▼前回までの話はこちらから

【最上川飛脚小判無頼捜索編 その2】冬の川にゃ入るもんじゃねえし、先人の言う事は聞くもんだ

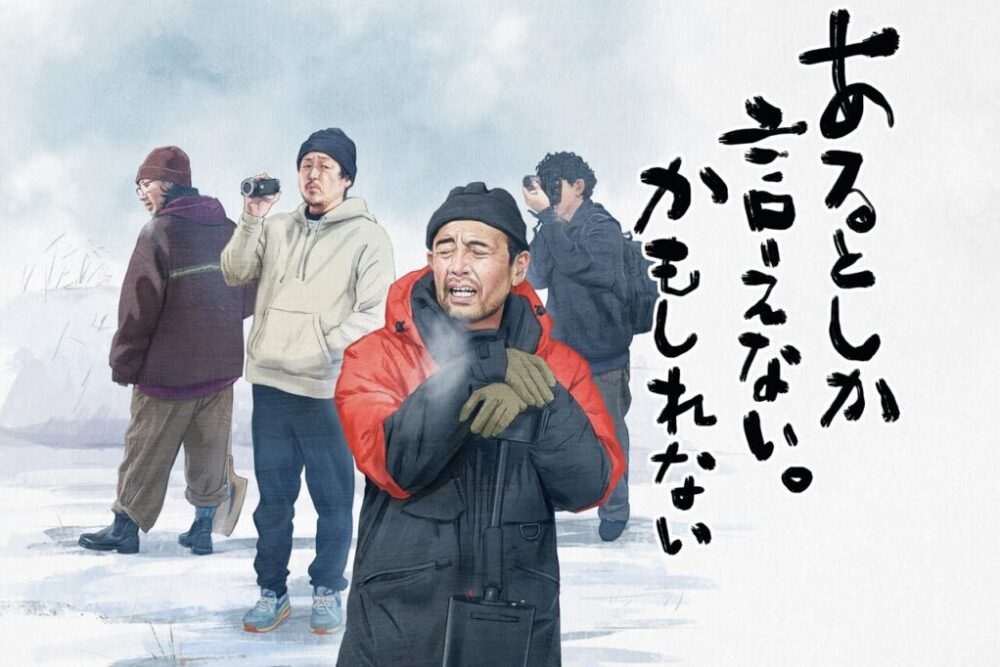

第1現場で実際に最上川に浸かってみて「冬の川に入ったら危ないヨ」という至極当然なことを身をもって学んだアタシは、第2現場である荒砥鉄橋と白鷹大橋の間の鮎貝側の岸へ向かった。ココは最重要ポイントで、1961年に小判が発見されたと思われる場所。移動中にユキタケ隊員が「マツーラさん、探知機全然使わなかったすね」と、痛い一言を放つ。事実として探知機を振るどころじゃなかったアタシは聞こえなかったフリをして寒さに震えながらも先頭で藪を漕いだ。

ようやく荒砥鉄橋の麓までたどり着いた時に、違和感を覚えて足が止まる。ムムム? なにやら第2捜索地付近が騒がしい。大型クレーンやトラックが行き来し、作業員さんがワイワイいて、大量の大石が入ったトンパックをクレーンで吊って川岸に並べていた。後ろにいたゴーイチ隊員が「工事すか?」と見えたまんまを言葉にした。そうだ、護岸工事をしてるんだ。

「おいチミタチ、そこは小判が発見された歴史的川岸である! 護岸工事なんかしちゃ残った小判が探せないだろ!」と、コチラの一方的都合で怒鳴りたくなったが、アタシら捜索隊は無許可ダマテン極私的組織で、彼らは行政から依頼を受けた親方ヒノマル。我々捜索隊は極秘裏に動いているので、不審がられて通報されるのも面倒だ。

目の前の事実にショックを受けたが、一刻も早くこの場を立ち去らなければならない。さらに後ろに控えた隊員たちからは、寒さと不慣れな雪中行軍も重なり、かなり不穏な空気を感じる。第1現場ではアタシがアサマシイ姿を晒して、第2現場は捜索すらできない。なんてこった。アタシは即断し「第2現場の捜索は中止! 車で川下に移動し、小判が流れた可能性のある川下部の捜索に切り替える!」と宣言、その場を逃げ出した。

正直な話、この第2現場を本命にしていたのでこれ以降の捜索を計画していなかったのだが、そんな事を悟られてしまったら隊員達から吊し上げを食らう事必至なり。アタシは「護岸工事も想定済み」という余裕感をビンビンに出しつつ、横目で地形を確認し、新たな捜索地を懸命に探していた。川沿いの道を下って高岡を超え山道に入る。なんとか車を停められそうなスペースで停車し、その場しのぎでココを第3捜索地にした。

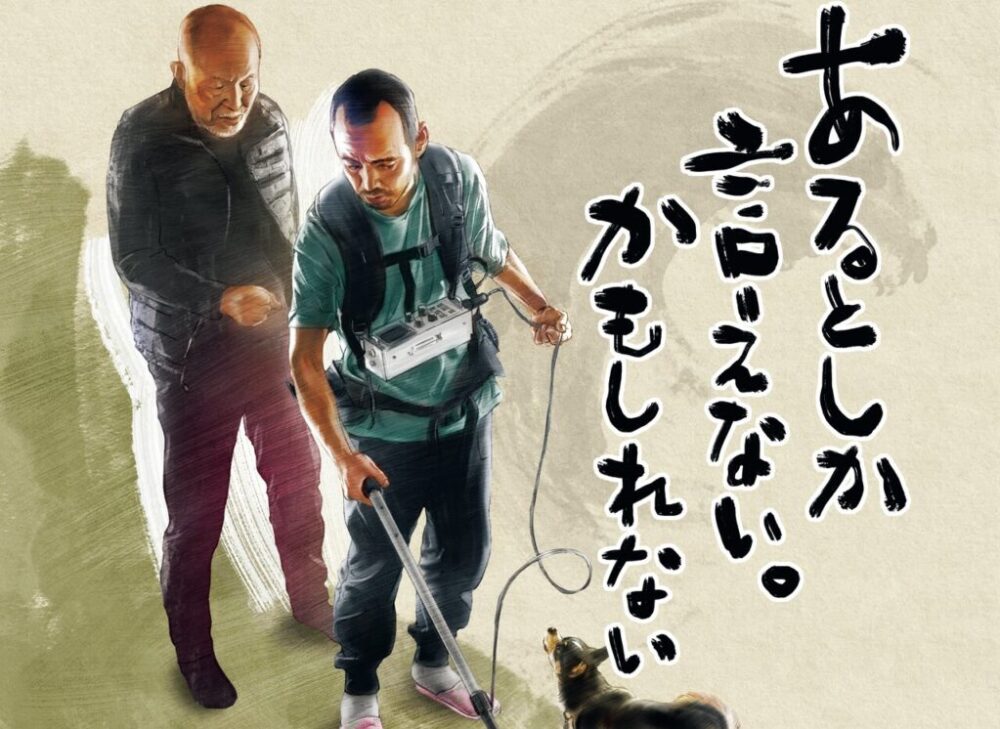

この地で何らかの結果を出さないと隊員の信用を失ってしまう。車を止めた場所から川までは、雪深い崖を下らなければならなかったが、臆したらいかん。アタシは腹を決めて探知機を抱え、崖を疾風の如く駈け下る。川までの藪地で探知機を振ってみると、いきなりピーピー反応音が鳴ったのだ。「ゴーイチ! スコップ!」と呼ぶが、崖上からバカ面下げて眺めている隊員達はなかなか降りてこない。ここであえて「急ぐな! こけたら怪我するぞ!」と優しき隊長像を演出する。だが、ユキタケ隊員とゴーイチ隊員は、コケる事なくヒョイヒョイ降りて来てしまい悔しかった。

反応場所を掘ってみると空き缶が出てきた。古い缶ビールで分離式のプルタブ缶。小判でなくガッカリしたが、実際に探知機が反応した場所を自分の手で掘った充実感がある。コレ、面白いぞ! 単純に宝探しのようで面白いのだ! 川付近のジャリ地や砂泥地で探知機を振ると、バンバン反応が出た。探知機がピーピー鳴る度にドキドキしてテンションが上がる。反応場所でスコップを入れる瞬間がイイのだ。スコップを手にしたウエダ隊員とゴーイチ隊員も発掘の楽しさがわかった様で、興奮しながら掘っている。

極寒の川岸で大のオトナがキャッキャしてしまうこの発掘作業。発掘成果は、空き缶や瓶のキャップ・散弾銃の薬莢やアルミの袋。結果的には「ゴミ掘り」をしているだけだったが、探知機は信用に足る働きをしてくれたし、隊員達も発掘作業に充分魅せられただろう。第3現場である黒滝橋と太平橋の中間地の高岡側捜索は、小判発見には至らなかったものの、「探索」と「発掘」の魅力を理解した手応えのある捜索だった。

昼になり、ご当地オススメ昼飯情報及び飛脚小判の新たなる資料を探すために、白鷹町役場へ向かった。無許可隠密行動中の我々は、小判捜索を悟られてはならない。所沢ナンバーのアタシ達はただでさえ目立っている。隊員に「目立つような行動は控えろ」と厳命せしも、いきなりウェーダーを着たままのゴーイチ隊員が「ちょっ、もう限界なんで、ウンコしてきます!」と、走って役場の中へ行ってしまった。「おい! せめてウェーダーは脱げ! こんな厳寒期に川に入るヤツいねえだろ!」。

ウエダ隊員が財布の金を数えながら「マツーラさん、白鷹町の学芸員の方が送ってくれた資料ってみました?」と聞く。「や、ファイルが開けなかったって言ったじゃん。ウエダくん見てないの?」「ええ、ボクは忙しいので。当然マツーラさんが見てると思いました」。なんだよ! 送ってもらった重要資料も確認してないのかよ! ユキタケ隊員は罵り合う我々を尻目に、勝手に役場の入り口をパシャパシャ撮っている。「だから目立つなって言ってんだろ!」ったくどうしょもねえヤツらだ。

アタシは隠密行動で役場の観光課から「蕎麦」がオススメだという重大情報を聞き込み、図書館に潜入し、何気なく係の方に飛脚小判の聞き込みをする。「昔、荒砥鉄橋で小判が発見されたって聞いたんですけどー」「え? 小判が見つかったんですか?」若い係員の方は驚きながら聞き返してきた。

あれ、白鷹町じゃ有名な話なんじゃないの? アタシの姿に不審がって近付いてきた先輩係員が、ようやく「だいぶ昔にそんな話があったみたいですね」「あ、じゃあ実際に小判の話を聞いたり、知り合いが発見者だったりしないですか?」「私も町史を読んでいてそんな記述があったので知っただけなんですよ。もう60年前の話ですから」。飛脚小判ってそんな有名じゃないのか? 現地に行ったら、みんな知ってるかと思ってた。なんなら発見者なんてすぐに見つかると思ってたよ。

- 1

- 2

関連する記事

-

- 2026.02.14

絶滅危惧素材セルロイドにこだわって。メガネブランド「カーニー」の現在と今後とは

-

- 2026.02.04

「GDC」がついに「WESCO」とコラボ! 熊谷隆志が一瞬で虜になった至高のブーツとは?

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)