父親から譲り受けたリーバイス501の66モデルがきっかけで歴史なども含めて、ヴィンテージデニムについて勉強をするようになっていきました

――まずは小島さんが盆栽の世界で仕事をするようになった経緯を知りたいのですが、その前に小島さんが育ってきた環境についてお聞きしたいです。どのような経験がベースとなって、現在の小島さんが創られていったのでしょうか。

「自分は1981年に千葉県柏市で生まれました。そうですね、自分の人生をある意味で決定づけたというか、その後の自分に大きな影響を与えた経験のひとつとして挙げられるのは、父親からリーバイス501の66モデルを譲り受けたことですかね。あれは10歳の時でした。まだ幼いながらも、『どうして他の誰かが穿いた中古品なのに値段が上がり、価値が高まっていくのだろうか?』といったことに、漠然とした疑問や興味を持つようになりました」

――すごいエピソードですね。10歳にして文化的な英才教育を受けていたわけですね……。

「そこからはアメリカの西部開拓の歴史なども含めて、ヴィンテージデニムについて勉強をするようになっていきました。当然ながら、中学生になる頃には周囲の友達を寄せつけないレベルの知識を持つようになっていましたね」

――その中学生当時は、友達と何をして過ごすのが最大の楽しみでしたか?

「地元にスケートできる場所があって、そこにラジカセを置いてパンクを聴きながら滑っていました。10歳の時にプレゼントされた501の66モデルはウエストもレングスもブカブカに大きかったので、もっぱら眺めてディテールの研究をしていたのですが(笑)、その頃になるとようやく自分でも穿けるようになりました。破けてしまうことなど気にせず、その501を中心にして全身古着のファッションで滑っていました」

――小学生や中学生の頃にハマったモノやコトって、その後の人生に大きな影響を与えていきますよね。小島さんの場合は、どのように現在につながっていったのでしょうか。

「もうひとつ付け加えるなら、幼い頃から絵を描くことも大好きでしたね。頭のなかで自分なりに何かを構想し、ビジュアライズしていくことの楽しさは格別なものでした。そのようなビジュアライズの楽しさとファッションへの興味、ヴィンテージへの傾倒といったものが相まって、中学生当時から友達が着るモノを自分がスタイリングしたりしていたんです。柏には多くのヴィンテージショップがありましたから、いろいろと通い詰めてもいました。そのような流れから、ついには自分で海外に出かけてヴィンテージを買いつけするようになり、仲間とショップを立ち上げました」

――まずは、どこかのショップに入って販売員としてスタートして……とかではなかったわけですね。

「自分は独立心が強いタイプだと思います(笑)。ここまで話が長くなってしまいましたが、盆栽の世界で仕事をするきっかけとなる出来事が海外での買いつけの旅の最中に起こります。向こうのショップに『どうだ!』と言わんばかりに盆栽が飾ってあったのです。しかし、それがまったくイケてないことが、自分にはわかった。そして、そのイケてなさがどうにも許せなかった。これは、マズイのではないかと強く感じました」

――どうして、その海外で飾られていたものがイケてない、すなわち盆栽の本道から外れていると瞬時にわかったのでしょうか。

「それも幼少時の経験があったからだと思います。自分は小学校に入る前の一時期に事情があって、ある施設で過ごしていたことがあります。そこの園長先生が大の盆栽好きで、園内にたくさんの盆栽が飾ってあったのです。自分もその盆栽たちに興味を持ち、園長先生からいろんなことを教えてもらいながら、水やりを毎日していました。

その当時の記憶にある盆栽の姿とはあまりにもかけ離れたものが海外で飾られているのを見て、盆栽の道に入ることを決意したのです。自分にできること、やらなくてはならないことがあるのではないかという想いに駆られました」

――そのやらなくてはならないこととは、どのようなことですか?

「盆栽の本質を海外で広めることもそうですが、やはり日本の若い人たち、盆栽のことをよく知らない人たちに盆栽を知ってもらいたいという想いがあります。盆栽から入って日本の歴史を知り、日本のカッコよさを知ってもらいたいと思っています。そして、この日本を少しでもよくしていくことに貢献できたらと……」

盆栽はリーバイスの501をも凌ぐレベルにある“究極のヴィンテージ”だと、僕は思っています

――ここまでの経緯と熱意の話を聞いただけでも、今、小島さんが盆栽プロデューサーとしてファッションや車といった異業種からひっきりなしで仕事のオファーを受けてコラボレートしている理由の一端がわかるような気がします。

「伝統文化というものは、単に古めかしさを保っているだけではすたれていく運命にあると思っています。伝統文化が脈々と継承されてきた過程においては、長い歴史のどこかに必ず革新者がいたはずです。日本の伝統文化である盆栽がファッションの文化と融合したり、モビリティ(乗り物)の文化と融合したりするのも、ひとつの革新であると自分は考えています。伝統文化の継承には、その時代に合わせた革新も必要です」

――そうした革新があってこそ、盆栽の世界に新たな顧客や理解を呼び込むことにつながるというわけですよね。それでは、現在、小島さんが育てている盆栽のなかでもお気に入りを紹介してください。

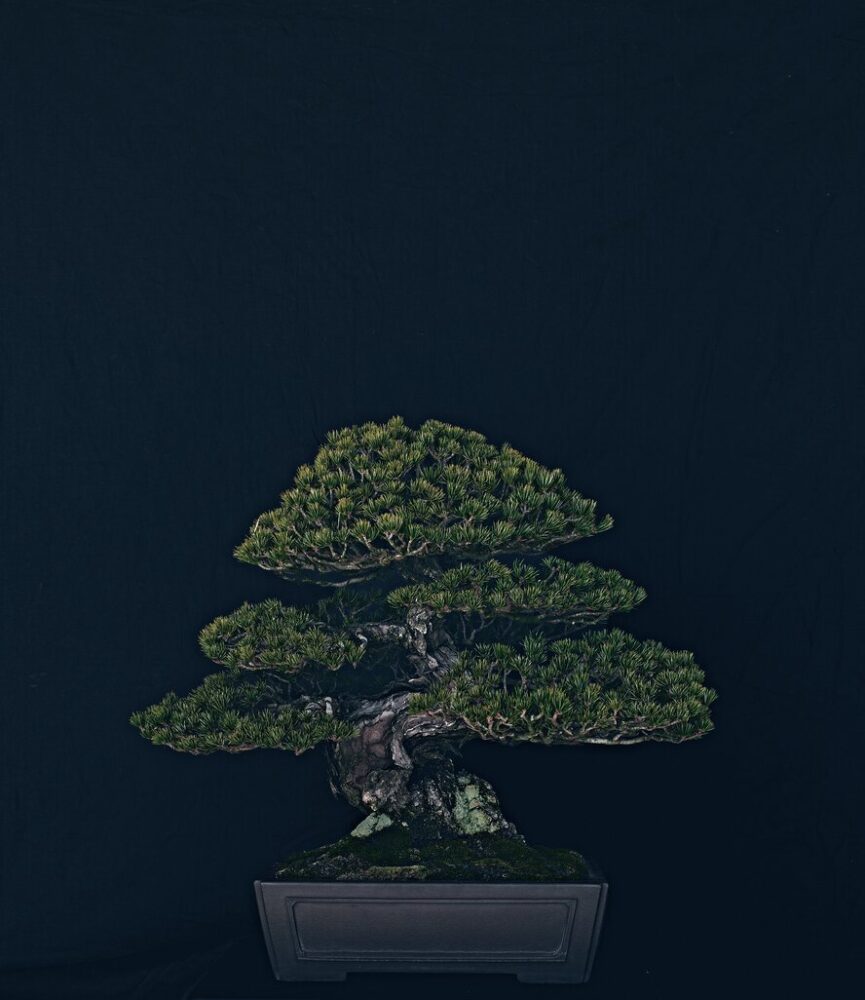

「自分にとって盟友と呼べる存在が、”501”です。この道に僕が入って以来、初めてまとまったお金で購入した五葉松の盆栽になります。盆栽の基本とも言えるのが五葉松であり、『御用』を『待つ』という日本らしい言葉遊びの文化も含めて、自分が一番好きな盆栽と言っていいでしょう。

盆栽の世界では、歴史的な名木に対して『日暮し』や『寿雲』といった銘が付けられることがあります。自分は、この五葉松を自分史のなかで特別なものとしてアメリカの西部開拓の歴史なども含めて、ヴィンテージデニムについて勉強をするようになっていきました”501”と呼んでいます。盆栽の基本であり、自分が最初に購入したという意味においてもオリジンである……。

だから、”501”と呼んでいるのも理由のひとつですが、もうひとつ大きな理由があります。僕は、盆栽のことを”究極のヴィンテージ”だと考えているのです。盆栽のなかには200年、300年といった樹齢のものもあります。ヴィンテージデニムと同じように、かつての持ち主がその時代において愛し、育ててきた歴史が盆栽には詰まっているのです。盆栽を愛でることは、そうした歴史と対話することと同義だと考えます。

例えば、枝ぶりのひとつひとつがヴィンテージデニムで言うところのヒゲやアタリだったりします。自分が最初に穿いた501の66モデルは、いまから振り返っても60年ほど昔のもの。しかし、盆栽が経過してきた時間のスパンはもっと長いものになります。その長い期間、厳しい風雪に耐え、人の想いも吸収しながら生き抜いてきた”究極のヴィンテージ”が盆栽なのです」

――そう考えると、2nd誌読者にとっても盆栽が愛すべきものというか、自分の価値観と合致するものという感じがわかってきますね。

「長い期間を生き抜いてきた盆栽が語りかけてくることは様々です。五葉松と並んで盆栽の代表格とされている樹種に真柏というものがあります。この真柏の盆栽でよく見られるのが、生と死のコントラストです。ひとつの樹のなかで”白く枯れてしまった幹や枝の部分”と”生きている幹や枝や葉の部分”が同居していて、見る者に訴えかけてくるものがあります。時代を超えて厳しい環境のなかにあったからこその造形美という意味でも、やはり”究極のヴィンテージ”と言えるでしょうし、そんな盆栽たちと日々、対話を重ねていくのは本当に楽しいものです」

――小島さんが率いる『TRADMAN’S BONSAI』は来年で結成10周年を迎えますね。これまでとこれからの活動について、最後に聞かせてください。

「これまでは商業施設やオフィスへの盆栽のリース、各種のイベントやアパレルショップでの盆栽を生かした空間展示などを行ってきました。昨年12月には、南青山の骨董通りに茶と菓子を嗜む盆栽茶寮をオープンしました。今年の5月には、丸の内の仲通りに『TRADMAN’S STORE TOKYO』をオープンします。この店舗は、様々な日本の伝統文化・芸術との交流の場にしていきます」

(出典/「2nd 2024年5月号 Vol.204」)

Photo/Ryota Yukitake Text/Kiyoto Kuniryo

関連する記事

-

- 2025.07.08

革ジャンの伝道師・モヒカン小川の私物大公開! 経年変化を楽しむ“茶芯”ってなんだ!?

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)