クルマ雑誌からFM誌へ 最後発の強みを活かそう!

「僕は、もともとビートルズ好きのロック少年でしたが、そのせいであまりFMラジオは聴いていなかったんです。というのも、僕がロックを聴き始めた1970年頃は、FM局ではあまりロックがかからなかった。当時のFM放送はクラシックやジャズの専門局といった印象で、ロックや歌謡曲のような下賤なものは取り上げてくれなかったんです(笑)」

そう語るのは恩藏茂。彼の少年時代、FM放送というのは高級なメディアという印象があったという。というのも、ステレオ放送がポイントだったのだ。

「あの時代ステレオ放送ということは、いい音で音楽が聴けるメディアということなんです。流す音楽もそれに沿って、クラシックやジャズが中心で、そのジャズにしても晩年のジョン・コルトレーンみたいなフリージャズは騒がしいからあまりかけてくれませんでした」

恩藏は大学卒業後、ダイヤモンド社に入社。クルマ雑誌『カー・アンド・ドライバー』に在籍していた頃、第二の若者向けの雑誌を出そうという企画が立ち上がる。『カー・アンド・ドライバー』を成功させていた同社は、クルマの次は音楽関係ということで、当初はクルマ=機械、メカニックというイメージから、音楽雑誌もオーディオ関連の雑誌をやろうと考えたそうだ。

「ですが、オーディオ雑誌ってあまり売れていないんですよ。では音楽専門誌はどうかというと、あの当時人気のあった『ミュージック・マガジン』や『ロッキング・オン』にしても、やはり趣味の雑誌ですから、それほどの売上ではない。それに比べて音楽関係で売れているのはFM雑誌でした。最も売れていた『FMレコパル』は30万部ぐらい出ていた。あの時代の雑誌は部数至上主義ですから、そんなに売れているジャンルをやらない手はないだろう、ということで『FMステーション』の企画が立ち上がるんです」

この時代の恩藏は、『カー・アンド・ドライバー』の副編集長だったこともあり、『FMステーション』の企画立ち上げには関わっていない。だが、音楽好きであることが社内に広まっていたため、彼に白羽の矢が立ったのだった。この時点でFM雑誌は共同通信社の『FM fan』、音楽之友社からは『週刊FM』、小学館の『FMレコパル』と3誌が刊行されていた。『FMステーション』は4誌目の創刊となる。

「その少し前に、『FM3丁目』という雑誌が創刊されたけれど、すぐ休刊になったんです。それなら、その雑誌を作っていたスタッフらを呼んでこい!という話になって、見本版のメンバーに招集しました。『FM3丁目』は失敗したけれど、最後発の雑誌だからこその強み、何かしら新しいことができるはずだ、という考えはありました」

『FMステーション』が他誌と違う点は、まずあの独特の判型にある。他誌がB5の平綴じと言われるサイズなのに対し、同誌は大判のA4変型中綴じサイズを採用。実はそこには秘密があった。

「この大きさは、カセットテープを横向きにして2つ並べると同じ幅になるんです。あの当時、FM誌はどこもオリジナルのカセットレーベルを付けていたけれど、サイズ的に折らないと入らなかった。うちは判型を大きくしたことで、カセットレーベルを折らずにそのまま使える。しかも他誌に比べて厚くていい紙を使っているので、そのまま市販のカセットレーベルと同じ厚みで使用可能だったんです」

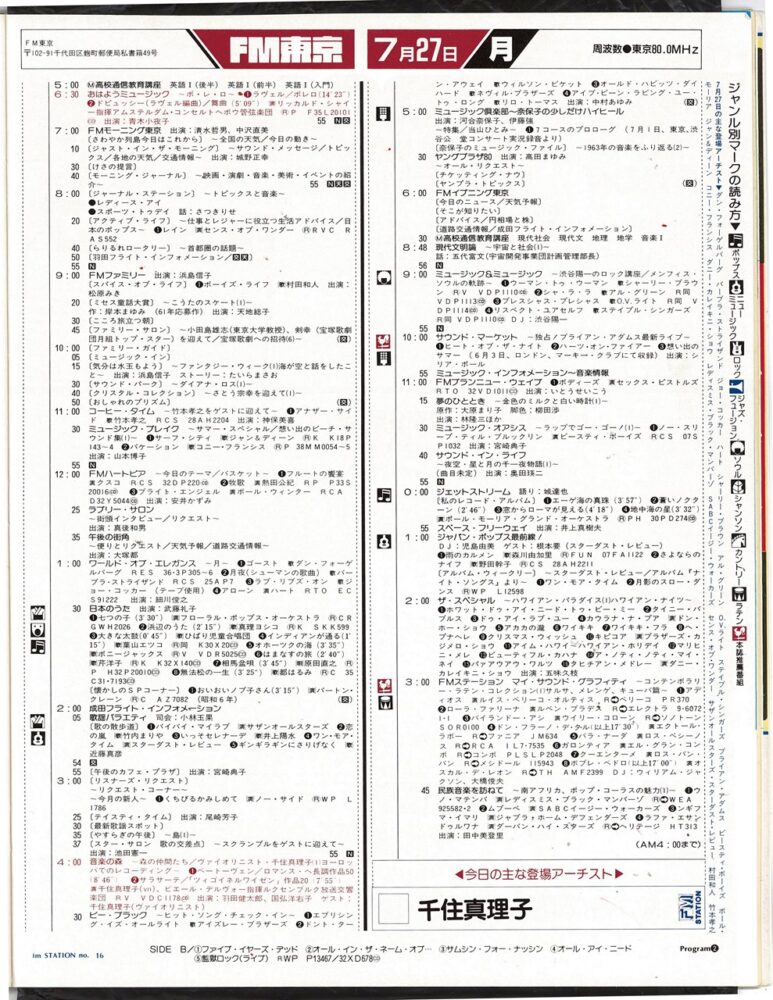

また、どの雑誌にもついていた、FM局の番組表だが、これにも秘密があった。

「カセットのサイズに合わせて番組表もレイアウトしていたので、エアチェックをした場合、その番組の部分を切り取ってカセットレーベルに貼れば、そのまま曲目表にできるんです。これをやらない手はない、と。このアイデアは、実はペーパークラフト雑誌からきているんです。一冊丸ごと切り取ると、いろいろな模型ができる。あれをヒントにして、加工ができる雑誌を考えたんですね」

恩藏は、『FMステーション』をどう売っていくのか、雑誌の取次を相手にプレゼンテーションする際に「読む雑誌ではなく使う雑誌です」「すべて切り取って、次の新しい号が出る頃には影も形もない、そんな雑誌です」と演説したそうである。切り取って楽しむ雑誌。番組表とカセットレーベルを重要視した編集方針は、エアチェック主流の時代に対応したものであり、その発想の大胆さは、クルマ雑誌の編集をやっていたことからきているのだという。

「クルマ好きの間では、ドレスアップという考え方が主流にありました。ちょうどドアミラーが認可されて、フェンダーミラーから少しずつ移ってきた、そんな時代です。タイヤにアルミホイールを履かせる、ハンドルやシートを革張りに変えるなど、そうやってクルマを所有しドライブする楽しみにつながっていく。これを音楽雑誌にも活かして、カセットテープをドレスアップしましょう、ということでスタートしたんです。エアチェックの楽しみはそういうところにもありますから」

インパクト絶大だった「中森明菜主義」特集

だが、創刊当初の『FMステーション』は、セールス面では苦戦を強いられた。その要因があの判型にあったのだ。

「他の3誌と判型が違うので書店で一緒に並べてもらえない。それにFM誌というのは、固定読者が命で、みんなそれまで買っている雑誌のスタイルに慣れているため、カセットレーベルを使うにしても、自分が買っている雑誌のロゴでそろえているから、新しいものを使いたがらない。後から出た見慣れないものにわざわざこっちに乗り換えてはくれないんです」

また、あの当時、FM誌は雑誌ごとのカラーが明確に分かれていた。『FMレコパル』はオーディオ重視、『週刊FM』はニューミュージックに強く、『FM fan』はジャズやクラシックをメインで扱っていた。

「うちの雑誌は何をメインにするかを決める際に、ロックだ、と言ったら『お前は馬鹿か』と言われまして(笑)。ロックなんてマイナーなものを前面に出してどうするんだ、と。あの時代、まだロックはマイナーなイメージでしたし、それならポップスか…これは狙ったわけではないんですが、最後発の雑誌ですし、創刊当初はレコード会社からもあまり相手にされていなかったんです。アーティストもどこに露出するかの優先順位がありますから、うちはインタビューを受けてくれない。あの時代、人気のあったオフコースやユーミン、サザンオールスターズ、中島みゆきさんといった大物アーティストは、なかなか誌面に出てもらえなかった。

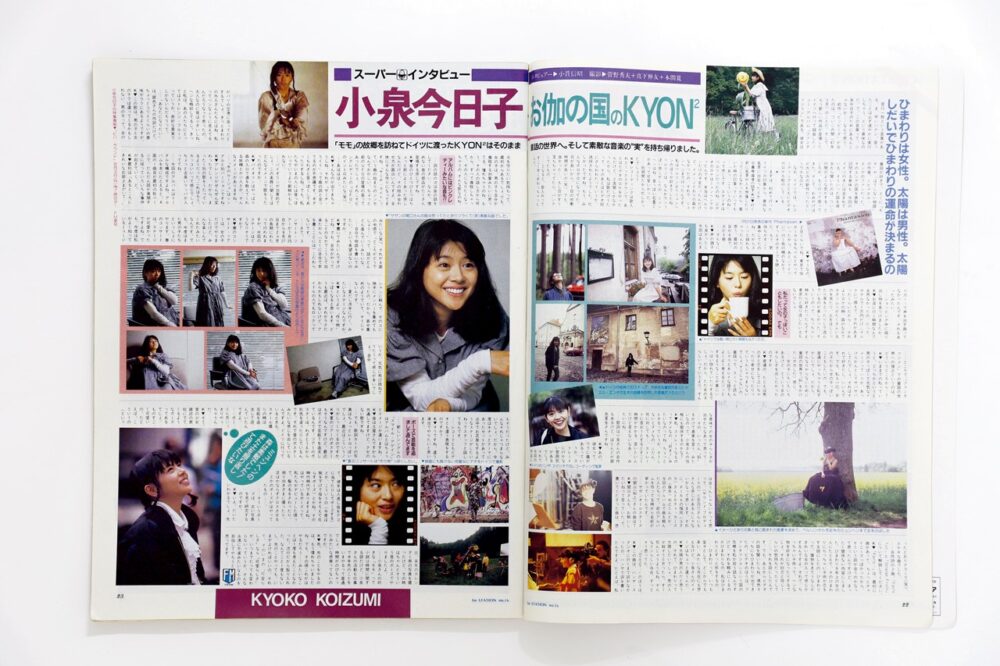

メインになるアーティストも、巻頭特集もなかなか決まらなかった。ある時、何か企画が飛んでしまい、苦し紛れに考えた策がアイドルの起用だったんです。たまたま『FNS歌謡祭』(フジテレビ系)があるので、そこにはアイドルがいっぱい出演するだろう。特に82年はアイドルの当たり年だったので、『小泉今日子さん、早見優さん、中森明菜さん、松本伊代さんなど人気アイドルがいっぱい番組に出るから、カメラマンを連れて、その様子を撮りに行け』となった。

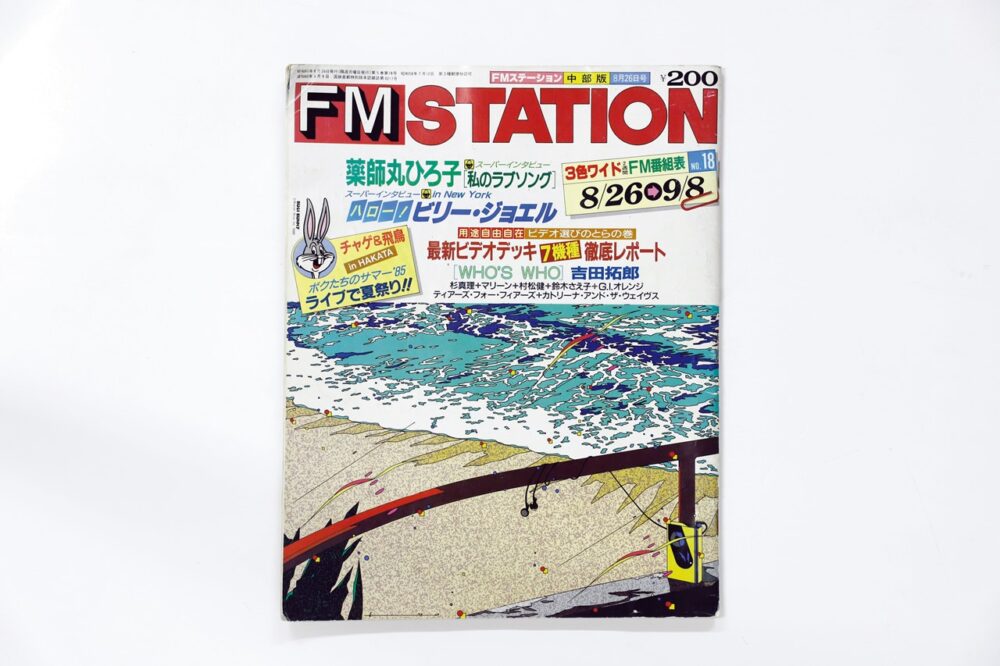

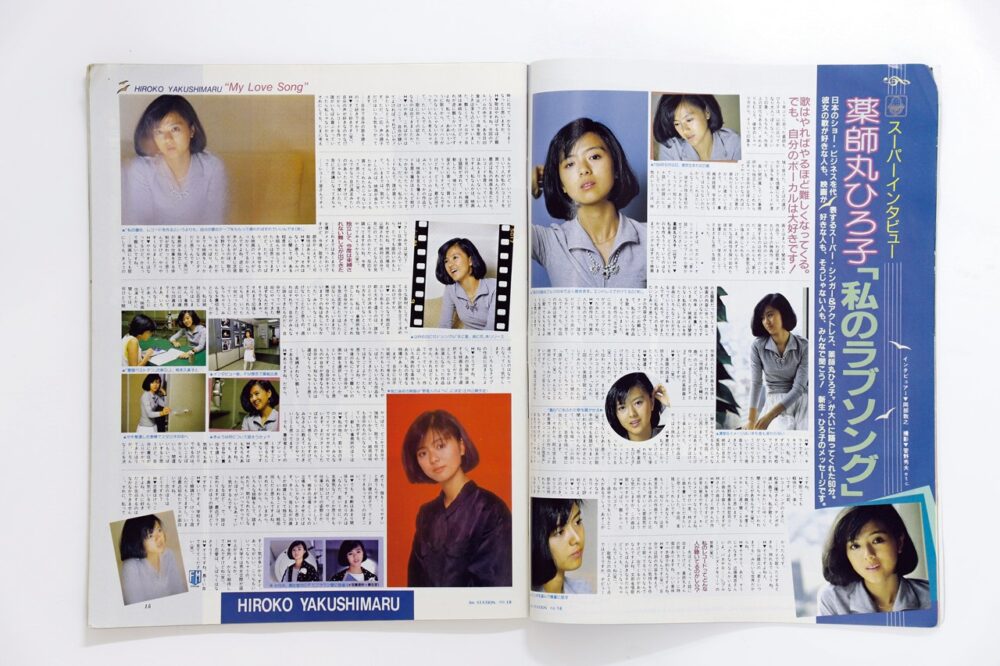

それで誌面にアイドルをザーッと並べたら、それだけで華やかになるし、読者は喜ぶし、写真ばかりで文章はほとんど入らないから、時間がない、締め切りギリギリの企画としてはベストでした。これが好評で、『FMステーション』はこの路線でいこう!となりました。その後も薬師丸ひろ子さん、南野陽子さんなどが出てくれて、誌面を華やかに彩ってくれました」

そして、もうひとつの当たり企画が中森明菜の特集である。

「明菜さんのインタビューをとって、特集を『中森明菜主義』というタイトルで出しました。このタイトルは僕も気に入っています。『FMステーション』はアイドルでいく!と宣言したようなものですからね(笑)」

さらに、読者にインパクトを与えたのが、鈴木英人によるイラストレーションの表紙だが、当初は風景画ではなく、アーティストの似顔絵であった。

「シーナ・イーストンとかの絵を英人さんに描いてもらったんです。それって日本画の画家に油絵を描かせるようなもので、とんでもないことをお願いしていましたね。英人さんは、『カー・アンド・ドライバー』の表紙を描いていた小森誠さんからの紹介でした。サーフボードとかカリフォルニアの風景を描く人で、イラストレーターというよりはデザイナーに近い。この人にお願いしようと思ったんです。そうしているうち、山下達郎さんの『FOR YOU』というアルバムで英人さんのイラストがジャケットに使用され、そのイメージとうちの雑誌のイメージがシンクロした、という部分はありますね」

80年代アイドルと鈴木英人の表紙がウケた

若く瑞々しい『FMステーション』のイメージは、まさに同誌がターゲットとしていた読者層にもリンクした。

「まだ全然売れていない頃、よその雑誌から『FMステーション』なんてガキ向けの雑誌だ、と言われたんです。それなら、これからFMを聴き始めて、エアチェックの世界に入ってくる小学校高学年の子供たちをターゲットにしようと試みました。アイドルの特集をするのも、彼らのニーズと合致している。その計算もありましたね。狙いは小学6年生。洋楽を聴き始めの子供たちにアピールできる雑誌にしていこうと」

この方針と連動するかのように、80年代はFM番組でも、従来のクラシックやジャズだけでなく、ポップスを広く取り上げるようになっていった。そして恩藏がアイドルを取り上げたことも、単にかわいいから、人気があるからやろう、という理由だけではなかったそうである。

「実は80年代のアイドルの楽曲って、サウンドが実によくできているんです。これってもともと、グループサウンズやロック、フォークをやっていた人たちが裏方にまわって、楽曲制作を手がけるようになったことが大きいんです。キャンディーズだって吉田拓郎が曲を書いたり、ディレクターはGSのアウト・キャストにいた松崎澄夫さんで、作曲もアウト・キャストの穂口雄右さんが書いたりしている。GSの時代は予算もなくて、ロックだと言っても理解されなかった。そんな人たちがアイドルの楽曲を作ると、予算は当時の10倍ぐらいあるし、自分たちのやりたかったサウンドができると熱中して作っていた。ブルー・コメッツの井上大輔さんだって、本当はロックをやるつもりで曲を書いていたので、シブがき隊の音楽なんて、すごく彼のロック色が出ているでしょう」

GS時代のアーティストが本来やりたかったことを、アイドルの世界で体現している、それが80年代アイドルの作品クオリティの高さに結びついているというわけだ。

「山下達郎さんなどもそうだけど、不遇だったミュージシャンが、予算を使えるということで、すごくクオリティの高いサウンドを生み出すようになったんです。そうして日本の音楽全体のサウンド面のクオリティが上昇した。松田聖子さんの曲なんて聴くとよくわかるけれど、本当に豪華な音なんです。サウンドはいいし、曲はよくできている、演奏のしがいもある。しかも歌っている子はかわいい、これで売れないわけがない。そうして周囲がアイドル歌謡に一目置き始めたことで、FM局でもアイドルの曲がかかるようになってきたんです」

そういった音楽制作側の変化、リスナーの変化と新規参入、いろいろな要素が重なり、『FMステーション』の人気上昇に拍車をかけたというわけだ。

「創刊してしばらくは全く売れなかったんですが、2年近く我慢していたら、突然売れ出した。どこの書店でも売り切れになって、その理由はなんなのかを分析したんですが、何か1つの特集で売れたわけではないので、多分、今お話ししたアイドルやシティポップの人気など、さまざまな要素が重なって起きた現象なのでしょう。創刊して2年でトップに立ち、最盛期には40万部を売る雑最盛期には40万部を売る誌にまで成長しましたが、読者の方はニュートラルな立場で、『FMステーション』を発見してくれた。そういう気持ちでしたね」

ジャズもクラシックもロックも歌謡曲も載る雑誌

ところで恩藏が考える、FM雑誌のおもしろさとはどこにあるのだろうか。

「実際に編集をやってみておもしろいと思ったのは、メインがFM番組だから、ロックもジャズもクラシックも歌謡曲も、並列に掲載できる、多様な音楽ジャンルが『FM』という軸でひとつになるんです。他の音楽誌というのは、みんなクラスマガジンなんです。ジャズ雑誌にはジャズしか載っていない。だけどFM雑誌というのはなんでもできる。レッド・ツェッペリンも載ればザ・タイガースの再結成も記事になる。そこがおもしろいところでした」

さらには、ジャズのような“お高い”音楽も、次第に大衆性を意識するようになった時代でもあった。

「渡辺貞夫さんも、ちょっとアフリカリズムみたいな音に寄っていったり、阿川泰子さんやマリーンみたいな、親しみやすくて聴きやすいジャズボーカリストが出てきたり、ラリー・カールトンやジョージ・ベンソンなど、ジャズもポップス寄りの音になってきたんです。さらにフュージョンのブームもあって、ザ・スクエアとかカシオペアなどみんなポップスに向かっていった。そういう楽しい時代になってきたので、僕らもFM雑誌のもつ、“暗い”というイメージを払拭しようと試行錯誤を始めたんです」

ちなみに、読者から見た『FMステーション』の印象は、小さい文字がぎっしり並んでいて、情報量が豊富、というイメージもあったが、その辺は狙っていたのか。

「ティーンエイジャーなど子供層を相手にしていた雑誌でしたから、年配層はあまり想定していなかった。だから文字の級数(※文字の大きさのこと。1級は0.25㎜ なので、10級は2.5㎜ になる。)をどんどん下げていったんです。それで小さい文字で情報がぎっしりになっていった。だいたい10級ぐらいだったかな(笑)。年寄りは老眼だから小さい字が見にくいけれど、若者向けということでその辺はスルーしていました。ただ、細々といろいろな情報を入れていたので、印刷屋さん泣かせではあります。

一度、YMOのワールドツアーの写真を借りて、載せることになったんですが、あまりにも大量にいい写真があるので、全部載せると7、8ページは余裕で超えてしまう。だけどライブ写真をできる限り使おうとポジフィルムのサイズでぎっしり小さく載せたんです。そうしたら印刷屋さんから『また、ポジの佃煮か!』なんて言われました(笑)。製版もですが、デザイナーさんも大変でしたね。あの時代はまだデジタルになっていなかったので」

また、雑誌によって多様なカラーがあったというFM誌だが、『FMステーション』では特に人気の高かったアーティストは誰だったのかをうかがってみたところ、意外な答えが返ってきた。

「うちの雑誌は岡村孝子さんのファンが多かったんです。一時期は岡村さんの雑誌なんて言われていたこともありました。他には遊佐未森さん、谷村有美さんなども人気があり、ビリー・ジョエルも読者人気が高かった。かと思うとRCサクセションも取り上げると反応が大きかったんです。その辺は本当にわからない。ただ、この人を取り上げれば絶対に売れる、というのはなかったですね。うちの雑誌に限らず、音楽雑誌の謎なんですが、どれだけ人気のあるミュージシャンを出しても、必ずしも雑誌が売れるとは限らないんですね。誰々が載ってるから買おう、と言う人はいるはずですが、じゃあそれを狙って売れるか、と言ったらそういうわけでもない。そこが不思議なところですね」

J-WAVEの登場とエアチェック文化の終焉

FM雑誌が大きな転換点を迫られたのが、88年10月1日より放送が開始されたJ-WAVEの登場である。なぜなら同局は、それまでのようにFMの番組表に楽曲を載せないことをポリシーとしていたからだ。番組表が重要な役割を果たしていたFM誌にとっては死活問題でもある。こういった状況に、『FMステーション』はどういう対応を迫られたのか。

「4雑誌が合同で、J-WAVEに曲目表を出してくれるように申請をしました。それに、この時期FMの多極化が始まっていたんです。他の3誌は『東版』と『西版』だけでしたが、うちはFM局に合わせて関東版、関西版、中四国九州版、九州版などを発売して、地域性に合わせた番組表を載せていました。FM仙台ができれば東北版を出したりというように。だけど続々と地方FM局が誕生していくと、到底それでは追いつかなくなる。そのうち各都道府県ごとに47パターン作るのかと(笑)。それは現実的ではないし、悩みのタネでした」

さらにこの頃、もうひとつの問題が起きていた。それはアナログレコードからCDへの移行期に関しての現象である。

「その昔はレンタルレコードという商売があったんですが、そのうちCDが世に出てくるようになると、レンタルCDというものも生まれた。CDはアナログと違って、理論上は音質の劣化がない、とされていたので、瞬く間に広まり、FM番組をエアチェックしなくともみんなレンタルCDに走ったんです。エアチェック人口が減っていったんですね。そこにとどめを刺すようにJ-WAVEが登場してきた。当初、一日中切れ目なく音楽を流し続けるという形でしたが、それって有線放送とどう違うのか?とは思ったんですよ。

だけど、80年代の終わり頃、ユーミンの苗場コンサートが注目され始め、映画『私をスキーに連れてって』がヒットすると、スキーが大人気になります。するとスキー場のゲレンデでJ-WAVEを丸ごと1日分エアチェックしたものを流していた、なんて話が出てくる。東京で噂になってるオシャレな番組ということなんでしょう。J-WAVEはディスクジョッキーを“ナビゲーター”と呼んだり、バイリンガルDJを起用したり、ちょっとしたブームになった。ラジオ局がブームになるなんて進駐軍放送以来でしょう(笑)。これは時代が変わったな、と思いました」

そして、各局がJ-WAVEの真似をするようになった。ところがその後、老舗局であるFM東京の逆襲が始まる。

「J-WAVEは『モア・ミュージック、レス・トーク』というのが売りでした。おしゃべりは少なめにひたすら音楽をかける。だけどFM東京はTOKYO FMという愛称にし、『モア・ミュージック、モア・トーク』として、お茶目なFM放送局、という形にしたら、聴取率がガーン!と上がったんですよ。そこまで行くとは僕らも思っていなくて、完全にそれまでのFM局のイメージとは違っていった。そうしてFM局とAM局の境目が次第に失われていきます。そうなるとどんどんFM雑誌の存在価値がなくなっていく。エアチェックもしづらくなり、そのうち番組表も誌面から消えていきます。ただ、僕はそれと前後してFM雑誌も役割を終えていくのかな、という予感はずっとありました。自分自身では、10年間売上もトップで、いろいろといい思いもさせていただいたし、ある意味やり切った、という気持ちの方が強かったですから、そういった考えになっていくのも当然なのですが」

『FMステーション』は80年代終盤に鈴木英人の表紙も終了し、95年からは地域版も廃止、97年には番組表もついになくなってしまう。一般音楽誌への転換を図ったが、98年3月をもって休刊、その役割を終えた。

80年代の日本の音楽を振り返って思うこと

現在のリスナーの音楽環境は、ストリーミングが主流となり、CDも買わずスマホやパソコンで音楽を聴く時代に入ってきた。こういった状況について、恩藏は今、何を思うのか。

「レコードやカセットテープのような形で、音楽を所有しない時代になってきたということですね。それはある意味大昔の音楽の姿に戻った、音楽本来の姿になったのかもしれません。でもそれでは寂しいな、という思いもあります。大昔に戻ったと言っても、結局は機械を通して聴くわけですから、機械文明が始まる前の音楽とは違う形ですよね。形あるものがなくなったのは寂しいけれど、この先だって何があるかわからないから、また違う形で音楽を所有できるメディアが現れたりするかもしれないよね」

近年は、シティポップの世界的ブームが起き、80年代の日本の音楽が再評価を受けている。こうしてこの時代の音楽に再びスポットが当てられている今、そのシンボリックなメディアが『FMステーション』だったことは言うまでもない。2023年には、シティポップのコンピレーションアルバム『FM STATION 8090』も発売され、エアチェック全盛の音楽カルチャーを彩った同誌のイメージで鈴木英人のイラストと共にジャケットが制作された。あの時代の音楽、シティポップといえば『FMステーション』、というイメージがリスナーにも共有されているからこその企画である。恩藏は今、こういった80年代音楽カルチャーの広がりについてはどのようにとらえ、どんな思いがあるのだろう。

「シティポップのリバイバルも、一時的なものかもしれないけれど、あの頃の音楽について、元メガデスのギタリストのマーティ・フリードマンがおもしろいことを言っていました。70年代までの日本の音楽と、80年代以降は全然違う。それまでは外国のモノマネだったものが、80年代以降は本物になっていったんだ、と。それは彼の言うとおりだと思います。インターネットとYouTubeの普及によって、日本のシティポップが世界的に評価される時代になった。それはあの時代の音楽が本物だったからでしょう。松原みきさんの『真夜中のドア』が世界的ヒットになったのはその象徴ですね。雑誌を作っていた当時、『なんでこんないい曲なのに、イマイチ売れないんだろう』とずっと思っていたのですが、それがネットの力によって世界に広まった。でも、そんな時代にたまたま『FMステーション』を作っていたことが、うれしいことですよね。あの時代はとにかく、雑誌を売らなくてはいけないから、ひたすら寝る間もなく夢中でやっていただけなんですが」

恩藏は、「『FMステーション』とエアチェックの80年代 僕らの音楽青春記」という自伝を出版。2021年には河出文庫にも収録された。大変興味深い、貴重な時代の証言集でもあるこの本を制作する際の、ちょっとおもしろいエピソードを最後に話してくれた。

「自伝を作る際に、編集者が『FMステーション』のバックナンバーを探しまわったそうですが、古本屋にもどこにも、他誌はあるのに『FMステーション』だけは全然置いてなかったんです。それは、当時雑誌を買ってくれたユーザーが、番組表やらカセットレーベルを切り抜いてしまっているので、古本市場では流通しないからだそうです。それって、編集者にとっては本望ですよね」

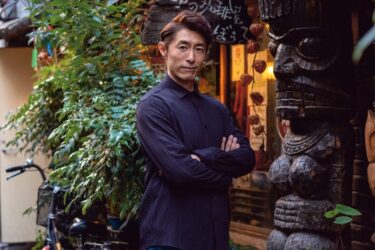

恩藏茂/おんぞうしげる

昭和24年、東京都生まれ。慶應義塾大学卒業後、ダイヤモンド社入社。『カー・アンド・ドライバー』編集部を経て『FMステーション』編集部に異動し、やがて同誌の編集長を務めた。主な著書に『ビートルズ日本盤よ、永遠に』など。

(出典/「昭和50年男 2023年11月号 Vol.025」)

取材・文::馬飼野元宏 撮影:松蔭浩之/小林岳夫 協力:FM STATION編集部

関連する記事

-

- 2025.10.17

ラジオドラマに魅せられたごくごく平均的なリスナー|小林タカ鹿インタビュー

-

- 2025.10.17

人気DJ・秀島史香が語る、人とつながっている安心感をもらえるラジオの魅力。

-

- 2025.10.17

AM・FMの定石を無視したアンチラジオスタイル|山田ルイ53世インタビュー

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)