世田谷区立駒繋小学校

https://school.setagaya.ed.jp/kogi

GIGAスクール第2期がやってくる

GIGAスクール第1期は、コロナ禍の直前2019年12月の補正予算で始まった。いち早く導入していた学校は、コロナ禍のリモート授業などにiPadを利用できたが、多くの学校は使い方などに習熟する前にコロナ禍に飲み込まれ、十分な活用ができたとは限らなかったようだ。

MM総研によるとGIGAスクール第1期のOSシェアはChrome OSが42%、Windows OSとiOSが29%ずつとなっていた。Chrome OSとWindows OSに関しては廉価な端末があるので、資金繰りからそうなったケースも多いようだ。政府支給の予算は4万5000円/人。この予算内で、ケースやキーボード、アプリケーションまで確保しようとするとかなり厳しい。地方自治体が追加予算を組めばいいのだが、資金が潤沢な地方自治体とそうでないところで明暗が分かれたようだ。また、特にWindows OSのデバイスにおいて、「十分な性能がない」「バッテリーが持たない」「壊れやすい」などの問題が発生した。

現場教師の声としては「安定動作、バッテリーの持ち、教育コンテンツの豊富さ、使いやすさ」においてiPadの評価が圧倒的に高いのだが、かならずしも現場の声が反映されたわけではない。また、「外国製でなく国産を使うべき」「地元企業の製品を採用すべき」との声で、Chrome OSやWindows OSのデバイスが採用されたケースもあったようだ。

第2期は、円安によるデバイス価格高騰を受けて政府支給の予算は5万5000円に増額され、15%の予備機も予算に含まれるようになった。ただし、教師用のデバイスを自治体側で整備することなどが補助金を受ける条件になっている。

GIGAスクール構想第3期がどうなるかはわからないが、今やICT機器は子どもが将来の道を切り開いていくために必要不可欠。自治体の予算に委ねられると、予算に余裕のある自治体とそうでない自治体に大きな教育格差が生まれる可能性もある。もはや今後の日本にとって、必要不可欠と思ってなんとか予算を確保していただきたいものだ。

数少ないApple Distinguished Schoolに選ばれている公立小学校

今回取材したのは世田谷区の駒繋小学校。環七の内側、三軒茶屋と祐天寺の中間ぐらいの位置にある。住宅密集地で、住人の世帯年収は東京都内でも高い方だといえるだろう。駒繋小学校自体は、創立85周年を迎える地元に根付いた公立小学校だ。

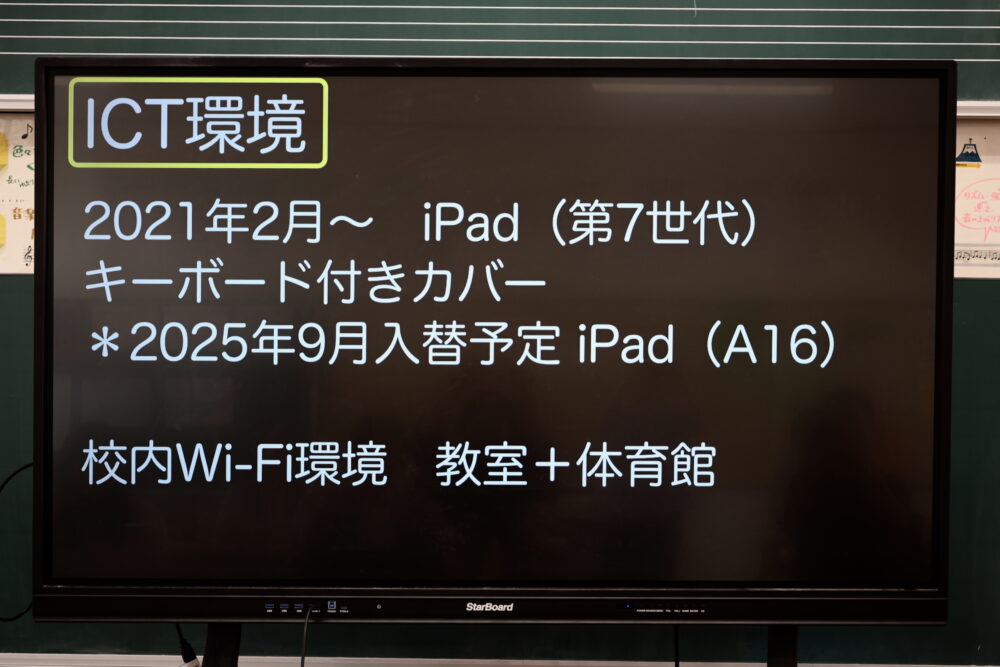

世田谷区はGIGAスクール第1期からiPad(第7世代)を採用。駒繋小学校ではLogicoolのキーボード付きケースを使っている(このキーボード付きケースは比較的高価なので、予算が乏しい地方自治体では採用できない)。現状、Apple Pencilは導入していない。

GIGAスクール第2期は他校に先んじて再びiPadに決定しており、最新のiPad(A16)が9月から導入される予定で、「子どもたちも楽しみにしている」とのこと。

ここに至るまで、第1期で導入されたiPadの故障は極めて少なく、画面割れやAppleループも年に数件程度とのこと。ただし、Logicoolのキーボードは可動部分もあるから、最近は故障が多いとのことだった。

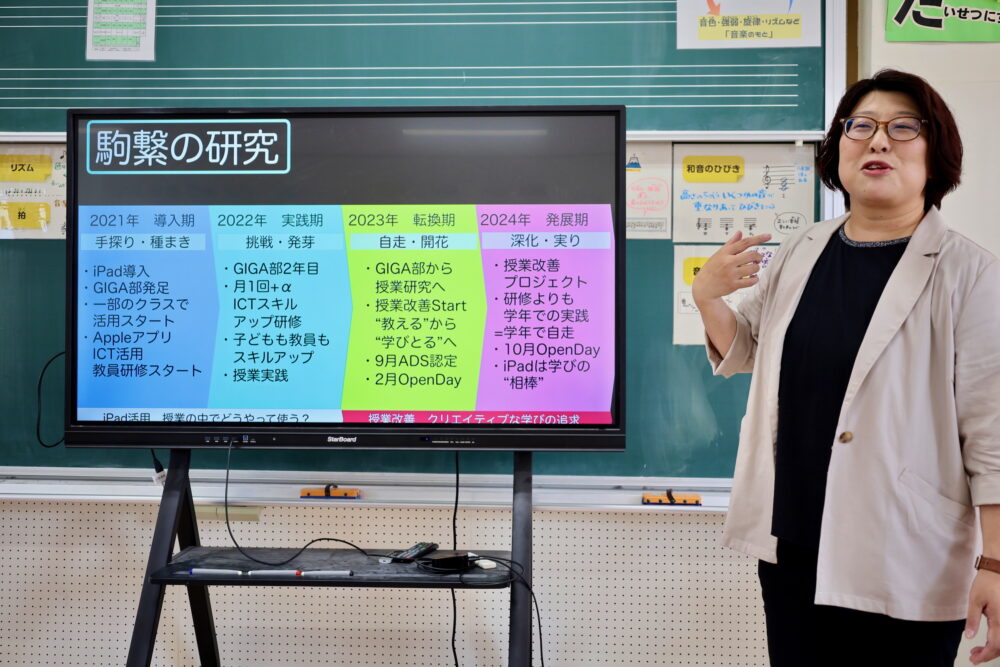

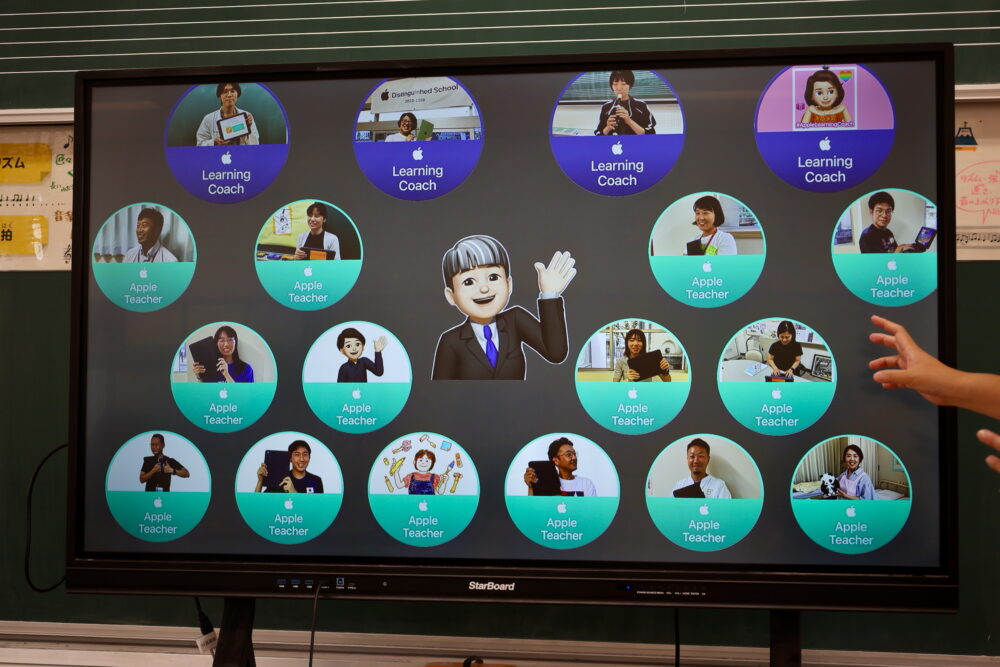

公立の小学校としては全国でも希少なApple Distinguished Schoolに選定されているほど、積極的にiPad導入が行われている。その中心的存在が、こちらの井上光子先生だが、他にも多くの先生がAppleのLearning CoachやApple Teacherの資格を取得している。

こうした学校では、実際に文科省の言う『主体的・対話的で深い学び』が実践されており、子どもたちは生き生きと学習に取り組んでいる。取材させていただいた授業を見てみよう。

協働して課題を解決する国語の授業

まずは、先の井上光子先生による、小学校3年生の国語の授業。

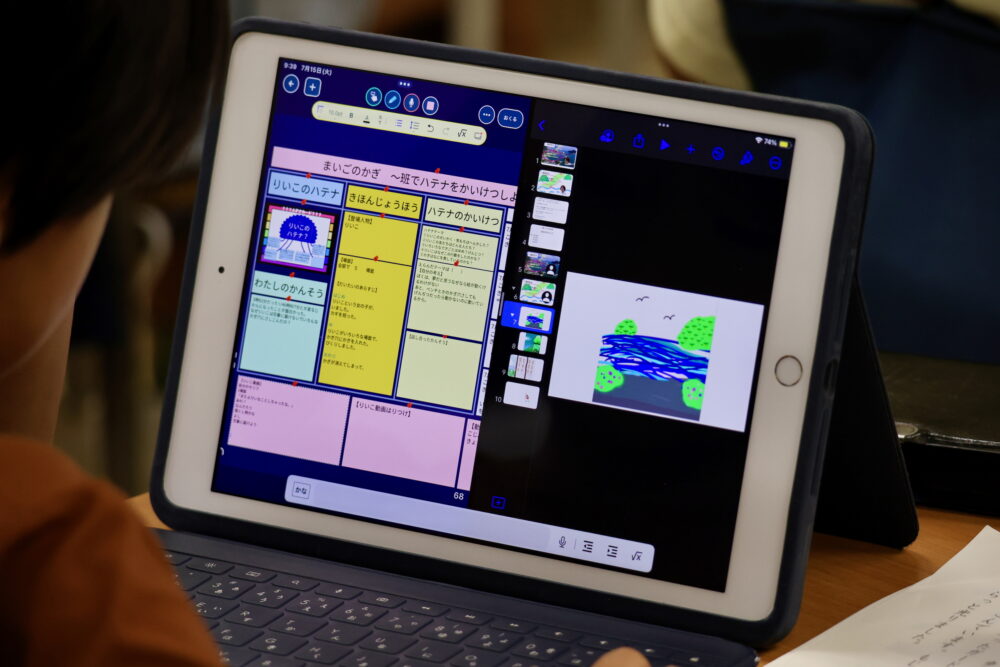

『まいごのかぎ』という単元で、Keynoteを使って、『りいこのはてな』を解決するために、本文から読みとったことを元にセリフを考えるという授業だった。

まず、なにより小学校3年生の児童が、ロイロノート(左)と、Keynote(右)を、Split Viewで使いこなしているのに驚いた。

まずは、ロイロノートにシンプルに自分の感想を書き込み、そこから班で考えを持ち寄り、最終的に動画を作る。動画ではりいこの気持ちの変化を盛り込んで表現することが求められている。

班で協力することで、読解力の足りない子も他の児童に教えてもらい、表現していく過程で、それぞれの得意が合わさっていくことを意図しているという。実際に、児童たちは私たちの世代より協力し合い、表現することに慣れており、時代が大きく変わっていることを感じた。

iPadならではのGarageBandを使った音楽制作

6年生の宮野由季先生の音楽の授業はGarageBandを使って、班でショートメロディを作るというもの。

駒繋小学校の85周年を祝う『展覧会の音楽づくり』ということで、ピアノのキーボードを使って、『楽しい感じ』『元気な感じ』など、気持ちを表現することが求められていた。

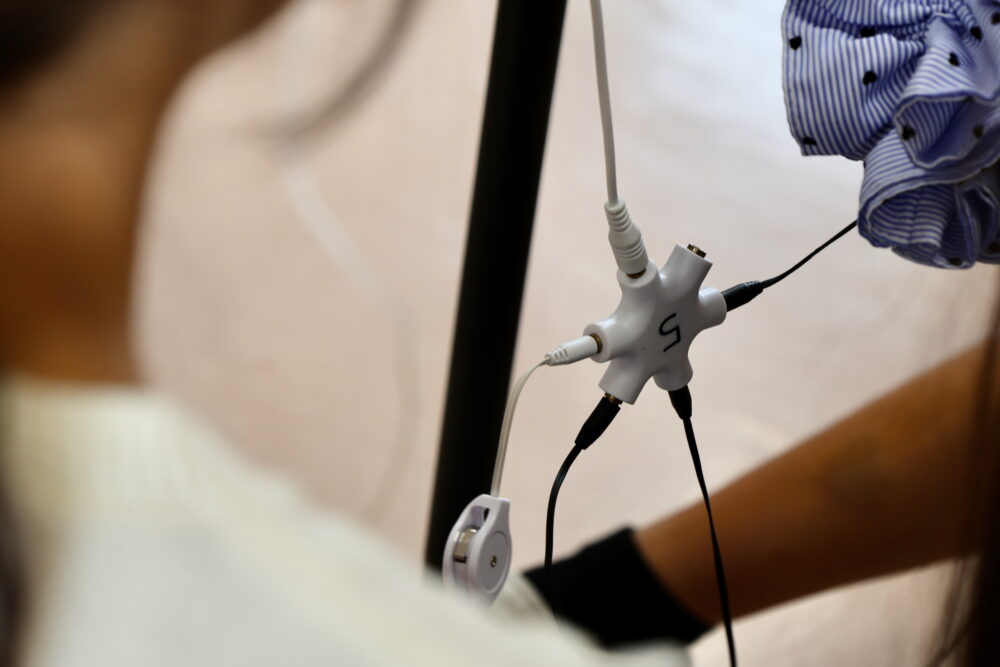

グループで作業するため、ひとつのiPadのイヤフォンジャックから分岐させて、全員がイヤフォンを使っていたのがユニークだった。たしかに、それぞれがスピーカーで音を出したら大混乱してしまう。

特に音楽は、ピアノを習っていたりして、とても得意な児童もいれば、苦手な児童(筆者はそうだった)もいると思う。我々の世代は楽器を弾ける弾けないで大きな優劣がついた気がするが、こういう授業であれば「ここはもっと速いテンポの方がよくない?」と、得意でない児童も参加できそう。

全国のGIGAスクール端末導入校では、上手く行った学校もあれば、あまり活用できていない学校もあると思う。駒繋小学校では、生徒の自主性や、学習意欲などは大きく向上しているように感じた。

実際、授業が始まったら、すべての児童がグループワークに没頭して、意見を述べている姿を見ると、先生の板書を写していただけの我々の世代と大きく教育が変わってると感じる。このように上手くいっている学校と、ICTを上手く導入できておらず旧態然とした授業をしている学校があるとすれば、そこには大きく差が開いてしまうのではないだろうか? どんなデバイスを使っているにせよ、効果的な授業が行われていることを望むばかりである。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.10.27

慶應でプライバシーのシンポジウム開催。アップルのプライバシー担当ディレクターが登壇

-

- 2025.10.27

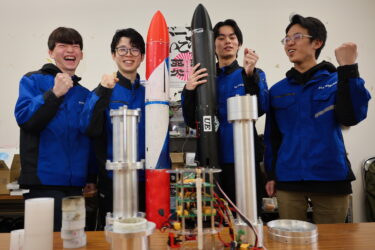

アップルのCMに登場した室蘭工業大学SARDの部活ロケット開発を見に行った

-

- 2025.10.27

「なぜ小学校にはiPadがお勧めなのか?」いなべ市の先進的ICT教育とその秘密

-

- 2025.10.27

amity_sensei、母校に錦。京都市立美術工芸高等学校で講義

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)