アニメーターの腕を自己流で磨いてテレコムへ

──ついに自分の好きなものへと突き進み始めた辻野は大阪芸術大学へ進学。そこは庵野秀明(アニメーター、アニメ監督)や島本和彦(マンガ家)など、映像表現を学びたいと志のある若者が集まっていた。

僕は庵野さんや島本さんたちの1つ上の代ですね。庵野さんを構内でたまに見かけましたが、下の学年の間では結構目立っていました。すごく自由な学校で変な人がいっぱいいたんで、楽しくてしょうがなかったですね。

学校にはアニメを専門に教えられる人がいなくて、イラストレーターの方が少しCMアニメに関わっていた程度。当時、アニメを学ぶことができるのは東京の専門学校ぐらいしかなかったんじゃないでしょうか。実験アニメ的なものを見せてもらったり、四コママンガやパラパラマンガを描いたり…アニメに関してはそういうことはやりましたね。

──実写映画の制作に興味をもって進学した辻野が、就職先に選んだのはテレコム・アニメーションフィルム(以下、テレコム)だった。その進路を引き寄せたのは、やはり画力であった。

実写映像を作りながら、個人的にアニメーションも作って学校に提出していたので、同じ学年の友人は僕が絵を描けることを知ってました。実写に行きたかったけど募集がないところに、友人が『アニメージュ』にテレコムの求人広告が載っていることを教えてくれました。

──辻野が求人広告を見た1982年のテレコムの代表作に『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)と『じゃりン子チエ』(1981年)が挙げられる。実写映画は角川映画が席巻していた時代である。

日本の映画界自体、いまいち納得できないような映画ばっかりで、「まともに作っているのはテレコムぐらいじゃん」と生意気に思っていたんです。あと、「作家性を生かせるなら日活ロマンポルノしかない」みたいな。あそこは裸さえ出せば好き勝手に撮れる印象がありました。

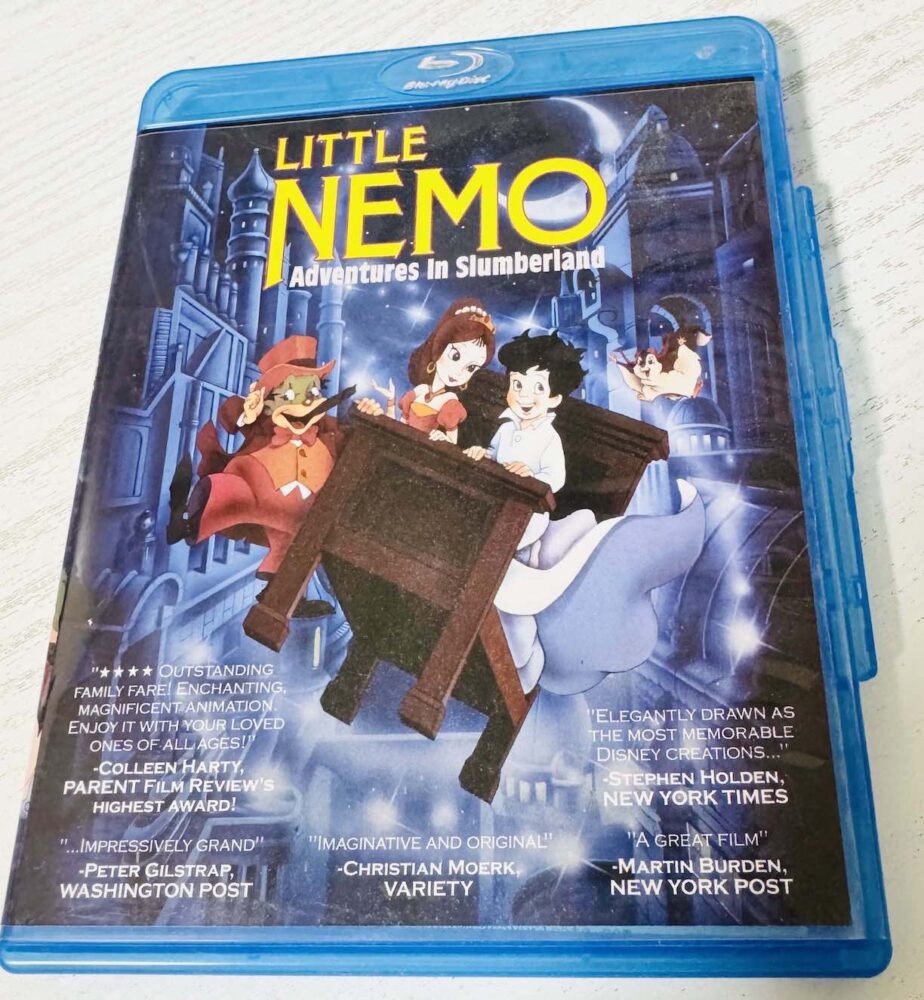

──この時期、テレコムはアメリカのマンガ原作『リトル・ニモ』(※1)の映画化に向けて動いていた。そもそもテレコムは東京ムービー新社の社長である藤岡 豊がアメリカ進出と海外合作を目論み、『リトル・ニモ』を制作するために設立された会社であった。『リトル・ニモ』は、プロデューサーがゲイリー・カーツ(『スター・ウォーズ』シリーズのプロデューサー)、脚本はレイ・ブラッドベリ(SF作家)が務め、そこに高畑 勲や宮崎 駿、大塚康生、近藤喜文らが参加していた。『アニメージュ』に掲載された求人広告は『リトル・ニモ』の制作スタッフを募集するものだった。

日本のアニメ業界にはあまり興味はなかったのですが、テレコムがやるものに関してはすごく魅力を感じてたんで。ただ、商業アニメの知識がないことが不安だったのですが、友達に「養成期間が3ヶ月あって、そこで教えてもらえばなんとかなんじゃねえ?」とか「受かったらああいう絵も描けようになるよ」みたいに言われて、入社試験を受けたらなんとか合格しました。『リトル・ニモ』をやるに当たって、アニメ経験者ではない人を採りたいという意向があったらしくて。その時に採用された人数は8人だったかな。

──テレコムに入社して、辻野はようやく初めて本格的にアニメーションの作り方について教わるのである。

講師のアニメーターは年代によって違ってね。僕たち5期生は、本来は大塚さんが教えてくれるはずだったのに、『ニモ』のこととかいろいろあってほとんど海外に行っちゃっていて。それで篠原征子さんという大ベテランのアニメーターに、アニメのノウハウとや動画の基礎のようなものを教わりました。篠原さんは、『未来少年コナン』の制作時は大塚さんが描いたラナの顔を描き直し、『カリオストロの城』のクラリスを描いていた方。

聞くところによると、2期生は宮崎 駿さんにすごくいろんなことを教えてもらってるの! 当時の宮崎さんは世間的にはまだそうでもないけれど、『世界名作劇場』とかもやっていてアニメマニアの間では有名な存在。宮崎さんと高畑さんと僕たちとはすれ違いなんです。教材的なものを渡されて、そのおおもとは宮崎さんが描いたやつなのかな? それの中割りをやったりして。篠原さんはなかなか厳しい方で、「もう田舎へ帰れば」などと言われましたね(笑)。

──テレコムに入社するまで画力を評価されていた辻野だったが、プロのアニメーターの技術となると勝手が違った。だからこそ、テレコムでは大きな収穫があった。

(篠原さんに)動画をやる分には厳しくやられたんで、線をきっちりやっていたのですけど、それが今のアニメとは全然違う方向性なんです。今は均一な一本の線でさっと描くのだけど、僕たちの時代にそれは“死んだ線”と言われ、描いちゃダメと言われていました。線を引く時の始まりと終わりの強弱や、ものによって硬いものは硬く柔らかいものは柔らかくというニュアンスとかを意識するように…と、微妙なところですよね。そういう諸先輩方に言われたことは、ずっと、心にあります。

あと、入社面接の時にね、大塚さんに言われたのね。「もし落ちたとしても、ここに来てる人はみんな同じ能力があるから、アニメをやりたかったら連絡をくれれば、他のスタジオを紹介します。アニメをやらなくても絵はずっと描き続けていてください」。この言葉は心の支えになっています。

──アニメ作りのノウハウを習得する研修期間が終わると、いよいよ制作現場に足を踏み入れる。

その頃、東京ムービー新社が海外合作の方が儲かるというので、テレコムも合作をやっていまして。最初に関わったのは『リトルズ』(※2)という妖精が出てくるアニメなんです。日本では放送されていないと思いますよ。制作のパターンはいろいろで、1本丸々テレコムというのもあるし、演出とコンテは海外で作画だけとか、東京ムービー新社から「(作業が)間に合わないから」と動画だけ回ってきたり…。テレコムはパイロットフィルムとかスペシャル回とかをやらされて、なかなかしんどい思いをしました。

セリフは英語。海外は日本のアニメと違い先にセリフが録られるプレスコで、そのテープをもらって作画をしていました。口の形とかにすごく種類があって、その口の形を入れ込んで作らなきゃいけない。基本2コマ打ち(※3)でしたね。

※1…マンガ家のウィンザー・マッケイが新聞『ニューヨーク・ヘラルド』日曜版に1905年から連載した。少年・ニモが夢の中の空想の世界で冒険をし、ベッドから落ちて夢から覚めるを繰り返す短編。

※2…アメリカ、フランス、日本の合作。アメリカでは1983〜85年にテレビ放送された。

※3…1秒間24フレームのうち12枚以上の絵を用いる表現。

──念願の作画デビューを果たしたものの、辻野芳輝の名前が世に出るのはまだ少し待たないといけない。というのも、合作では日本人の名前がクレジット表示されるのは監督や作画監督、プロデューサーといった一部に限られていたからだ。それは国内のテレビアニメでも同様で、たとえば80年代は原画が2名しかクレジットがなかったりするのも珍しくない。

そうそう。実際に2人でやっている場合もあるんですけど、動画は結構な人数でやっていても4、5人しか名前が出ないとかね。僕が初めて名前が出たのが『お願いサミアどん』(85年/NHK)で、同じような時期に『名探偵ホームズ』(84年/テレビ朝日系)もやっていたから「名前を出してよ」と言ったら、「(スタジオに)座っている順番だからダメ」と言われて(笑)。

──こうして辻野はアニメーターのキャリアを着実に積み上げていくが、そもそもの採用の目的であった『リトル・ニモ』の制作はどうなったのだろう。

初期段階ではね、高畑さんが監督で、宮崎さんも監督候補だったんだけどちょっと内容的に合わないとかいろいろありまして。その頃、宮崎さんも『リトル・ニモ』のイメージボードをいっぱい描いていて、その時のイメージの一部が『風の谷のナウシカ』や『天空の城ラピュタ』とかの宮崎作品に生かされているんですけど。

会社ではたまに『リトル・ニモ』のイメージボードを描いたり、パイロットフィルムを作ったりしていました。パイロットフィルムは3種類あるんだけど、最初のものは月岡貞夫さんが演出をして僕たちが入る前の1期生の人たちが作りました。僕が参加したのは2本目(演出は近藤喜文)と3本目(演出は出崎 統)。1、2作目の尺は3分程度で、出崎さんの方はもっと長かったと思う(実際は20分超)。

──パイロットフィルムとは、映画や番組を制作する前にテストとして作られる映像のことだ。また、作品をスポンサーに売り込むことにも使われる。

東京ムービー新社は来社された方に『ニモ』のパイロットフィルムを観せて、「うちはこんな技術ありますよ」と会社の宣伝とかにも使っていたそうです。定かではないですが、大友克洋さんが(劇場版アニメ)『AKIRA』を作るのを東京ムービー新社に決めたのは、それを観たからという噂がありますから。

ゲイリー・カーツが下りて頓挫して、しばらく何もない状態がずっと続いて…。結局、劇場版(※4)が作られて上映されたのは、僕がテレコムを辞めてからですね。

※4…1989年7月に『NEMO/ニモ』が公開された。監督は波多正美とウィリアム・T・ハーツ。1991年に全米で公開されている。

関連する記事

-

- 2025.08.20

『UFOロボ グレンダイザー』50周年記念フィギュアが輝かしい!

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)