オレは本当に映画に出るのかな

1985年、きうちかずひろ原作の『週刊ヤングマガジン』連載マンガ『ビー・バップ・ハイスクール』の映画化が決まった。薬師丸ひろ子・柴田恭兵主演『野蛮人のように』の併映、いわばB面的な扱いの作品だったが、大人気のヤンキーマンガということで、多数の不良少年たちがオーディションに殺到した。

だが、仲村トオルは違った。原作のこともよく知らないまま応募した、普通の大学生だった。夢はプロ野球選手だったが、中学時代に挫折した。高校時代は部活にも入らず、熱中できるものがないまま、大学2年、85年の夏を迎えた。

「友人につま恋でやる吉田拓郎さんのコンサートに誘われたんです。夕方から翌朝まで、すごく心を動かされて…その足で、友人は『草刈十字軍(※富山県の植林地における環境保護活動で、広く学生がボランティアとして参加していた。』へ行ってから北海道で北方領土を見てくる!来月また会おう!』って意気揚々と富山へ向かったんです」

その姿を見た仲村は「オレも何かやらなきゃ」と、ひとり家路についた。まずはアルバイトでもしよう、と本屋へ立ち寄った仲村の目に留まったのが『ザ・テレビジョン』。手に取ると”映画の主演男優2名募集”という記事があった。

仲村は公開最終オーディションまで残った。

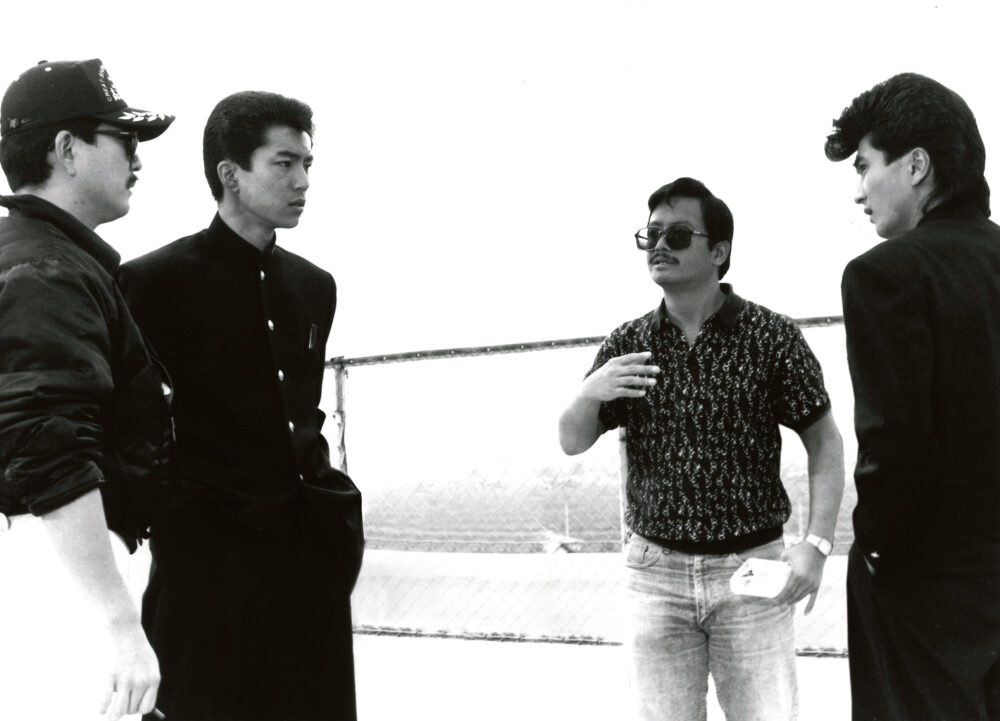

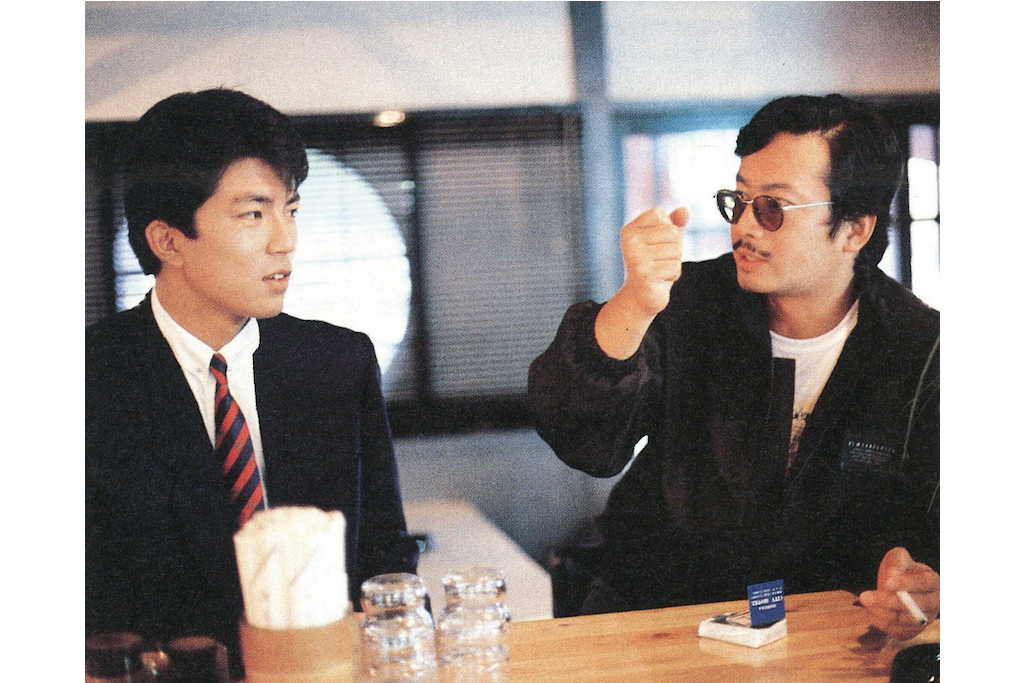

プロデューサーで制作会社セントラル・アーツの黒澤満と監督の那須博之たちは、ヒロシ役に演技経験のある清水宏次朗を据え、トオル役は演技経験のない若者から選ぶことにした。そこで、黒澤たちは《スター性のある人、つまり仲村君を選ぶことにした》(※『クロニクル東映:1947-1991』(東映)「証言 製作現場から」黒澤 満氏の発言より。)と、仲村をトオル役に決めた。ここから、一気に仲村の運命は動き出す。

「結果が決まって数日のうちに、キャスティングディレクターの飯塚(滋)さんから『明日から高瀬道場へ通うように』と言われたんです」

高瀬道場は石原裕次郎、小林旭たちのアクションを支えた日活技斗部を前身とする道場だ。技斗(ぎとう)とは、殺陣が時代劇のアクションを意味するように、現代劇のアクションを指す。『ビー・バップ』の技斗は、道場の若き二代目・髙瀬將嗣(まさつぐ)が担当することになっていた。当時千葉に住んでいた仲村は、片道2時間かけて、撮影開始まで毎日稽古に通うことになった。

「稽古最初の日、『朝9時から』と聞いていたので、9時に着いたんですよ。そうしたら髙瀬さんから『9時からということは、準備を終えて9時に稽古が始められる状況じゃなければいけないんだ』と教えていただいて…。映画のことも何もわかっていない僕に、一から教育をしてくれたのが髙瀬さんでした」

もちろん技斗のレッスンも行った。映画のアクションは本当のケンカではない。見栄えのいいパンチやキックをはじめ、ひたすら反復練習を行った。

「楽しかったんですが、演技的なレッスンは一切していなかったし、監督からの指示もありませんでしたから、オレは本当に映画に出るのかな、という一抹の不安がありました(笑)」

そんな不安をよそに、1ヶ月後には本当に撮影が始まった。

ちなみに『ビー・バップ』は4作目まではオールアフレコ、つまり台詞は撮影後にあらためて吹き込む形式で撮られた。「一部の方を除いて、ほとんどが素人だったので、撮影を終えた後ならもう少しうまくなっているだろう、もしくは台詞だけならアフレコの場で鍛えられるだろう、という考えだったと、後になって聞きました」

アフレコということは、現場で本番中もスタッフが大声で指示できるということでもある。

「那須監督が役者に『もっと、もっとぉ!』って声を張り上げるんですよ(笑)。テストを何十回もやって、それで本番になってからも何度も繰り返して…それからの38年を振り返っても、あれほどの熱量で迫ってくるのは那須監督くらいしかいないでしょう」

敵も味方も傷だらけ壮絶なアクション収録

そして、その熱量が詰まっていたのがアクションシーンだ。多くのシーンで仲村をはじめ役者たちが自らトライしている。

「1作目で、戸塚水産高校の面々から奇襲を受けて、喫茶店の窓から逃げて、工事中のブルーシートの所でワンバウンドして、川底へ飛び降りるという、ジャッキー・チェンの映画のようなシーンがあったんですよ。確か僕は最初に飛び降りたんですが、ブルーシートが裂けてしまって、一気に川底まで落ちてしまったんです」

仲村はかろうじて尻もちをついて着地した。カットがかかり、仲村はカメラの方を向いた。

「すると髙瀬さんが、カメラマンの森(勝)さんに『今の、カメラ下に振りましたか?』って聞いているんですよね。森さんが『ブルーシートでバウンドするって聞いてたから、振ってねぇよ!』と言うと、高瀬さんが心底悔しそうな顔をしていて…オレの心配は!? と思いましたけどね(笑)」

すべてに体当たり。それだけに1作目は、ケガも絶えなかったという。

「その流れで、浅い目黒川の中を走るシーンがあって、ノブ(古川勉)を助ける途中につまずいてひざを打ったんです。撮っている最中は気づかなかったんですが、見たらひざが破けていて、”衣裳破いちゃったなぁ”と思って泥を拭ったらパックリ割れていて…」

4針縫うケガで病院へ。それでも、自らアクションを行った。

「すべてが初めての体験だから、それが当然のことだと思っていたんですよ。とにかく、やらなくちゃいけないんだ、と」

そんななか、ラストのヘビ次(小沢仁志)との対決は双方雨と泥にまみれながらのワンカットアクションの果て、トオルはヘビ次をバックドロップで仕留める、印象的な死闘だ。

「実際に映画で使われているのは、撮り直したものなんですよ。最初の撮影は時間がかかりすぎて、日が暮れてしまった状況で撮ったんです。それをわかっていて撮ったはずなんですが、ラッシュ(※撮影状態を確認するための、未編集フィルムを観る試写のこと。)で観たら当然真っ暗で、監督が『こりゃ撮り直しだな』と…。今度は使えるシーンにしなくてはいけないと思って必死でした」

仲村はひざをケガしていたが、実は小沢も一度目の撮影中に足を骨折していた。いずれも体力の余裕がないうえ、失敗が許されないという緊張感のなかで、二度目の撮影が行われた。

「もう失敗が許されないという緊張感もあって、僕が小沢さんをバックドロップで落とす場所に段ボールとマットが敷かれていたはずだったんですが、そこへ落とせなかった。小沢さんには申し訳なかったです」

あの壮絶なクライマックスには、壮絶なバックグラウンドがあったのだ。

コンクリ付きの鉄柱を振り上げろ!

普通の人間なら、逃げたくもなりそうなハードな現場である。だが、仲村はすでに役者としての快感を得ていた。

「那須監督は熱い方だから何度もリハーサルをして、本番も何度もやるんですよね。それで、最終的に監督OKが出る。すると、ライティングとかカメラの位置が次のカットを撮るためにバーっと動き出すんです。自分がやったことが認められて、ことが次に進む。これがなんとも心地よい感覚で、繰り返していくうちに〝あぁ、映画の現場っていいなぁ〞という気持ちになっていきました」

もうひとつ、役者としての思いを強くしたのが、あるアクションシーンだ。

「戸塚水産と僕たちが電車の中で闘いますよね。そこで、電車から戸塚水産の生徒が落ちる。あのシーンで落ちる高瀬道場の瀬木(一将)さん、高山(瑛光)さんは、都合二回づつ川へ落ちているんです。一度落ちた後にもう一度ダイブするために再び電車へ乗り込んできた瀬木さんたちの悟りを得たような表情を見て、”この人たちすごいな、これがプロなんだ”って感動したことは忘れられません。それから”経験のありなしなんて関係ない。カメラが回っている以上はプロとして、がむしゃらに自分の役を演じ続けなくちゃいけないんだ”と思ったんです」

同じ電車内で仲村が演じた、首締めをされ、窓から通り過ぎる鉄橋スレスレに頭を突き出されるという危険なシーンは、自分なりの挑戦だったという。

「僕なりにやってやろう、と思って、頭を最大限鉄橋に近づけていました。でも首締めをしていた瀬木さんは、逆に危ないと思って必死に中に引き込んでくれていたそうです(笑)」

こうした現場の興奮の積み重ねが伝わったのか、併映だった『ビー・バップ』は大ヒット作となり、2作目『〜高校与太郎哀歌』が製作される。

「今度は那須監督から明確に指示があったんですよ。深作欣二監督の『仁義の墓場』を観て渡哲也さんの演技を勉強しておけ、もうひとつは、身体を鍛えておけという指示でした。後者については、トンネルの中でコンクリートの塊のついた鉄柱を持ち上げて、ドラム缶を殴るシーンがあったんですよ。あれがどちらも本物で、鉄柱とコンクリートがめちゃくちゃ重くて、なかなか穴が空かない。そのうちに監督が『だから鍛えとけって言ったじゃねぇか!』って怒りだして(笑)」

この『〜高校与太郎哀歌』は前作と違いA面、つまりメインの作品として公開された。

「この舞台あいさつに立った時に、初めて作品の人気を実感したというか、ちょっと不思議な感覚がありましたね」

清水&仲村のヒロシ&トオル人気も大きくなり、結果的に計6作目まで制作されるシリーズとなった。

ハードボイルド、そしてアメリカへ

この時期の仲村は、黒澤率いるセントラル・アーツの所属であった。『ビー・バップ』の1作目から製作(※クレジット上は1作目「製作」、それ以降は「製作協力」。)を行うセントラル・アーツは『最も危険な遊戯』など70年代終盤からの日本のアクション映画を先導していた会社だが、その主演であるアクションスター松田優作も所属していたことで知られる。そんななかで仲村は『あぶない刑事』などに出演してさらに人気を集め、東映Vシネマ初期の名作『狙撃 THE SHOOTIST』シリーズ(89〜94年)で、より大人でハードなイメージの主役を演じた。

「Vシネマは新しいメディアだったので、野心的で自由な作品が作れたということと、黒澤満さんが僕をステップアップさせるために、世代に合った役を考えてくださったということが大きかったと思います」

『狙撃』は新時代の優作を思わせるようなハードボイルドだった。そのリリースと同じ年に、松田優作は『ブラック・レイン』で海外に名をとどろかせながらも、志半ばで亡くなった。「『ブラック・レイン』というハリウッドの大作で輝ける優作さんを、とても尊敬のまなざしで見ていました。そして優作さんが亡くなった時に、黒澤さんや村川監督といった方々から、優作さんが遺したものを、どう次の世代に引き継いでいくのか、という意識を感じていました」

セントラルの後輩であり、ハードボイルドシリーズを演じた仲村に、我々ファンは”次世代の優作”という影を追いかけたくなった。

「いえいえ…優作さんとお仕事をされた方々から伝説を聞くにつけ、オレはそんなすごい人間じゃないよ、と思っていましたから」

しかし、仲村はハリウッドシステムで撮られた東映Vアメリカ『ニューヨークUコップ』(93年)、日米合作映画『刺青BLUETIGER』(94年)と、優作が道を作ったハリウッドへ歩みを進めていく…かに思えた。

「海を渡って、ハリウッドという巨大な山の麓には立てたんですけど、とてつもなく裾野が広いことに驚いたんです。東洋人ながらネイティブ英語でやってきている俳優がすでにたくさんいる。この山を登りきれるんだろうか…と、正直少し弱気になってしまっていました」

『ビー・バップ』の熱量が自分のルールになった

複雑な思いを抱えるなか、意外なオファーがやってくる。

「日本から太平洋の向こう側ばかり眺めていたら、背後から呼びかけられた感覚でした」

それは、香港映画『ジェネックス・コップ』(99年/日本公開00年)への誘いだった。ジャッキー・チェン製作で、出演はニコラス・ツェー、スティーヴン・フォン、サム・リーという香港の新星たちが出演するアクションだ。仲村は彼らと敵対する組織のボス役である。

「香港の映画人が、僕の出演作を観てくれたらしくて…。噂どおり、香港映画に台本はなかったです(笑)。朝、撮影に入る前に新しいアイデアが紙に書かれて提示される、なんていう日もよくありました。英語の台詞がある日は、覚える都合上、なるべく早くくださいとお願いしましたけど…なかなかそうは…(笑)」

当然、大がかりなアクションも繰り広げられる。

「ビルの屋上からニコラスたちがパラシュートで飛び降りようとするところを、走って行って撃つというシーンがあるんですけど、フェンスが9割方ない場所なんですよね。つまずいたりしたらどうしようって思いながらやっていました。ただ、”安全対策は自分の気合”というのは『ビー・バップ』でたたき込まれていたので(笑)」

その後もトニー・レオン主演の『東京攻略』(00年/日本公開01年)、中国映画『パープル・バタフライ』(03年/日本公開05年)などのオファーが相次ぐ。なかでも特筆すべきは、韓国で最も権威のある映画賞=大鐘賞で、仲村が外国人として初めて助演男優賞を受賞した『ロスト・メモリーズ』(02年/日本公開04年)だ。韓国映画が”新たなルネサンス”と呼ばれ出した時期のSFアクションである。

「『シュリ』(99年/日本公開00年)『JSA』(00年/日本公開)当時はまだ現場経験が少ない若者たちで作っている、という印象でした」

仲村とチャン・ドンゴンが竹刀で打ち合うシーン。仲村に合わせて移動車に乗せられたカメラが動く。それを押すのは、若いアシスタントの仕事だった。

「ところが、どうしても動きが合わないんですよ。結局、僕の身体と彼の身体をロープで結んで、『このロープをピンと張っている状態を維持していなさい』と指示されて、それでなんとかやっていた…。そんな、韓国映画が”若い”時分の作品でしたが、とにかくいいものを創ろうと一所懸命で、熱気にあふれた現場だったのが印象的でした」

経験が少なかろうが、いい映画を作るためがむしゃらに突っ走る。『ビー・バップ』と同じ熱を仲村は感じたはずだ。

「卵から出たひなが初めて見たものを親だと思うのと一緒で、それが僕の中の哲学というか、ルールになった。『ビー・バップ』がデビューで、今でもよかったと思っています」

ところで、現在も一線で活躍を続ける仲村のフィルモグラフィに、一風変わった作品がある。テレビドラマ『八月は夜のバッティングセンターで。』(21年)だ。野球の道をあきらめかけていた高校生の舞(関水渚)がバイトをするバッティングセンターに、打撃フォームを見ただけでその人の悩みがわかる元プロ野球選手・伊藤(仲村)が現れ、その苦悩を野球にたとえて解決していくという異色作である。

「毎回レジェンドの野球選手が登場するんですけど、そこで元ボストン・レッドソックスの上原浩治さんが出てくれた時に、『仲村さんのDVD、アメリカへ持っていって観てましたよ。僕、「ビー・バップ」世代なんで』と言ってくれまして」上原浩治は、まさに我々と同じ昭和50年男だ。

「あの言葉を聞いた時に、中学2年で野球をあきらめた野球少年の自分が成仏した感じがしました(笑)」

そんな『八月の〜』のなかで、仲村演じる伊藤は、再び野球を始めようとするヒロインの舞へ、メッセージを送る。”臆せず前へ”『ビー・バップ』の経験を胸に、恐れることなく前を向いて進んできた、仲村トオルの役者人生を言い表した言葉のようにも思えてくる。

(出典/「昭和50年男 2023年9月号 Vol.024」)

取材・文:一角二朗 撮影:鬼澤礼門 スタイリング:中川原 寛(CaNN) ヘア&メイク:飯面裕士(HAPP’S.) 撮影協力:東映

関連する記事

-

- 2026.03.10

この革ジャンから、俺の旅は始まった。

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)