昨年の様子はこちら。

市街地開催レースの意義と難しさ

まずは、フォーミュラEと、その東京開催について概要を解説しよう。

東京E-Prix(トウキョウ・イープリ)のユニークなところは、日本初の公道開催であるというところだろう。

元々、いにしえのレースというのは公道で開催されるものも多かったが、危険であることが多いので、一時はクローズドサーキットで開催されることが多くなっていた。しかし、マシンの安全性の向上や、危険な事故の起こりにくいコースレイアウト、臨時で設置できるガードレールやフェンスの開発などにより、公道開催が再び可能になった。

たとえば、有名なところでいうとモナコでの公道レースは一時は「危険」と言われながらも開催され続けていた。そうした中でノウハウが蓄積されたということだろう。現在は、F1でもラスベガス、マイアミ、シンガポール、ジェッダ(サウジアラビア)などで、市街地封鎖型のコースが使われている。

興行的にいうと、交通の便の良い都市部に作れて、多くの観客の来場が見込めるのがメリットだ。日本で考えても、鈴鹿サーキット、富士スピードウェイはまだしも、モビリティリゾートもてぎ、オートポリス(大分県)、岡山国際サーキットなどは、とても不便な山の中にある。筆者はどのサーキットもバイク雑誌時代に徹夜でハイエースを運転して、よく走りに行ったが、普段サーキットに行き慣れない人が行くにはあまりに不便だ。

それに対して、市街地サーキットであれば、一般の方が観戦しやすい。モナコのホテルの窓からシャンパンを飲みながら観戦する人、ラスベガスや、マイアミの華やかな町並みの中をF1マシンが疾走する姿をテレビなどで見たことがある人も多いだろう。現代においては興行としてのメリットが大きいのだ。

ビッグサイトの周りのここがサーキットに!

また、フォーミュラEは『エコ』『持続可能性』を訴える意義も大きい。F1も『ガソリンを燃やして猛スピードで走る』というイメージから脱却するために、半分ぐらいは電動で走るようになりつつあるが、フォーミュラEは100%電動で走る。参加しているメーカーも、EVの技術力をアピールするために走るわけだし、昨年からの東京開催も都の「ゼロ・エミッション東京戦略」をアピールするための看板でもある。ともあれ、日本で市街地レースの可能性が開けたのはレースファンとしては嬉しい。

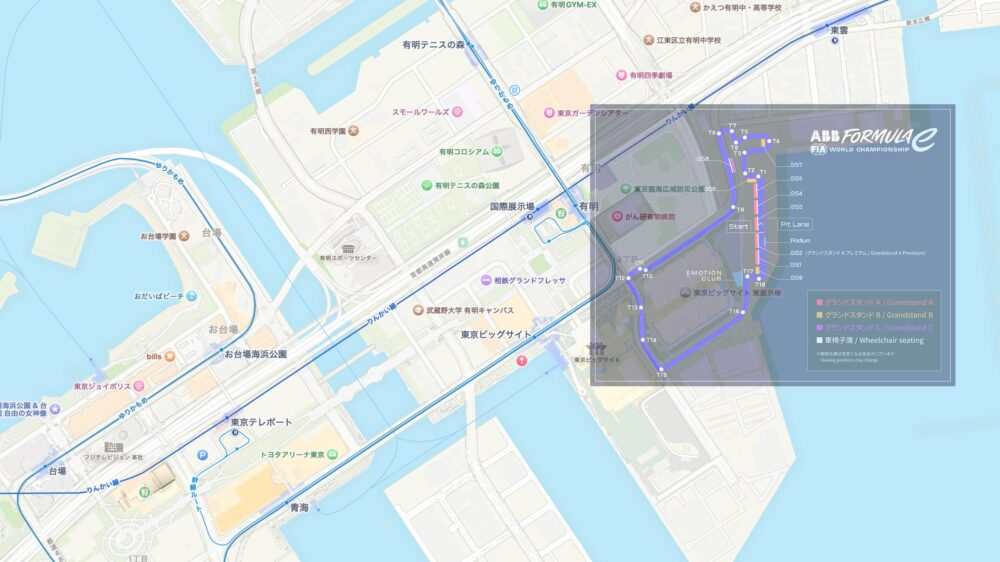

コース設定はこんな感じ。簡単に言うと、東京ビッグサイト東館と、奥の駐車場、そしてその周囲の公道を封鎖して利用している。ホームストレート、メインスタンド、ピットなどは駐車場にあって、そこから細かいコーナーを繋いでアップダウンしつつ、公道に出て行く構成。よく考えたものだ。

実際のアップルのマップに重ねてみるとこんな感じ。どこを走っているか、イメージいただけるだろうか?

ビッグサイトの裏の駐車場や、ガン研有明病院、防災公園、佐川急便の倉庫のあたりがコースになっていて、普段の状態と較べてみるととても面白い。

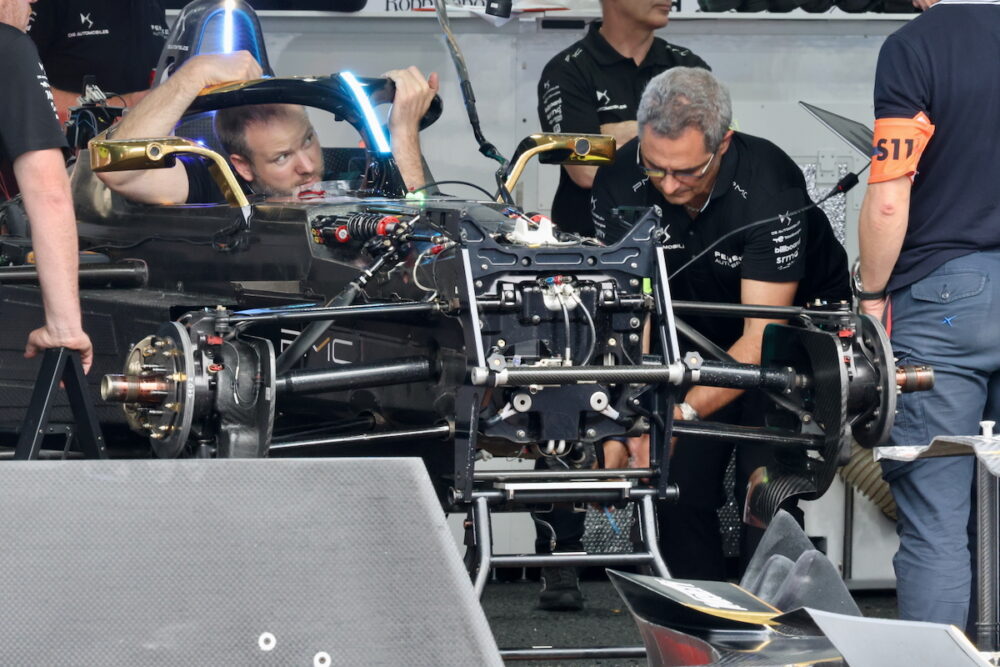

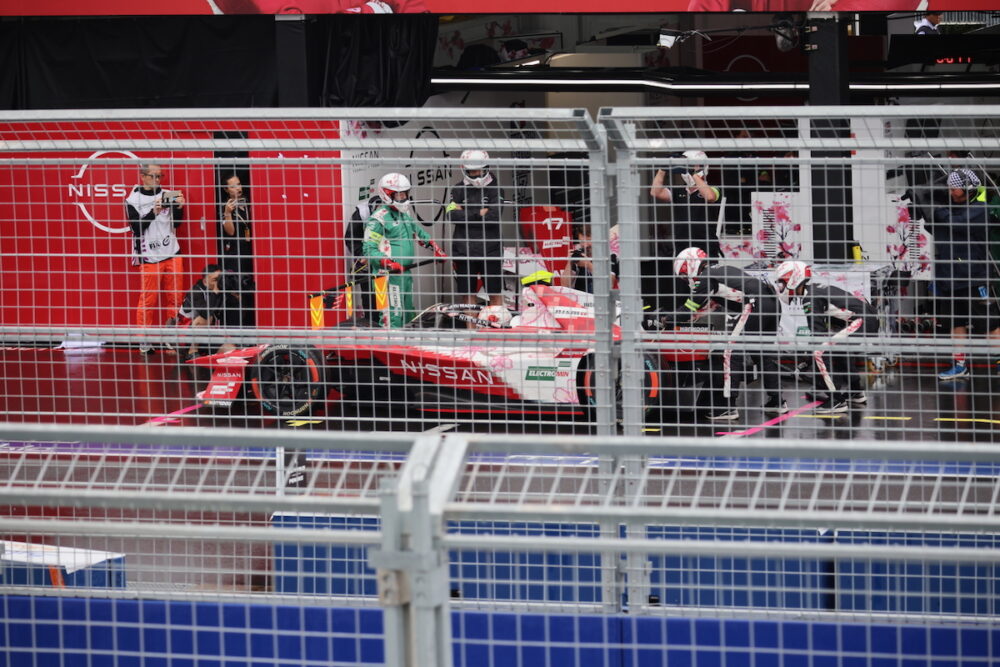

470馬力、四輪駆動、加速はF1の約30%増しのGEN3 Evo

車両は、ほぼワンメイクのようなカタチで、各メーカーのパワーユニットを搭載して行われる。たとえば、NISSANとマクラーレンは日産製のパワーユニットを搭載しており、アンドレッティとキロとタグホイヤーポルシェはポルシェのパワーユニット、マセラティやDSペンスキーはそれぞれ、独自のものを積んでいるという具合だ。

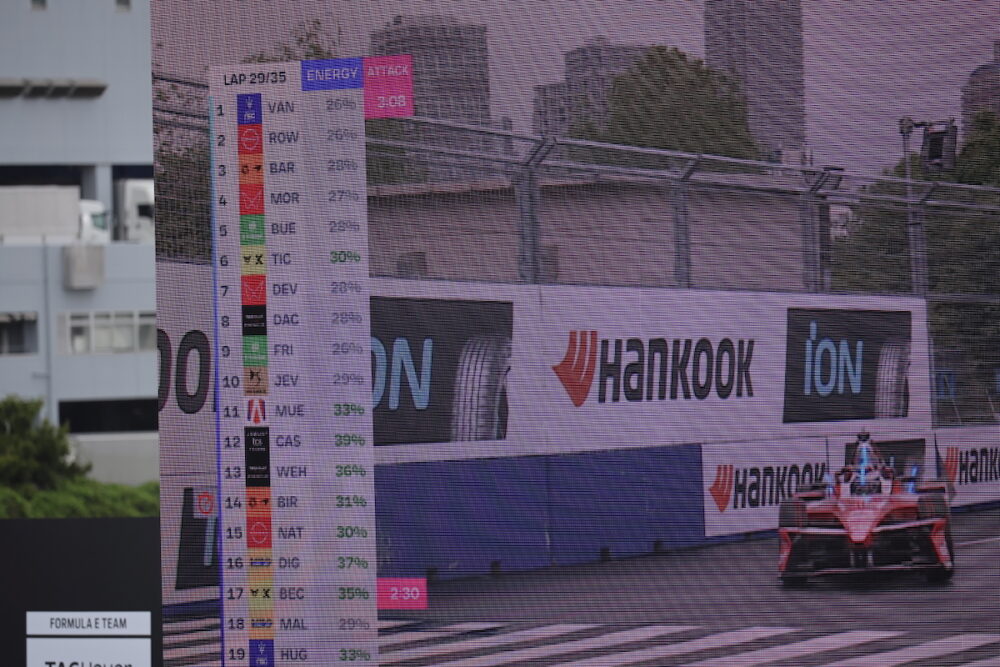

車両は年々進化しており、現在使われているのはGEN3 Evoというもので、F1同様の強固なモノコックで安全性を確保しているのはもちろんだが、四輪駆動を利用できたり、モーターが回生機能を持っていて、減速時にエネルギーを回収できたりする仕組みになっている。レース終盤にはほぼバッテリーがゼロになるような戦いが展開されるので、エネルギーの効率的利用や回収はとても重要なファクターなのだ。

ちなみに、今年はレース中の短時間のチャージがあったり、レース中6分間の『アタックモード』の利用が可能だったりと、まるで『マリオカート』のゲームのようなアトラクション性の高いレースとなっている。

GEN3 Evoの最高出力は350kW(470馬力)でF1マシンの約半分だが、0発進から最大トルクを発生できる特性から0-100km/h加速は1.86秒とF1マシンより約30%高い加速性能を誇り、最高速は公称値で200mph(約322km/h)となっている。

機械部分をのぞき見ると、超高価な特殊素材による不可思議な形状の鋳造、切削部品がてんこ盛りなF1に対して割りとシンプルで、一般的な構成になっており、まだまだF1に対して低コストなレースが可能であることがうかがい知れる。

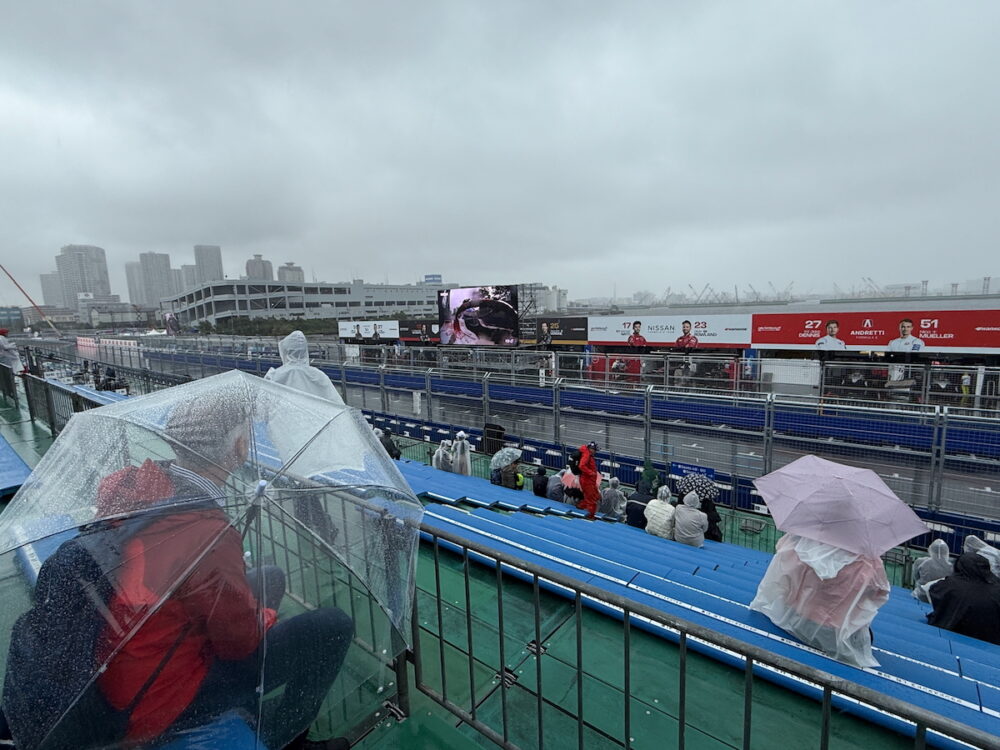

予選中止、レースは雨が上がってからスタート

さて17日の第8戦はあいにくの雨。特に筆者が到着した朝は強めの雨が降りしきっており、マーシャルカーが何度も試走し、予選のスタートはディレイされるが、最終的に予選は中止。残念。スタート位置はFP2(練習走行)のタイムを元に決定されることになり、NISSANのオリバー・ローランドがポールポジションとなった。

余談だが、レース観戦で傘を差すのはご法度。後ろの人の邪魔になるし、万が一コースに飛んで行くと、重大な事故の原因になるし、飛んだ1枚のビニール袋のために、レースが赤旗中断になることもあるから、持ち物の管理に関してはかなりシビア……なのだが、そのあたり不慣れな人が多かったのも市街地レースならでは。裏を返せば、それだけ普段レースを見ていない人が足を運んでいるということで、レース業界にとっては大きなチャンス。

ただ、傘やビニール袋などの管理に関しては、他のサーキットよりは積極的にアナウンスした方が良かったのではないかと思う。サーキットに着いて、土砂降りの雨の中で「傘は禁止です」と言われても困るだろう。

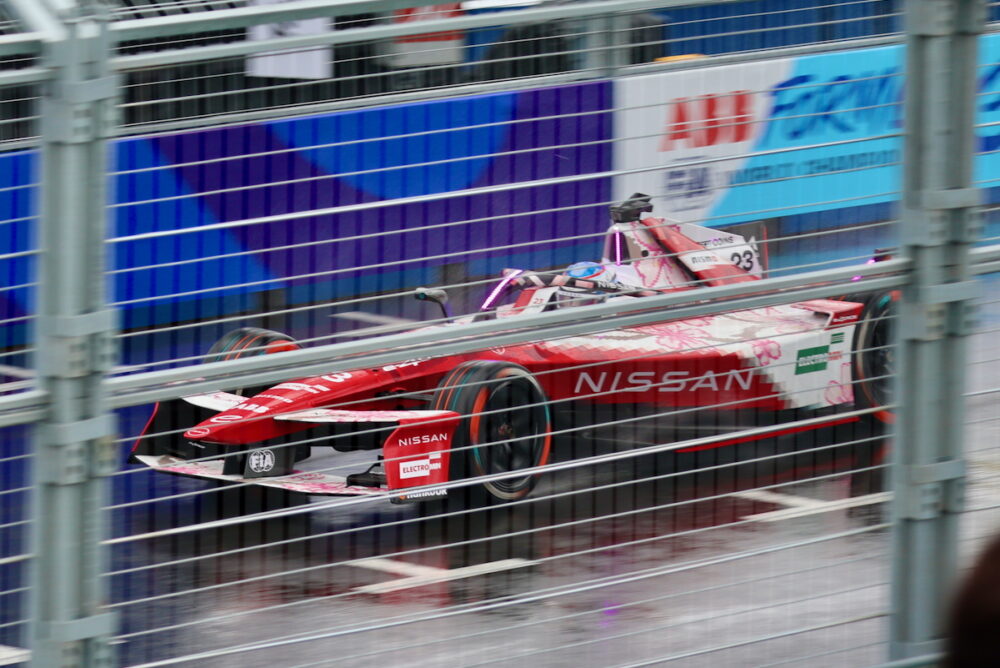

レース開始の15時まで土砂降りの雨が降っていたが、直前にピタリと止み、フルウェットながら雨のない状態でレースはスタートとなった。どのみち、タイヤはハンコックのオールウェザータイヤなので、F1のようなタイヤ選択の悩みはない(もちろん、その分、雨でもドライでもグリップはほどほどだろう)。

猛然たる水煙を立てて、各車が1コーナーに吸い込まれていく。

テールランプの他、前側にも各所にLEDが仕込まれているので、車両の視認はしやすい。ちなみに、LEDブルーは通常の情態、LEDパープルはアタックモード。6分しか使えないアタックモードをどこで使うかもレースの明暗を分ける。スタート時に使ってリードを築くか、温存して勝負どころに使うか。

圧倒的な速さでトップを疾走するNISSANのローランド……だが

ポールから出走したNISSANのローランドは、圧倒的早さを見せて快走。後続のバトルを尻目に有利な展開を続けていった。バトルも少なくて済んでいるので、バッテリー消費も少ない。

しかし、速さだけで決まらないのが、フォーミュラEの難しいところ。ピット戦略と、他社のアクシデントのタイミングが明暗を分けた。

13週目に、昨年の東京E-Prixウィナーのマキシミリアン・ギュンター(昨年はマセラティ、今年はDSペンスキーから参戦)が、マシントラブルでストップ。赤旗提示。一時はローランドが後続にかなりつけていたアドバンテージが水泡に帰す。

また、ローランドはアタックモードも温存していたし、エネルギーチャージ(途中に1度ピットインしてチャージしなければならない)もしていなかったので、それを赤旗後に行なわなければならない。

そこで、一躍優位に立ったのはマセラティのストフェル・バントーン。

バントーンは唯一赤旗中断前にエネルギーチャージを行っていたのだ。

それにより、大きく遅れていたが、赤旗中断と再スタートによりその遅れがチャラに。上位の車両がエネルギーチャージのために順次ピットインすると、必然的にバントーンはトップに。

大歓声の中、バントーン優勝となった。

2位はバッテリー残量の厳しい中、なんとかそのポジションを守り切ったNISSANのローランド。3位はマクラーレンのテイラー・バーナードとなった。

NISSANが優勝すれば、君が代が聴けたのだが……これは本日(5月18日)開催の第9戦に期待するしかなさそうだ。

本日18日の16時から、第9戦も地上波で放映されるのでぜひ!

あいにくの天気だったが、いつも我々が見知っている市街地を疾走するフォーミュラEは面白い。

多少身体が濡れたとしてもすぐ帰れるのもありがたい。これが山奥のサーキットだったら、濡れたまま長時間の電車やバス、もしくはクルマの運転を強いられる。筆者もこのあと、1時間ほどクルマを運転して温かい風呂に入ることができた。

経営情態も含め、なかなか厳しい状況の続く日産だが、日本メーカーで一番EVに振ったメーカーとして、その分野での勝ち筋を開くにはEVの技術的アドバンテージを広げ、テスラや中国メーカーに負けないEVを作るしかない。フォーミュラEはその技術をアピールする場所になるはずだから、ぜひ頑張っていただきたいものだ。

16時からテレビ放映される第9戦、ぜひみなさんも観戦してみていただきたい。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.12.11

あえて逆輸入のランクルはいかが?|1988 TOYOTA LAND CRUISER

-

- 2025.12.11

RVブームに火をつけた隠れた名車はいかが?

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)