ジョンそっくりの歌声で驚いたジュリアン「ヴァロッテ」

1963年4月生まれのジュリアンは、子供の頃に書いた画が「ルーシー・イン・ザ・スカイ」の元ネタとなった、あるいは「ヘイ・ジュード」はポールがジュリアンを励ますための曲だったなどとして、早くからファンの間で知られていた人物。ジョンの事件の際、母・シンシアとともにダコタ前で映る写真が世界中に配信され、長髪で眼鏡をかけた風貌がジョンに似ているとして注目が集まった。そのときすでにミュージシャンを目指しているという情報も添えられていた。当時17歳、それから4年の歳月を経た84年、21歳で『ヴァロッテ』というアルバムでレコードデビューを果たした。

75年10月9日生まれのショーンは、ジョンと誕生日が同じということで誕生時から注目を集め、「お父さんはビートルズだったの?」という一言からジョンが音楽活動の再開を決意したという美談は、『ダブル・ファンタジー』リリース前から伝わってきていた。同作にはショーンを歌った「ビューティフル・ボーイ」という名曲も収録されていた。それゆえ、事件によって父親を亡くしたショーンは悲劇の少年として世界中から同情が集まり、以来ファンは親戚の息子のようにその成長を見守るようになっていった。82年のヨーコとアルバム『イッツ・オールライト』の裏ジャケに続いて、ヨーコとのツーショット写真が表紙を飾った84年4月号の『写楽』(『ダブル・ファンタジーを再現した写真』)のインパクトは大きく、その姿を見た多くのファンが目じりを下げたものだった。

ジュリアンのデビューアルバム『ヴァロッテ』が日本でリリースされたのは84年11月21日。同名タイトルのシングルもリリースされて、すぐにヒットを記録。その容姿、鼻にかかったボーカル、ピアノをメインとした落ち着いた作風がジョンを彷彿とさせるとしてMTV系の番組でもよく流れ、NHKの『海外ウィークリー』ほかのテレビ番組でも多く取り上げられていた。「ヴァロッテ」のビデオは毎日のように流れていたことを覚えている。

自分のまわりではKSくんがレコードを買ったので、それを借りてカセットテープに録音して聴いていたが、「ヴァロッテ」はいい曲だけど、21歳のデビューにしては地味すぎないかと思ったのも確か。それよりもアップテンポな曲調の、セカンドシングルにもなった「トゥ・レイト・フォー・グッバイ」のほうが好きだった。この曲もいささか単調な曲ではあるが。このビデオでドラムを叩いていたのはウイングスのスティーヴ・ホリーだったと知るのは少したってからのことだ。

天真爛漫なショーンの「イッツ・オールライト」

結局『ヴァロッテ』のレコードを買うことはなく、翌85年に行われた来日公演もアイドル人気的なノリに気後れしてしまい、足を運ぶことはなかった。今思えば、武道館で観に行っておけばよかったと後悔は残る。しかしながら、そのあとに出たシングル「ビコーズ」(デイヴ・クラーク・ファイヴのカバー)、さらに翌年の2枚目のアルバム『デイ・ドリームの街で』はすぐに購入し、陰ながら応援していたものの、ジュリアンに関心があったのはここまでだった。

『デイ・ドリームの街で』は前作とはうって変わって現代的なサウンドになり、年相応の躍動感を個人的には気に入っていたが、疑似ジョンを期待していた人には響かなかったようでセールス的にも落ち込んでしまう。その後行われた2度目の来日公演は、会場がよみうりランドということで興味はわかず、またしてもジュリアンを生で見る機会を逸してしまったが、その後ビデオで見たよみうりランド公演のライブ映像に少々痛々しさを感じてしまったのも事実。

一般的に言われるショーンのデビューは、98年の『イントゥ・ザ・サン』である。ビースティー・ボーイズが主宰するグランドロイヤルからのこの盤をもって正式デビューとされているが、実は84年にリリースされたヨーコのトリビュートアルバム『エブリマン・ハズ・ア・ウーマン』の中で「イッツ・オールライト」をカバーしていて、これが最初の録音となる。当時9歳のショーンが天真爛漫にラップしていく様子がとても微笑ましく、リズム感のよさにスター性を感じさせたものだった。とくにプロモーションビデオが秀逸。

その後90年に東京ドームで行われたイベント「GREENING OF THE WORLD」のために佐野元春と「エイジアン・フラワー」という曲を共作し、そのイベントではヨーコと一緒にステージに立つなど、立派に成長した姿をファンは心から喜んだ。この公演はフジテレビでオンエアされたこともあり、多くの人が目にしたと思う。しばらくして、日本のCMに出るなどタレント的活動もあり、テレビや雑誌で見かけることも多くなったあと、しばらくして前述のソロデビューと相成る。『イントゥ・ザ・サン』はショーンの繊細なアーティスト性がうかがえる作品で、当時何度も聴いては、どのようにこの作風が作られていったのか、考えたものだった。

レーベル主宰者としてのショーンにインタビュー

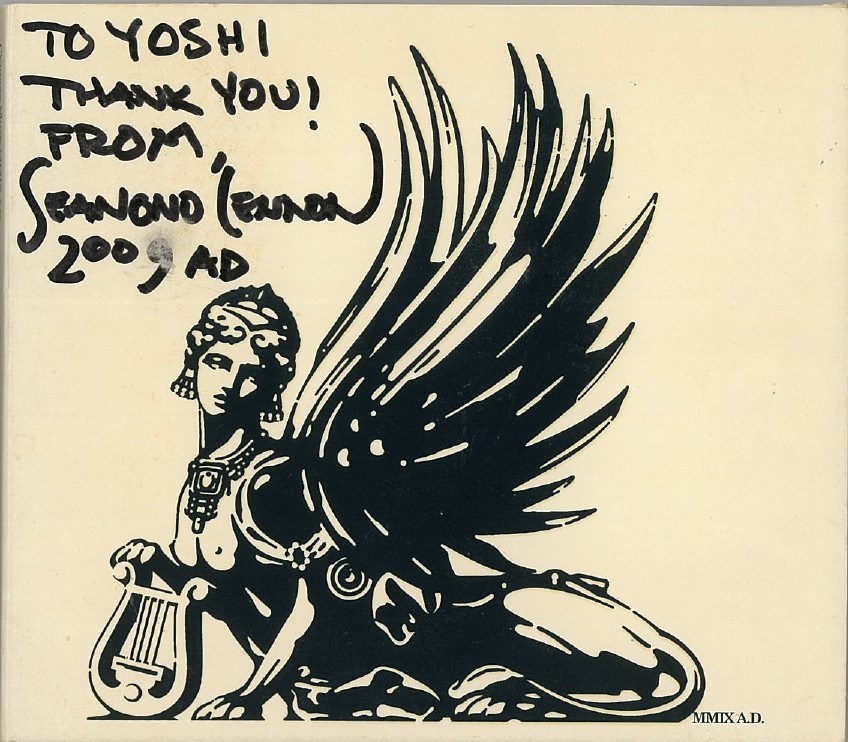

グランドロイヤルからの次作を期待したものの、すぐにリリースされる気配はなく、すっかり忘れかけていた06年に2枚目の『レンドリー・ファイアー』がリリース。このアルバムの印象はあまりないが、そこから3年後、自身のレーベル、キメラ・ミュージックが立ち上がったときに2度ほどショーンにインタビューする機会に恵まれた。一度は藤本国彦さんと一緒に『CDジャーナル』用、もうひとつは佐藤一道くんと一緒に『クッキー・シーン』用だった。

レーベルの主宰、再結成したプラスティック・オノ・バンドのバンマスとなった彼は、頭脳明晰なミュージックマンとして成長を遂げ、静かで穏やか、育ちのいい上品な人柄の中に確固たるアーティスト性をもった人という印象をもった。受け答えも思慮深く、母・ヨーコへの愛、アーティスト・ヨーコへの敬意を深く感じさせる発言が多いのが印象的であった。インタビュー中、なにかを説明したくなったのか。急にホワイトボードに絵をかきだして止まらなくなってしまったという場面もあり、血は譲れないと感心して、その様子に見入っていたら思いのほか時間を要してしまい、取材時間をずいぶんオーバーしてしまった。そのときに観たプラスティック・オノ・バンドの恵比寿のリキッドルーム、国際フォーラムでの公演も素晴らしく、すべてのボーダーを超えたサウンド、ヨーコの表現力は強烈過ぎて今も、そして一生忘れることはできないだろう。

最後にまた85年のジュリアンに戻って、個人的な話を加えたい。『ヴァロッテ』がヒットしてしばらく経った後、『ロッキング・オン』にジュリアンを題材にした一本の読者投稿の原稿が掲載された。クラスメイトの父親の死というテーマをジュリアンに重ねて書かれた、『ロッキング・オン』ならではの内容であり、その著者が同年代の読者であることに驚いた。なぜかそれに感動したわたしの妹が著者のMくんに連絡を取り(当時の『ロッキング・オン』は投稿者の住所が載っていた)、それがきっかけで自分ともつながるようになり、『ロッキング・オン』同好者としての付き合いが始まった。

そのMくんとは不思議とウマが合い、一緒にミニコミを作ったり、イベントをやったりいろいろなことを手掛けたりして、今も親交がある。Mくんはレコード会社に勤務しており、仕事上比較的近い間柄でもあることから、やり取りをすることも多く、いまや40年の付き合いになる。たまにふとこの関係はジュリアンが取り持った縁であることを思い出すと妙な気持ちになる。

関連する記事

-

- 2026.03.02

ノルウェイの森とノルウェーの森|ビートルズのことを考えない日は一日もなかったVol.47

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)