編集長になってからビートルズの特集は確実に増えた

竹部:ぼくが野口さんに会ったのは「ジョン・レノン・スーパーライブ」の際に行われたアマチュア・バンドコンテストの審査員で一緒になったのが最初でした。2000年か2001年くらいだったでしょうか。確か初台のライブハウス、ドアーズだったと思います。

野口:そうでしたね。

竹部:そのときは名刺交換くらいだったんですが、しばらく時間が経ってからてりとりぃ会で再会して、付き合いが始まった。リットーミュージックから出た濱口英樹さんの著作『作詞家・阿久悠の軌跡』の編集をぼくがやったので、そのときに一緒に仕事もしました。

野口:阿久悠さんの本ではお世話になりました。

竹部:最初にお会いした『ジョン・レノン・スーパーライブ』ときの野口さんの役職っていうのは、リットーミュージックの『ギター・マガジン』の……。

野口:編集長ですね。

竹部:すでに野口さんはビートルズ・ファンとして知られていて審査委員に声がかかったということでしょうか。ぼくはオリコンのときに勝手にビートルズ担当を名乗っていたので……。

野口:ビートルズ・クラブから声をかけてもらったんです。代表の斉藤さんとは何度か仕事を通して交流があったんです。『ギター・マガジン』でビートルズ特集をやるときは、相談をすることもありましたし、写真を借りに事務所に行ったこともありますから、その流れで声がかかったんじゃないかなと思います。

竹部:『ギター・マガジン』編集長何年目ぐらいだったんですか。

野口:編集長になったのが98年でしたから、2~3年目でした。

竹部:野口さんが編集長になってからビートルズの特集が増えたっていうことですか。

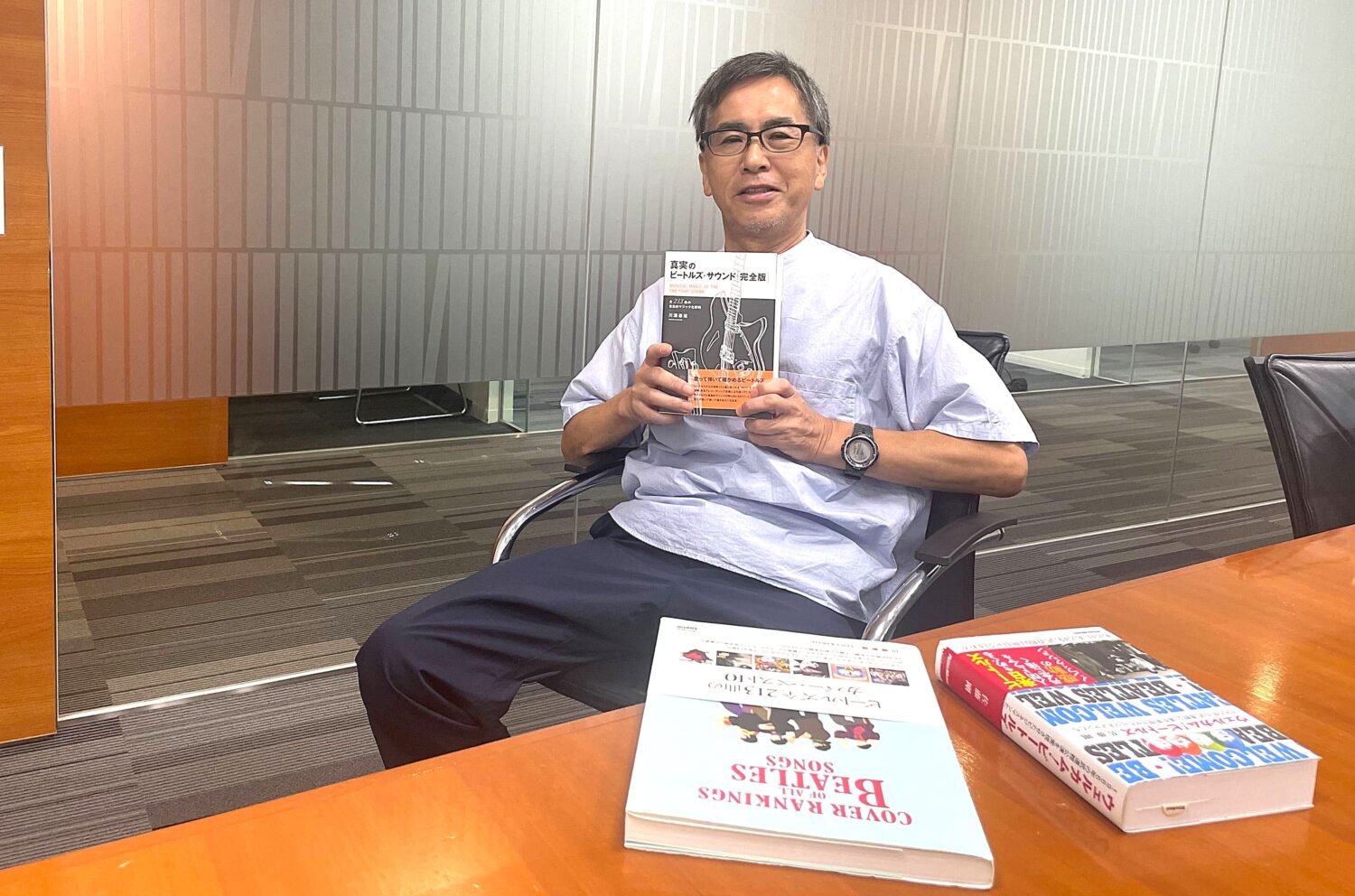

野口:その前からやっていましたけど、ぼくが編集長になってから確実に増えたと思いますよ。まず95年に『アンソロジー』が出たじゃないですか。あのときに出た翻訳版はリットーからだったんです。あの本にはぼくは関わってないんですが、あのあたりから『ギター・マガジン』でビートルズを扱うことが増えました。

竹部:あの分厚い本、予約して買いましたよ。

野口:結構売れたんですよ。10万以上は売れたんじゃないかな。

竹部:それはすごい。あの本、高価でしたし、判型も大きかったし豪華仕様だったし。

野口:タワレコの渋谷で叶姉妹に来てもらってイベントやったりしました。

竹部:あのときの『アンソロジー』はCD、テレビ、本と続きましたよね。それぞれがお祭りでした。

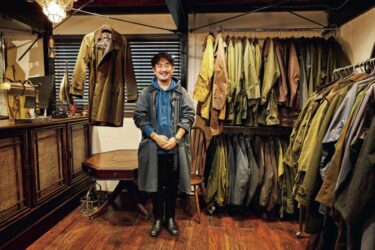

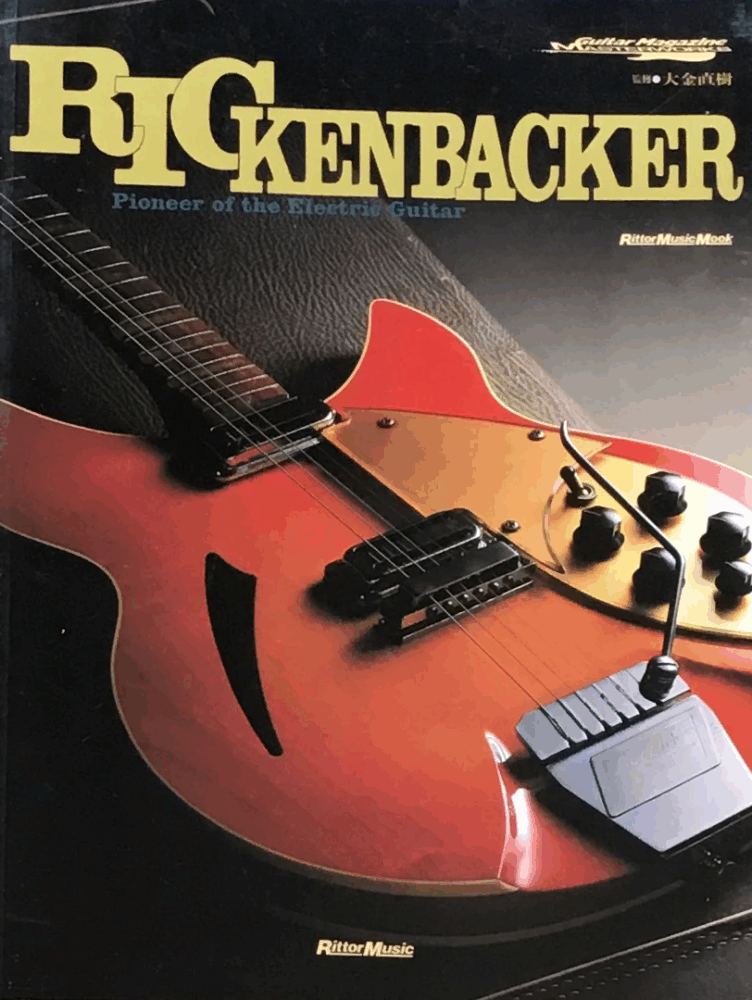

野口:『アンソロジー』でビートルズ人気が再燃しましたよね。「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」という新曲も出て。その余韻もあって『ギター・マガジン』でビートルズの記事を作りました。その前からビートルズの楽器についてのエキスパートで、withというお店をやっている大金直樹さんと知り合いだったことも大きいですね。大金さんとは95年ぐらいにリッケンバッカーの本を作ったんですよ。『RICKENBACKER』っていう1冊まるごとリッケンバッカーの本を。大金さんってご存じですか。

竹部:面識はないんですが、テレビで見たこともあります。でもその『RICKENBACKER』っていう本は知りませんでした。

野口:『RICKENBACKER』は社内で頓挫しそうだったのを自分が担当して、「大金さんの監修で作らせてくれ」と言って形にしたんですよ。大金さんはリッケンバッカーのメンテに関しては第一人者というか、大金さんしかいないと言っていいくらいの人なので。結局、最初から全部作り直しました。アメリカのサンタアナにあるリッケンバッカー本社に行って、工場の取材や社長、職人にもインタビューして、そこにあった貴重な楽器を片っ端から撮影しましたね。1週間ぐらいいたのかな。

竹部:大がかりな本だったんですね。そこでは大金さんの私物も紹介したり?

野口:個人で所有しているのもいくつかありましたけど、withのお客さん筋はそういう人たちばかりで。日本各地にいるんですが、皆さんすごいコレクターなんですよ。50年代の貴重なものを持っていたり。そういうネットワークを使って撮影をさせてもらいに行ったんです。日本全国っていうほどでもないですけど、覚えているのは、伊豆下田に住んでる人がいて。かなりのコレクターで、何本撮ったかな。

竹部:それは気になる。『RICKENBACKER』探してみます。

野口:それも当然ビートルズが発端なんですけどね。そんなのこともあって、大金さんと親しくなったので、『ギター・マガジン』でビートルズの特集を大金さんとやるようになったんです。あとは要所要所でリリースなり事件もあったので、特集をやるきっかけがありましたしね。『ビートルズ・ギア』が出たことも大きいです。

竹部:ありました。画期的な一冊。

野口:それも最初はリットーからだったんですよ。

竹部:そうでした。そのあとDU BOOKSから出ましたよね。

野口:そうです。あれは2002年だったかな。それもあって、『ギター・マガジン』でビートルズの記事が増えていったんです。

竹部:なるほど。でも、それまではビートルズの楽器や演奏に関する研究した書籍って、あまりなかったですよね。ぼくの記憶では『ビートルズ・サウンド』やチャック近藤さんの『ビートルズサウンド大研究』くらい。あとは楽譜やタブ譜。

野口:こう言ったら失礼なんですけど、昔出ていたものは間違いが多かった。

竹部:コードが合ってないことは珍しくありませんでした。

野口:そういう状況もあったから、譜面を取り上げる以上は、きちんとやらなければいけないし、正確性を重視しなければならないと思って、大金さんに監修してもらったんです。大金さんは楽器はもちろん、奏法にも詳しくて、ここのコードはこれだとか、指はこういう押さえ方をしているとか、なんでも知っているんですよ。たとえば、ポールのアコギはツーフィンガーで弾いているんだよとか。

竹部:いまでは普通に知られていることですが、その頃はあまり知られていなかったです。

野口:大金さんはビートルズのコピーバンドもやっているんで、メンバーの奏法を知っているわけですよ。この曲はこの楽器で弾かなきゃダメだし、この弦を使って、こういう奏法で弾かなければビートルズにはならないということが全部頭に叩き込まれているわけです。それを聞いて、なるほどと思って。

竹部:弦まで。それは強力ですね。

野口:たとえば「アイ・フィール・ファイン」では、実際にギブソンのJ-160Eを出してきて、アンプ通して弾くと本当にレコードのような音になるんです。そういう例をいろんな曲で見せてくれるんですね。勉強になりました。それを採譜と分析の安東滋さんっていうライターさんに伝えて、ビートルズの音に近づけることを念頭に置いてやっていました。

竹部:記憶をたどると、表紙、中面の写真にもこだわられていて、珍しい写真を使っていたと思うんですけど。

野口:大金さんとよく二人で通信社に行って探しましたね。珍しい写真を。当時はまだネットで検索できなかったので、通信社まで足を運んで中古レコード屋でレコードを漁るように大量のポジから貴重な写真を探していました(笑)。

竹部:だからなんですね。表紙のインパクトがありました。評判もよかったのではないですか。読者の反応も細かそうですが。

野口:当時はハガキでしたけど、読者からたくさんの反応が来ました。初めて知ったとか、ビートルズがこんなギターを使っていたとは知らなかったとか。

竹部:当然数字もよかったと。

野口:ビートルズ特集は例外なく売れました。売れなかった特集はなかったと思います。力入れて作ったし、数字も良かったので、楽しかったなっていう思い出ですね。

竹部:それまでそういう切り口が、なかったんですよね。『ギター・マガジン』ではどのくらいビートルズ特集をやったんですか。

野口:数えたことないけど、十数回じゃないかな。よく覚えてるのは、大金さんと初めてやった大きな特集で、アルバムごとにどの曲で何の楽器を使っているか、細かく解説したんです。そこに譜面をつけて、こういうふうに弾いているみたいなことをレクチャーしたり。

竹部:読んだ記憶あります。

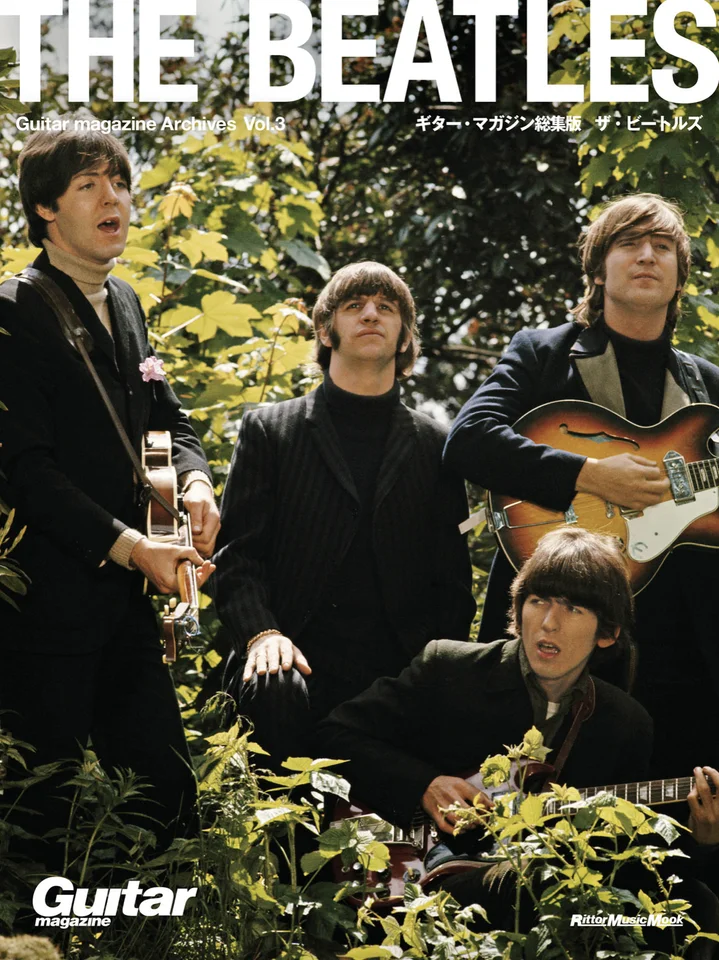

野口:その後、雑誌でやったビートルズの特集を全部まとめて『Guitar magazine Archives』というタイトルで本を出していますね。

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)