もはや、プライバシーを確保することはできないのか?

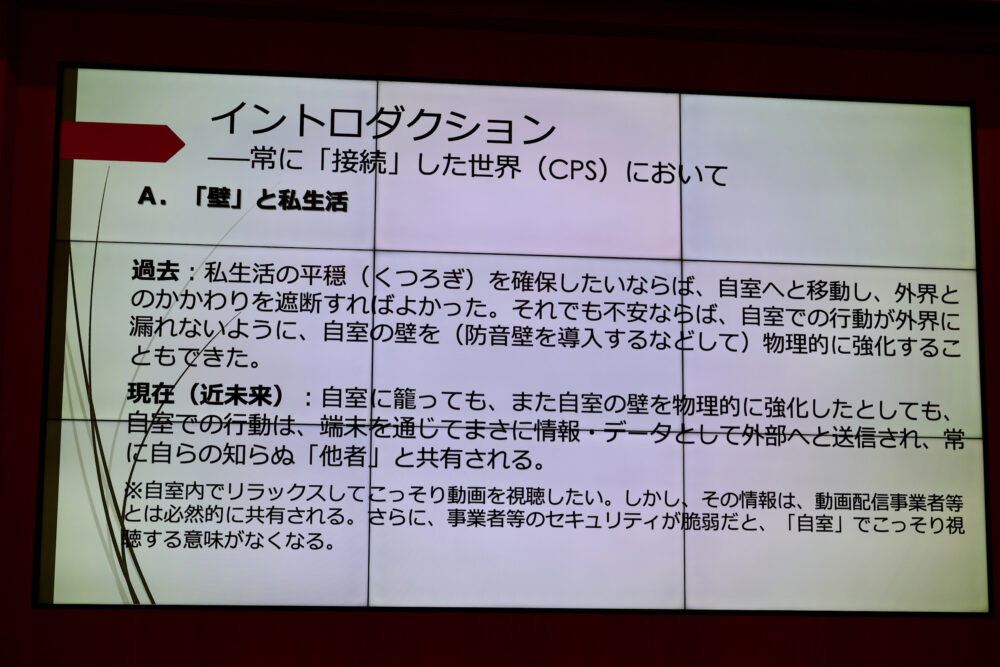

その昔、我々は自室に移動して外界とのかかわりを遮断すれば、プライバシーを確保することができた。

しかし、今や、自宅内でリラックスして動画を試聴していても、ウェブサイトを閲覧していても、我々の行動は世界中の企業に追跡され、マーケティングの『材料』にされている。閲覧した動画やウェブサイトは、クッキー、フィンガープリンティング、広告ID、ETagといった方法で追跡され、FacebookやGoogleや、その他多くの広告代理店が、あなたの行動を分析し、値札を付け販売している。

もはや、我々は完全なプライバシーを守ることはできないのだろうか?

それが、このシンポジウムを主催した慶應義塾大学大学院法務研究科 山本龍彦教授の問いかけである。

ノイエンシュヴァンダー氏が語る、アップルのスタンス

まず、ノイエンシュヴァンダー氏は、アップルが以前から取り組んでいるプライバシーを守る仕組みについて解説した。ThunderVoltでも何度もお伝えしているが、アップルではプライバシーを『基本的人権』と定義しており、サービス向上に取り組みつつも、不要なデータを取得しないようにOSレベルでさまざまな処置を施している。そのプライバシーに関する4原則が以下。

1. データ収集の最小化

2. デバイス上のインテリジェンス

3. 透明性とコントロール

4. セキュリティ

『デバイス収集の最小化』とは、アプリが余計なデータを取得せず、サービスを提供するために最小限のデータだけを取得する設計のこと。マーケティングがビジネスの会社は可能な限り多くのデータを根こそぎ取得しようとするが、アップルはiPhoneなどハードを販売して収益を挙げる会社なので、個人情報をお金に換金する必要がない。たとえば、アップルMapsで道案内する時も、中間部分と最初の部分、最後到着する直前の部分の位置情報は分割して、それぞれ送信して扱われる仕組みになっている。

『デバイス上のインテリジェンス』とは、可能な限り個人情報をユーザーの端末から出さずに処理する方法論。ローカルで処理すれば、(アップルを含めた)他社が手に入れることもできない。

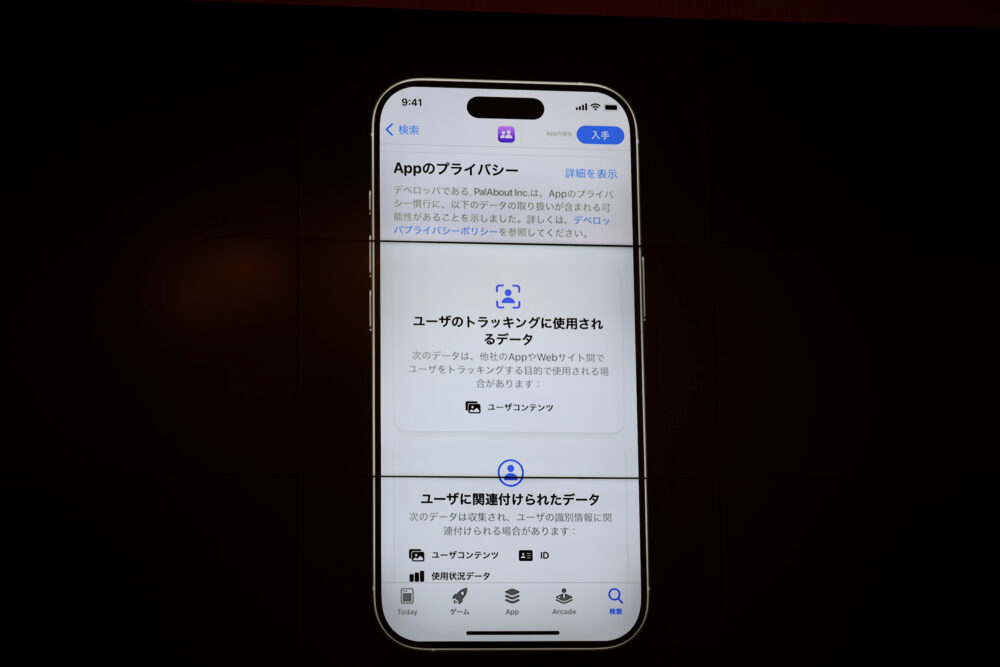

『透明性とコントロール』は、どのデータを取得するかということがユーザーに明示的に説明され、ユーザーが、そのデータの取得をオフにできる仕組み。iPhoneの場合、最初にアプリを入れた場合に、どの情報を取得するかは明示され、いつでもオフにしたりできるようになっている。

最後に、『セキュリティ』とはプライバシーを安全に保つ仕組みだ。アップルは強固なセキュリティをプライバシーの基盤と位置づけており、データは転送時や保存時に暗号化されている。iMessageは2011年(iPhone 4Sの時代だ)以来エンドツーエンドの暗号化を採用。パスコードを暗号鍵に用いることで、アップル自身もユーザーデータを解読できない仕組みになっている。

アップルがプライバシーを保つための仕組みは、アプリ開発者どころか、『アップル自身さえもユーザーデータを参照できない』ように徹底されているところが特徴的。徹底できるのは、アップルがプライバシーを販売する(マーケティングデータを使う)ことで、収益を得ないビジネスだから。そこが、GoogleやMeta、Amazonなどのビッグテックとまったく違うところ。アップルはプライバシーデータを必要としておらず、むしろプライバシーを守ることを特徴としてアピールしているのだ。

そのことはAI時代になっても変わらない。

Apple Intelligenceは学習モデルをiPhoneやMacなどデバイス内に持っており、基本的には端末内部でデータ処理を行う。デバイス性能を超える処理はクラウドに委託されるが、データは保存されず、アップル自身もアクセス不可、クラウドでもデバイス内部と同等のプライバシーを保障している。

アップルは、プライバシーの問題を、単なる法令遵守ではなく『設計思想』として組み込んでおり、第三者が検証可能な透明性を担保することでエコシステム全体の健全性を維持している。哲学的視点からも、『人間の主体性を支える技術デザイン』が不可欠だと、ノイエンシュヴァンダー氏は強調した。

デジタル空間におけるプライバシーの状況

他の3人の登壇者からも簡単な講演があった。

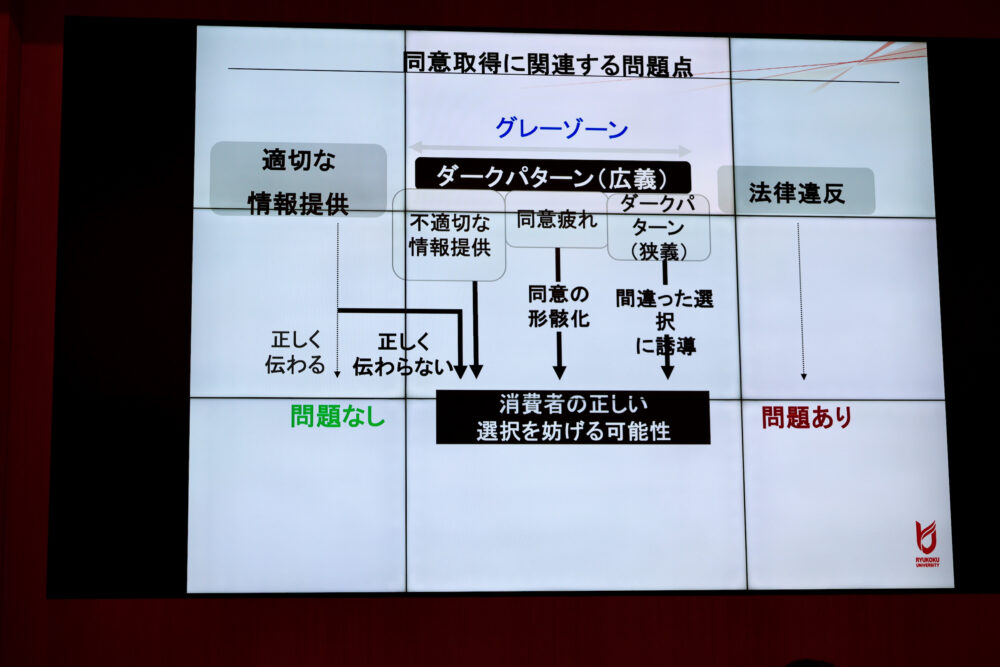

龍谷大学法学部のカライスコス・アントニオス教授は、同意書取得に関する問題点を語った。

同意しないと先に進めない、機能を使えない……というようなインターフェイスでは、ユーザーは考えることなく同意してしまう。こういった半強制的に同意させるようなインターフェイスをアントニオス教授は『ダークパターン』と呼んだ。

アップルのプライバシーデータの表示は、透明性を高めており、同意を有効化する好事例と評価。クッキーバナーや誤認誘導UIを排除する認定制度を構築したりしている『ダークパターン対策協会』の活動を紹介した。

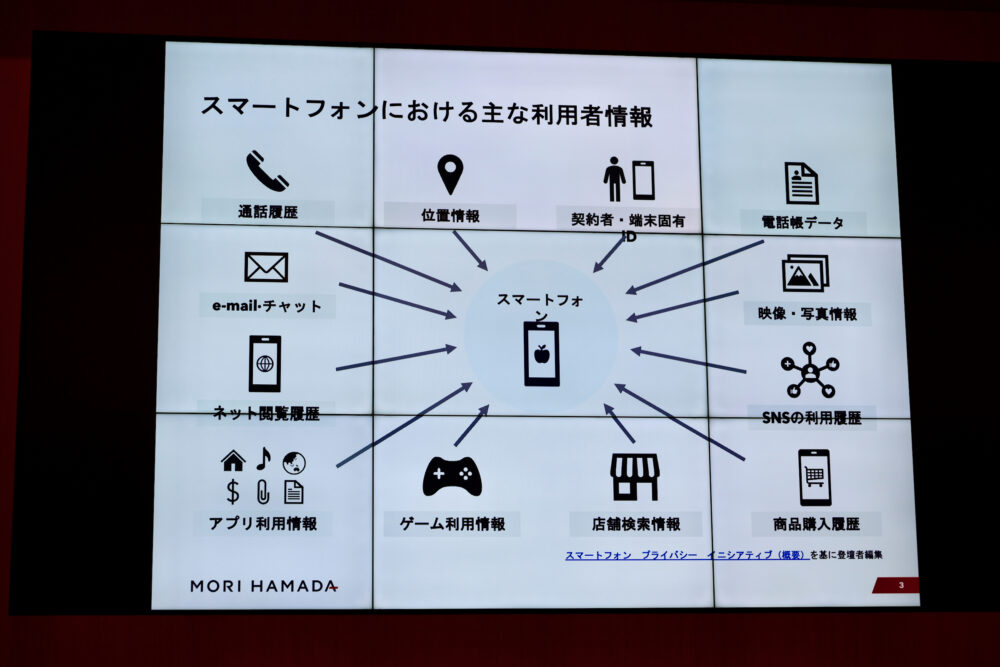

森・濱田松本法律事務所の呂佳叡弁護士は、『スマートフォンプライバシーセキュリティイニシアティブ(SPSI)』の改定に関与。アップルの事例を参考に、『センシティブ情報取得時の本人同意の明確化』『プロファイリングによるセンシティブ情報生成の禁止』『クロスサイトトラッキングの同意取得義務化』などを盛り込んだという。

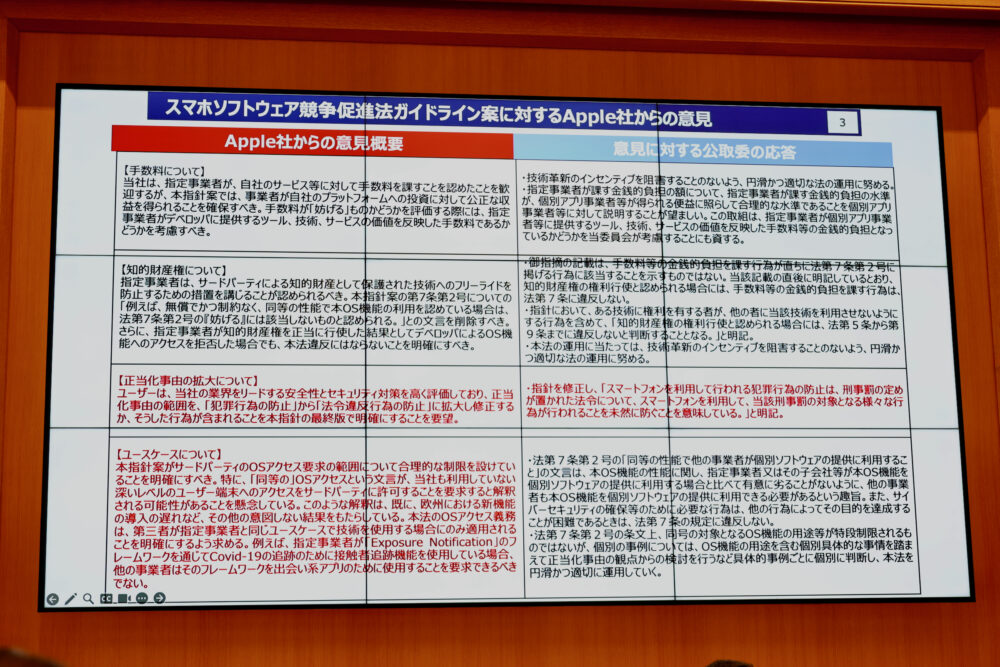

名古屋大学大学院法学研究科の林秀弥教授は、 新たに制定される『スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)』を踏まえ、競争法とプライバシーの関係を論じた。

アップルがセキュリティ規約厳格に運用しているのに、サードパーティにも『同等アクセス』を義務付けると、逆にその範囲内で可能な限りの情報取得が行われ、逆にユーザー保護が損なわれるだろうと指摘。従来の競争法は価格支配に焦点を当てていたが、今後は『プライバシー侵害』も市場支配力の一形態として捉えるべきと提言。アップルのApp Store審査・課金システムは批判もあるが、ユーザー保護に資する多層防御の側面があると評価した。

また、スマホ新法の運用において、アップルから提出された意見に対し、公取委の返答は論旨をぼかしており、不誠実なものだと批判した。

「我々は諦めていない」と、アップルのノイエンシュヴァンダー氏

最後のパネルディスカッションでは、プライバシーをめぐる根源的な問いである『個人が情報利用をコントロールできるのか、あるいは諦めるべきなのか』が議論の中心となった。モデレーターを務めた山本教授は、「現代のデジタル空間では個人の主体性が希薄化しており、通知と同意の仕組みは機能不全に陥っている」と問題提起した。本人が自ら全てをコントロールすることは事実上不可能であり、制度やデザインによってどこまで補完できるかが焦点であると述べた。

これに応じたのがアップルのノイエンシュヴァンダー氏である。同氏は「我々は諦めていない」と強調。App Storeに導入したプライバシー表示ラベルやアプリ追跡透明性(ATT)の事例を挙げた。利用者がデータ利用を直感的に理解し、選択できる仕組みを設計することが企業の責務であり、個人に過度な負担を押し付けてはならないと主張。プライバシーは基本的人権であり、その保障を技術デザインに埋め込むことがアップルの哲学だと強調した。

アントニオス教授は、同意の形骸化が進んでいる現状を認めつつも、「同意そのものを不要とすることは消費者法の観点から認められない」と指摘した。重要なのは同意を実効性あるものにする仕組みであり、UI改善やAIによる支援が鍵になると論じた。

呂佳叡氏はスマートフォンプライバシーセキュリティイニシアティブ(SPSI)の改定において、センシティブ情報取得時の本人同意や、プロファイリングによるセンシティブ情報生成の禁止、クロスサイトトラッキングへの制約などを盛り込んだと説明した。

さらに林教授は、競争法の観点からプライバシーを論じた。従来の競争法は価格支配力に焦点を当てていたが、今日では過剰なデータ収集や不十分な保護もまた消費者利益を害する市場支配の一形態であると指摘した。

議論全体を通じて、現在の同意モデルの限界を認識しながらも、デザイン・法制度・競争政策を通じて個人の主体性をいかに補完するかが共通のテーマとなった。ノイエンシュヴァンダー氏が示した「諦めない」という姿勢と、学術・行政側の現実的な制度設計論が交錯し、プライバシーを人権として保障するための多面的アプローチの必要性が改めて浮き彫りになったと言える。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.10.27

世田谷の公立小学校に見る、GIGAスクール第2期

-

- 2025.10.27

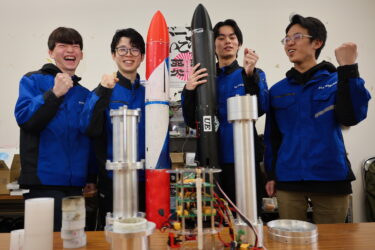

アップルのCMに登場した室蘭工業大学SARDの部活ロケット開発を見に行った

-

- 2025.10.27

「なぜ小学校にはiPadがお勧めなのか?」いなべ市の先進的ICT教育とその秘密

-

- 2025.10.27

amity_sensei、母校に錦。京都市立美術工芸高等学校で講義

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)