2008年、リヴァプールで観た感動のポール公演

竹部:最初に藤本さんにお会いしたのは僕がオリコン時代のことでした。業界誌のクラシック特集の取材で、当時『CDジャーナル』でクラシック担当だった藤本さんに話を聞くと言うものだったんですが、覚えていますか。そのときビートルズの話は一切しなかったんですよ。

藤本:よく覚えてないけど、たしかにそんな取材ありましたね。いつですか。2000年くらい? 言われてみれば、『オリジナル・コンフィデンス』に載ったことがあったような気もします。「今年のクラシック界の展望は?」というのを訊かれたけど、適当なことしか言ってなかったですよね(笑)。すっかり忘れていました。

竹部:そのあと、ビートルズ関係の試聴会で顔を合わせるようになるんです。僕も勝手にオリコンのビートルズ担当名乗っていたので(笑)。あの頃、ビートルズ関連の再発が出ると必ず試聴会があって。覚えているのはジョージの『リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』の再発盤のとき。地味な盤だからなのか、あまり人がいなくて、でも藤本さんはいて(笑)。その頃から話をするようになっていったんだと思います。

藤本:竹部さんもジョージの試聴会にいましたか(笑)。偶然ゆりかもめの中で会ったこともありましたよね。

竹部:ありました!ちょうど、僕がスティングの取材でフジテレビに行く途中。よく覚えていますね(笑)。同時期に『ジョン・レノン・スーパーライブ』の武道館でもお会いしています。

藤本:『ジョン・レノン・スーパーライブ』は武道館で2回観ていますね。あるとき、ヨーコがステージから「そこにジョンがいる!」といって急に交信し始めてしまったことがありました(笑)。あぶない、あぶない……と思って(笑)観ていました。そのあと、DJにも誘われていますよね。恵比寿のブリティッシュパブでやっていた。

竹部:やっていました。週一で。あの会を通してさらに仲良くなっていったんだと思います。あるとき、DJ仲間の一人が亡くなった際の追悼会で、藤本さんがウイングスの「君のいないノート」をかけたのが印象に残っています。その少し前、一緒にポールのライブをリヴァプールまで観に行きましたよね。どちらも2008年の出来事です。

藤本:竹部さんの知り合いがチケット2枚余っているというので、わたしに声をかけてもらって、イラストレーターの牧野良幸さんを誘って行ったんですよ。有休を使ってすべて自腹で行ったので、「牧野さんとF親方の旅行記」のような特集をCDジャーナルで組んで、強引に体裁を作った(笑)。

竹部:あの特集は傑作でしたよね。珍道中だったそうで(笑)。

藤本:宿泊先のホテルのスタッフの対応が悪くて、本当にひどい目にあった。行くのを決めたのが遅かったのもあって、駅からタクシーかバスでしか行けないホテルしか取れなかったんです。そこの女性スタッフが私たちだけに意地悪で、タクシーを頼んでもスルーされて、ほかの客が頼んだタクシーは来るみたいな。ポールのライブのあとも、会場からのバスがなくなって途方に暮れてしまって、あたりは真っ暗闇のなか、なんとかなるかなと思っていながら歩いていたら、たまたまタクシーをつかまえることができて、乗ったらすぐそこにホテルがあったという。今となってはいい思い出です。

竹部:プライベートであり仕事でもありという感じだったんですね。

藤本:夜中の2時か2時半にホテルに戻って、休む暇もなく、興奮冷めないなかでそのまま原稿を書いて、”世界最速ライブレポ”として翌朝にCDジャーナルのウェブに載ったんです。

https://www.cdjournal.com/main/cdjpush/paul-mccartney/2000000384

竹部:僕はホテルのバーで、たまたま出くわした知り合いと飲んでました(笑)。

藤本:それにしてもあのライブは本当によかったですよね。1曲目が「ヒッピー・ヒッピー・シェイク」で、今までやったことのなかった「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」、そして新曲の「イン・リヴァプール」。そんな選曲のライブはないですからね。本当に「ヒッピー・ヒッピー・シェイク」にはびっくりしました。さすが地元・リヴァプールって思いましたよ。

竹部:本当に素晴らしいレアなライブでした。ライブの前後にはビートルズ観光もされたんですよね。

藤本:88年以来二度目のリヴァプールだったので、久しぶりに名所めぐりをして、ロンドンでもいろいろ巡りました。このとき初めてジョージの邸宅があるヘンリー・オン・テムズまで足を延ばしました。竹部さんのおかげですよ。

竹部:今はビートルズ観光のツアーコンダクターもやられていますよね。

藤本:井上ジェイさんの仕切りでお世話になっているもので、いい体験をさせてもらっています。そもそもあれは、わたしが名古屋でやっているビートルズ講座の参加者から「冥途の土産にビートルズゆかりの地に連れて行ってほしい」と言われたことから始まったもので、やるたびに参加者が増えていったという。そういえば、そのジェイさんを紹介してくれたのは竹部さんですよ。なにかの冊子の企画で、ジェイさんと対談をやったんでんですが、その仕切りが竹部さんでした。それがジェイさんとの初対面。クラブミュージックのフリーペーパーかなにかの冊子で。

竹部:全然覚えてないです(笑)。そんなことあったんですね。今まで行ったビートルズ名所の中で印象的な場所はどこでしょうか。

藤本:リヴァプールのカスバクラブはよかったですね。なにかしら補修はされているとは思うけど、あの場所は当時のまま残っているというのは感動でした。ジョンとポールの生家にも二度入ることができたのもうれしかったし、ロンドンではアップルビルの3階まではいることができました。コロナ禍は何年か行けていませんでしたが、昨年久しぶりに行ったのが4回目で、最近に2回はハンブルクにも行けて、それも思い出深いです。ロンドンやリヴァプールの街の様子の変わりようがわかったのもおもしろかった。

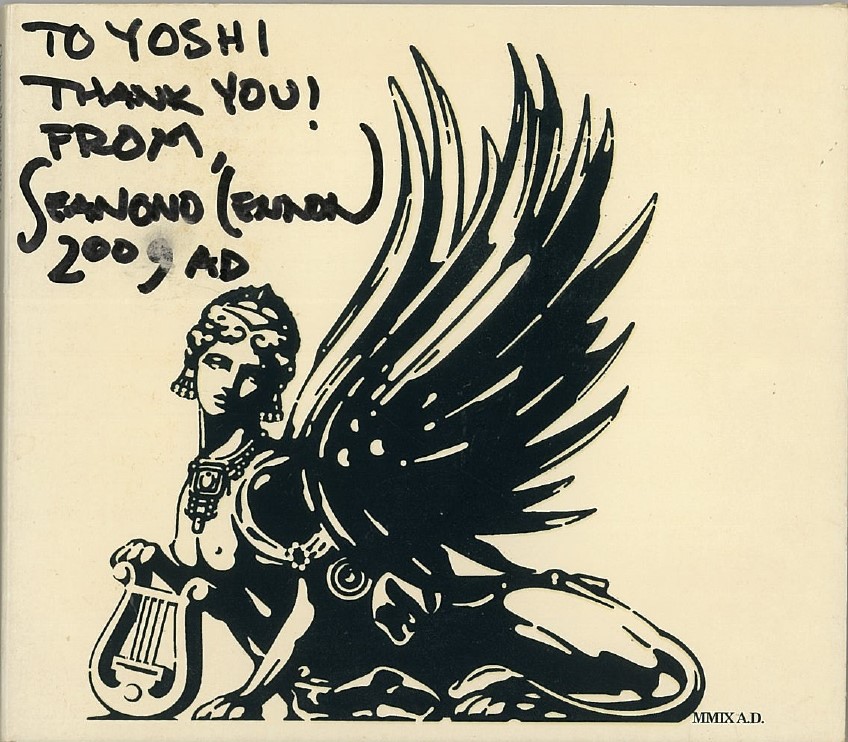

竹部:そして2009年には2人でショーン・レノンのインタビューをやったんですよね。

藤本:CDジャーナル用でしたね。そのとき、私が質問したことに対して、ショーンがホワイトボードに妙な絵を描きだしたんですよ。時間が押しているのに、延々と(笑)。終わったあとに担当者が、インタビューを仕切っていた人に怒られていましたね。ショーンが、描くのに夢中になるにきまってるだろ、と。

https://www.cdjournal.com/main/cdjpush/sean-lennon/2000000443

上機嫌で元気だったヨーコさん

竹部:そうでしたっけ? 協力で『クッキーシーン』とあるから書き分けだったんですかね。当時僕は、『クッキーシーン』という雑誌をやっていたんですが、発行元がブルース・インターアクションで、同じ系列の会社のP-VINEからショーンのレーベルのキメラのCDが出ることになったのでインタビューすることになったんでしたよね。

藤本:2人でヨーコにもインタビューしましたよね。『ビトウィーン・マイ・ヘッド・アンド・ザ・スカイ』というアルバムが出たタイミングで。

竹部:ホテルオークラで。あの時が初めてのヨーコさんですか?

藤本:その前に一度、松村雄策さんの代役だったんですが、『マインド・ゲームス』のCDのブックレット用にやりました。でもそのときは電話インタビューだったので、対面はあれが初めてでした。

竹部:ヨーコさんは元気で機嫌がよかったですよね。

藤本:インタビュー後に、ヨーコの作品集の書籍と『無限の大宇宙』のレコードにサインをしてもらって。「サインはひとつだけ!でも特別にしてあげるわ」と言っていました(笑)。その後、「一緒に写真を撮りましょう」と言われて3人で記念撮影したんですよね。あの時すごく覚えているのは、胸が大きく開いた黒い服を着ていて、ここに注目しなさいみたいな圧がすごかった(笑)。でも、話をするとおしとやかなおばあちゃんって印象でした。内面が強い人で、言っていることはさすがに鋭くて。とてもいいインタビューでしたね。

竹部:僕はその次の日にもヨーコさんにインタビューしているんですよ。それは『クッキーシーン』用で伊藤英嗣さんと一緒に。でもそのときはヨーコさん、あまり元気がなかったんですよ。前日はレコードをもっていかなかったので、今度はサインをと思って『ダブル・ファンタジー』を持参したんですが、言い出せる雰囲気ではなかった。そのあたりで、銀座のアップルでショーンのイベントの司会をやったこともありましたよね。平日の昼間だったような。でも人がたくさんで。全然覚えていないんですが。

藤本:キメラミュージックのプレゼンテーションのようなイベントだったと思います。事前にスタッフから「ヨーコさんが来るから」って聞いて、「うわっ!」と思っていたら、本当に乱入してきて、いきなり「一緒に踊りましょう」と言ってお客さんに踊らせて(笑)。会場がカオスになったのをすごく覚えています。

ビートルズで食べていくと決めていた

竹部:そんなこともありましたね。コーネリアスが参加したプラスティック・オノ・バンドのライブも強烈でしたね。そのあとビートルズの再発が大盛り上がりした頃、僕が編集していたウェブサイト「MUSICHSELF」でもビートルズの記事で協力してもらいました。

藤本:わたしは2011年にCDジャーナルを辞めて、デジタル系の会社に移って3年間ぐらい働いて、そこを2015年に辞めてからフリーになったんです。

竹部:その頃は今ほどビートルズ研究家として知られてはいなかったと思うんですが、一気に名前が知られていきますよね。手掛けた書籍の数もものすごいし、イベント、ラジオやテレビにも進出していきます。今はとにかく、ビートルズといえば藤本さんという状況で、先生という扱いですが、それがこのあたりから始まるんですよね。

藤本:「先生」もそうですが、「大先生」や「教授」は勘弁してほしい(笑)。今も自分が有名かどうかはわからないですけど、フリーになってから仕事の依頼が増えていったことは確かですね。ポールが言っていたじゃないですか。自分たちは変わっていないけど周りが変わっていったと。あとは、継続は力なり。本当に好きなことをやっているだけ。目の前のことを一生懸命やっているだけなんですよ。

竹部:著作『気がつけばビートルズ』には、学生の頃にビートルズで食べていくと決めていたと書かれていましたが。

藤本:それは本当ですね(笑)。大谷翔平選手が高1のときに書いた「夢ノート」みたいなものですが、運がよかったんだと思います。

竹部:世界中を見渡してもビートルズだけで食べているのは藤本さんしかいないという話ですが(笑)。

藤本:ビートルズとは何? という質問の答えとして、知り合いから「飯のタネ」がいいんじゃないかと言われて(笑)、それからはそう答えていますよ。

竹部:ぼくがファミマ・ドットコムの仕事を始めたあたり、2012年あたりからビートルズの歴史を1年一冊にまとめた『ビートルズ・ストーリー』プロジェクトが動き出すんですよ。

藤本:第一弾は2014年暮れですもんね。でもあれは竹部さんの企画じゃないですか。シリーズにする企画も書名も竹部さん案でしたし。でも作る前にいろいろ打合せしましたよね。大阪に行ったり、最後の方には熱海まで企画会議をしに行きましたよね。

竹部:水葉亭に行きましたね。『ビートルズ・ストーリー』は81年に宝島から出た『ジョン・オノ・レノン』のイメージでB5判にして、なるべく初心者にもわかりやすい内容というコンセプトで作り出したんですよね。でも結果的にはマニアックになりました。

藤本:わたしの今があるのは『ビートルズ・ストーリー』のおかげでもありますよ。あの時期に『ビートルズ・ストーリー』ができたのはよかったし。全方位に細かいけど、評論然としていないから、かなり多くの人に届いて、評判もよかったし。写真もゲッティから貴重なものを借りられたし。

竹部:途中で版元が変わるというアクシデントもありましたが、それを乗り越えて62年から75年まで完走しました。

藤本:まわりから80年を作ってくれという声が大きいので、また一緒にやりましょうよ。

竹部:ぜひやりましょう!あと、このDig-it主催でビートルズのイベントとかどうですかね。

藤本:ぜひ! 竹部さんのおかげで石坂敬一さんの自伝を作ることができたり、あの本でコネクションが生まれていきました。いろいろなところから声がかかるようになって、それに応えているうちに今に至るという感じです。プロジェクトの大小にはこだわらず、仕事は選ばず、とにかく相手の話を聞いて、とりあえずやってみるというスタンス。お金最優先にはしていないし、それで有名になろうという気持ちも一切ないんです。

竹部:石坂敬一さんの本『我がロック革命』を作ったとき、内田裕也さんに説教食らいましたよね。内田裕也さんにあいさつをするやいなや、「今日はすごくいいことがあった」と始まって、「フラワー・トラベリン・バンドの『SATORI』をあるアーティストがカヴァーしたというニュースが届いたんだけど、誰だと思う?」って質問されたんですよ。そこで……。

藤本:フラワー・トラベリン・バンドのプロデューサーは誰か、と勘違いしたんですよ。石坂さんにまつわる話を伺うことになっていたので、思いっきり早合点して「あれは、裕也さんがプロデューサーなのに、実際は石坂さんだったのかな?」と思って「石坂さんですか?」とお伝えしたら、「おめえ、俺の話を全然聞いてないな!」といきなり怒鳴られたという。録音の準備に意識が集中していたのもあって、「ああ、しまった…石坂さんの話をちゃんと聞けますように」と即座に思いました。

ビートルズのこと、ちゃんとわかってるのかい?

竹部:でも、石坂さんとの思い出を2時間も話してもらったんですよね。完成前に石坂さんが亡くなってしまったこともあり、『我がロック革命』はとても印象深い仕事でした。ところで、書籍企画はどのように実現していくんですか。ケースバイケースですか。

藤本:あまり自分から企画を出すことは少なくて、企画を相談されてそれを形にするために一生懸命やるということが多いですね。本来なるべく楽をして猫と遊んで暮らしたいと思っているので、頼まれごとだけで精一杯といいますか。でも、一緒にやれる編集者がまわりにいるのがありがたいですね。だから、企画がまとまりやすい。自分自身も編集もできてライティングもできるからそこは強みですよね。

竹部:それにしてもネタが尽きない。

藤本:多いときは一年に8冊作っていましたからね。なるべく今まで出ていないものを作りたいという気持ちはありますよね。でもネタは限られているので、今まで出ていたものでもそれ以上のもの、そこにプラスアルファしたものを、という考えは最低限あります。

竹部:また、ビートルズは毎年のようにニュースがありますよね。ここ10年でもポールの来日、『エイト・デイズ・ア・ウィーク』を筆頭に数々の映画が公開、3年前は『ゲット・バック』の配信で、去年は「ナウ・アンド・ゼン」。

藤本:ビートルズが現役バンドのように存在しているのは大きいですね。「ナウ・アンド・ゼン」はここまで盛り上がるとは正直思っていませんでした。『アンソロジー』ほどではないと思っていたけど、”最後の新曲”というのが効いたんですかね。あとは、AIを使ったという点。世の中が行きたい方にビートルズが導いていくみたいな見え方が大きかったかなと。ポールにとっては、自分の目の黒いうちに落とし前をつけておきたいという気持ちがあったんでしょう。「ナウ・アンド・ゼン」は自分の意志でリリースするビートルズ最後の作品で、これ以降は、自分は関与していないということなんだと思います。

竹部:映画公開のたびに字幕監修を手掛け、それに絡んだトークショーがあって、ラジオやテレビ出演もありますよね。

藤本:最初は渋谷のアップリンクで定期的にトークショーをやっていて、そのあとに中日文化センターの講座をやらせてもらったのが大きいですね。話す機会が増えたことで、自然と「しゃべりの技術」があがって、書くことが早くなった。わかりやすく伝えようという気持ちが働いているんでしょうね。トークショーはほぼアドリブで、その場で対応しているので、そういう意味では前よりも頭がよくなっているんじゃないですかね(笑)。

竹部:昨年末は『世界一受けたい授業』、今年は『水曜のダウンタウン』に出られていましたし、NHK『映像の世紀バタフライエフェクト』も監修されていましたよね。

藤本:普段テレビは相撲とオオタニさんぐらいしか観ないので、話が来たから応えるという流れですね。

竹部:どれも興味深く拝見しました。あと、ビートルズのディレクターだった高島弘之さんをはじめ、ビートルズ関連の伝説の人と仕事をされていますね。

藤本:そういう方々と会っても気後れしないんですよ。自分が偉そうになれないしならないのと同じで、相手に対しても大物だからという気持ちで接しないというか。そこは、ジョンとヨーコじゃないけど、同じ人間という考えなんですよね。もちろん、湯川れい子さんに「藤本さんがいるから大船に乗った気で話せるわ」と言われたり、高島さんに「藤本さんは誰にも平等だ」と言われたりというのは、とてもありがたくうれしいことですけど。

竹部:そんな藤本さんですが、今年の予定はいかがでしょうか。3月にはインドに行かれるらしいですね。

藤本:ビートルズとインドの関係を描いた映画『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』がきっかけなんです。あれを観たジェイさんが、今までインドには何度も行っているのに、リシケシュには一度も行ったことがなくて、どうしても行きたくなったと。それで企画されたツアーなんですよ。自分もいつか行けたらいいなと思っていたので、いい機会だと思っています。6月にはまたヨーロッパツアーを予定しています。このツアーに行って人生が変わったという人がすごく多くて、人の役に立てたという意味ではやってよかったと思いますね。人に喜んでもらえると自分もうれしいですからね。

竹部:気を付けて行ってきてください。

藤本:去年は2冊しか出せなかったので、その反動か、いまは7冊抱えていて、大変なんですが、直近では『ビートルズ216曲ガイド』が出ます。過去に2度改訂しているんですが、それも在庫切れになったというので、3度目の改訂で、計4冊目になります。だったら今回は213曲ではなく「ナウ・アンド・ゼン」「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」を加えた『ビートルズ216曲ガイド』という打ち出しにしました。「ナウ・アンド・ゼン」はヴァーチャルなビートルズだと思っているけど、ポールが最後の新曲だというならその通りだと考えて、ビートルズの公式楽曲数は216ということにしました。あと今年は、また映画も何本か公開されそうなんで、その仕事もやると思います。ここのところ、関わった映画が公開されるとトークショーをやって、地方まで行くことも増えています。どのくらいの人が来るのかなと思うけど、たとえば広島などは、夜の遅い時間にもかかわらず盛況だったりするんですよ。地方の小さな映画館、昭和からあるような映画館に行くのも楽しみになっています。今年も相変わらずビートルズの一年になりそうです。

竹部:最後に、このウェブサイトは「Dig-it」って名前なんですけど、「Dig-it」といえばビートルズですよね。ビートルズとは全く関係なく命名されたらしいのですが。藤本さんは、「Dig It」という曲に4人はどういうメッセージを託したと思いますか。

藤本:ジョンが主導で、ゲット・バック・セッションでアドリブでやった「Can You Dig It?」が元歌ですが、一言でいえば、「ビートルズのこと、ちゃんとわかってるのかい?」という問いかけなんじゃないかなと。

竹部:それはおもしろい解釈ですね!

藤本:ほじくればほじくるほど面白いのがビートルズ。そして、まったく権威的じゃないのもビートルズ。「ビートルズ的なるもの」を探っていくと「ディグ・イット」や「ユー・ノウ・マイ・ネーム」に行きつくという、そんな道のりが個人的にはあります。「ナウ・アンド・ゼン」も、ほじくりがいがあって最高です。

竹部:今日はどうもありがとうございました。ぜひまたご一緒させてください!引き続き、お付き合いのほど、よろしくお願いします。

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)