装いに取り入れやすいデニムのセットアップ

ミリタリーの世界にもデニム素材のウエアは存在する。1930年代までアメリカ陸軍で使用された雑役用のワーキングセットアップがそれだ。王道の戦闘服とはひと味違う“ミリタリーワーク”の魅力や特徴について、「ウエアハウス」の藤木さんに話を聞いた。

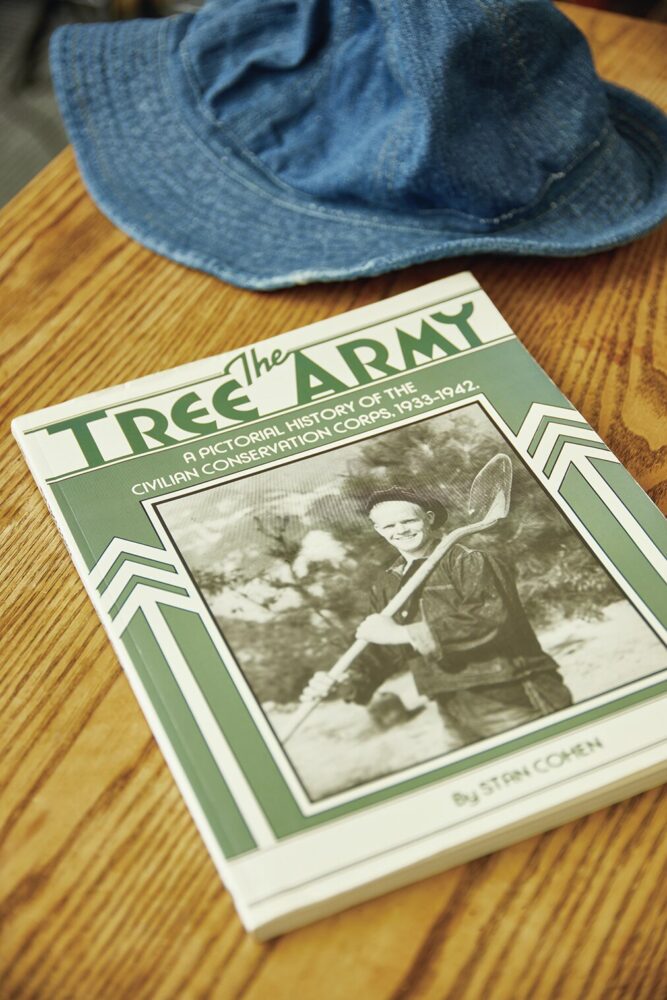

「『ウエアハウス』で復刻したプルオーバーのセットアップは、1930年代から施行されたニューディール政策の一貫であるCCC(市民保全部隊)においても着用されたモデルです。1929年の世界恐慌の影響で失業した若者のために施行されたプログラムで、当時の文献によると、彼らが道路建設や森林伐採などの肉体労働を行う際に着られていました。このプログラムは、第二次世界大戦に向けて兵士を育てるという意図もあったようです。

世界恐慌によってアメリカ自体は不況ですから作りもやや簡素。特にプルオーバーはポケットが2つ、カフスやチンストラップもなく、当時は裾を割いてコートスタイルにしたり、半袖にカットしたりして着用されていました。その後、’40年代から米軍のウエアはオリーブのヘリンボーンツイルへと移行していき、デニム素材は見られなくなるため、非常に希少な存在であると言えます。最低限のスペックを持ちながらもシンプルなデザインなので、ファッションアイテムとして日々の装いに取り入れやすい点も魅力ではないでしょうか」

また、デニムの特性である色落ちも魅力だ。特にプルオーバーは意外な理由で、ほかのアイテムよりも早く色落ちが進むのだという。

「プルオーバーは着脱がしにくく、一度着ると脱ぐのがかなり面倒。ですのでカバーオールなどと比べて色落ちさせやすいんです。これは盲点でした(笑)」

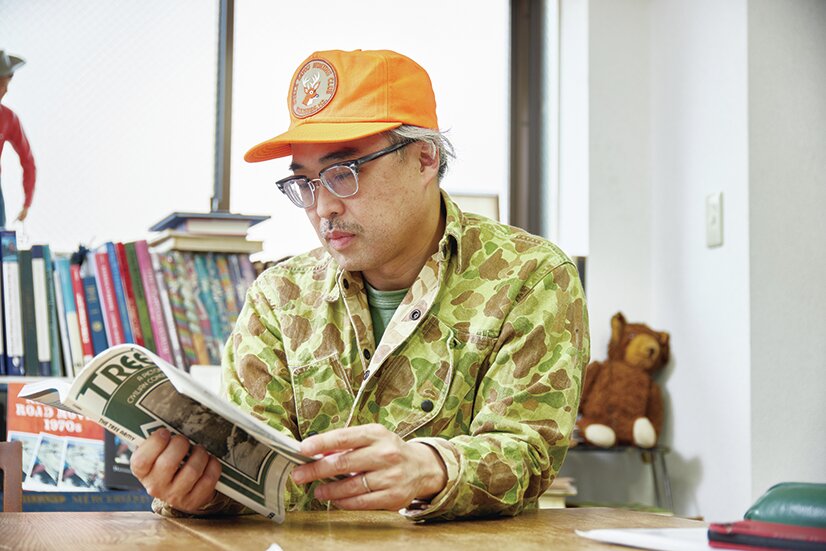

オリーブやカモフラージュ柄のジャングルファティーグジャケットやカーゴパンツのような定番のミリタリーウエアとは異なる、独自の立ち位置を築くミリタリーワーク。次頁でより詳しく紹介するが、デニムという素材の性質上、セットアップでの着用が容易である点も魅力のひとつだ。

「例えばカモ柄のセットアップとなると、いかにも戦闘服という感じで威圧感がすごいですよね(笑)。その点、デニムは気軽にセットアップでも着用できます。リジッドの状態から色落ちをしていく過程の中で、その具合によって合わせるアイテムを変えて楽しむこともできますし、着こなしの幅は無限大だと思いますね」

今季のウエアハウスのイチ押しワークミリタリー

Pullover

1930年代まで米陸軍で使用された雑役用のデニムプルオーバー。第二次世界大戦時にはオリーブのヘリンボーンツイルを使用するようになり、40年代には採用されなくなった。1929年の世界恐慌の影響もあり、ポケットは2つという簡素化されたデザインで、前開きに比べて製造が容易なプルオーバーを採用している点も時代背景が色濃く現れている。3万5200円

Trousers

こちらも1930年代まで米陸軍で採用され、上のプルオーバーとセットアップで着用可能。素材はカバーオールやオーバーオールに使用されるライトオンスデニム。第一次世界大戦以降に作られたブラウンデニムと同じく股上が深く、ワークウエアらしいややゆったりとしたシルエットが特徴。フロントはボタンフライで、背面にはシンチバックが付く。3万800円

- 1

- 2

関連する記事

-

- 2026.01.09

新潟上越にオシャレバイカーが集結 ! ウエスタンリバー周年祭でスナップ!

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)