綱島にある謎の施設『Apple YTC』

カリフォルニア・クパチーノの本社Apple Parkや、世界中に数多く存在するApple Storeについては、ThunderVoltでもしばしばその様子をお伝えしてきた。

しかし、それ以外にも、アップルには数多くの開発拠点がある。それらの拠点は次世代の製品を開発していたりするわけだから、中で何をやっているかはもちろん、存在自体が秘匿されている。アップルの社員で特に開発に関連する仕事をしている方は、家族にも自分が何をやっているかは語れないし、中には退社しても生涯有効の守秘義務契約を結んでいる人もいると伝え聞く。

神奈川県横浜市綱島にあるApple YTCもそんな施設のひとつで、我々メディアにとっても何をやっているところなのか? どんな施設なのか? まったくわからない存在だった。

実は筆者は、横浜市都筑区在住なので、この施設の近くに住んでいるのだが、何をやっている施設なのかまったく不明。4階建てのビルなのだが、2階以上は常にブラインドが降りており、エントランスの近くて写真を撮ろうものなら、警備員の方が飛んでくるという施設なのだ。

故安倍元首相肝入りの「アジア最大級の研究開発施設」

そもそも、横浜の港北エリアに長く住んでいる人なら、このあたりは元々工場がたくさんあったエリアであることをご存じだと思う。近年住宅地へと転換されており、数多くの工場が他の場所に移転している。たとえば、ららぽーと横浜があった場所はNECの工場だったし、このApple YTCや隣の商業施設がある場所はPanasonicの工場だった。

このPanasonicの跡地をスマートタウンとして再開発する計画の中で、故安倍元首相も誘致にかかわったのが、このApple YTCだった。故安倍元首相は「アジア最大級の研究開発施設」と表明したものの、その後、アップルの厳格な秘密保持の壁の向こうに消え、何をしている施設なのかは公開されていなかった。

ついに、Apple YTCの中に入れた

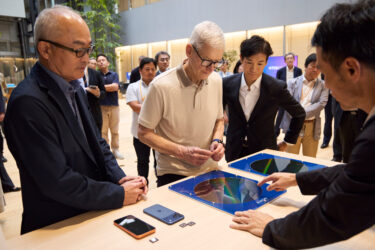

今回ティム・クックCEOの来日に伴い、前出の国内各社の重鎮が自社の製品の概略をプレゼンテーションする機会が設けられ、筆者も始めてその中に入ることができたというわけだ。

基本的にビルは、他のアップルの施設の多くと同じような素材と、デザインが踏襲されており、非常に美しかった。エントランスから続く螺旋階段もあり、そのしつらえはスペースグレーっぽい金属板の外縁と壁に、木材の階段で、手摺りはApple表参道の階段で使われているようなカーブしたガラスだった(Apple表参道の螺旋階段より、直径は大きいように思った)。そして、螺旋階段の上は少し(おそらく)南側にシフトした位置に開かれた天窓になっていた。

店舗と違い研究施設だからか、スペースグレーっぽい金属板が数多くの場所で使われており、精悍な印象。

プレゼンテーションはエントランスから2階から4階まで吹き抜けのアトリウムで行われた。このアトリウム、片側にはガラス張りのエレベーターが設けられ、天井には12個の天窓が開かれている。

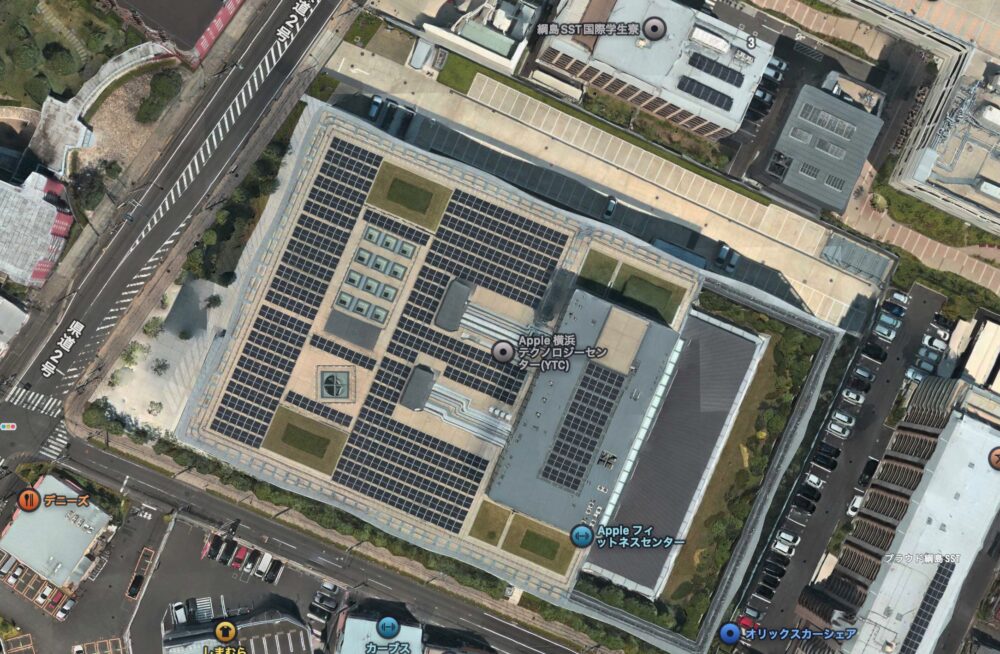

Apple Mapsで同施設を見ると、その螺旋階段の天窓と、アトリウムの天窓が見てとれる。

アトリウムには竹の鉢植え(といっても鉢は直径2m、高さ1mぐらいある)が2つ吹き抜けに伸びており、マルニ木工のHIROSHIMAのラウンジチェアが多数設置されていた。

iPhoneに使われている日本パーツが、いかに唯一無二か

今回、我々が見ることができたのは、その螺旋階段とアトリウムだけだが、資料写真が提供されApple YTCに関する説明を聞くことができた。

Apple YTCは、カメラレンズ技術を含む光学分野の研究開発の中核拠点であり、日本のサプライヤーとのR&D協業のハブなのだそうだ。

ご存じとは思うが、アップル製品には非常に数多くの日本の部品が使われている。2022年のプレスリリースでも、1000社近い会社と協力関係にあると発表されている。また、アップル製品の部品を生産するにあたり、100%再生エネルギーで生産している企業のリストなども公表されているが、ルネサスエレクトロニクス、シチズン時計、ダイキン工業、ジャパンディスプレイ、村田製作所、ニデック、日東電工、ローム……など錚々たる企業が並んでいる。

もちろんご存じのように、全体の組み立ては中国やインドで行われているし、一番大切なApple Siliconを作っているTSMCは台湾にある。しかし、日本の数多くの優秀なパーツがなければ、iPhoneは完成しないのである。

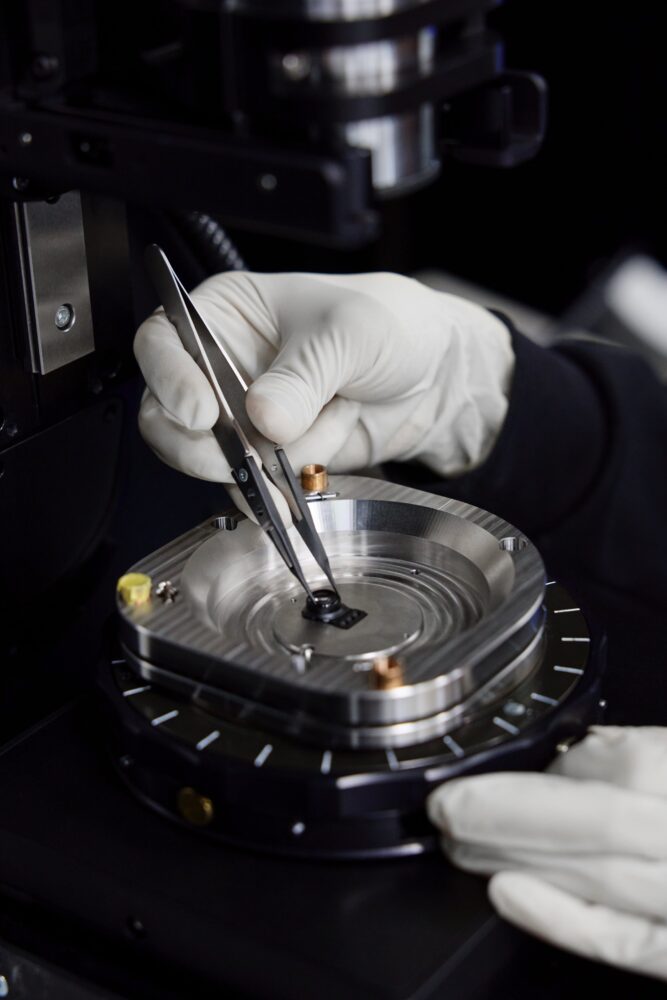

今回、説明を聞いて驚いたが、各社とも途方もなく精密で、独自性の高い、他社のマネできない技術を持ち、それらの集合体としてiPhoneはできている。

筆者もみなさんと同じように毎日iPhoneを使っているが、あんなにものすごく精密で高度な技術が詰まっているとは夢にも思わなかった。なにしろ、コンデンサーひとつとってもゴマ粒の1/10ぐらいのサイズで、オチョコのようなプラケースの中に、1000個ものコンデンサーが入っているのを見せてもらった。これらの部品が、ひとつも不良なく生産されて、ひとつも間違いなく組み込まれているからiPhoneは正常に動作しているのだ。途方もないことだ!

日本ではそれらの他国では作りようのない数々の精密で、優秀な部品が作られている。従来だと、サプライヤー各社は部品を生産するにあたり、プレゼンテーションしたり、打ち合わせをしたり、テストをしたりするのに、米国の本社に行かなければならなかった。

しかし、Apple YTCが出来てからは、Apple YTCで打ち合わせができるし、Apple YTCの設備を使ってテストをしたりもできるのだ。

特に今回、カメラを支えるサプライヤーが紹介されたが、ソニーセミコンダクタソリューションズが、たとえばiPhone 17 Proであれば3つの外側のカメラと、1つの内側のカメラのイメージセンサーを生産している。京セラはそのセンサーを載せる多層化されたセラミック基板を生産している。

AGCは美しい映像を取得するのに不可欠なiRCF(赤外線カットフィルター)を製造しており、TDKはレンズをズームさせる時にそのズーム位置を瞬時に計測するTMRセンサーを作っている。

それらの企業は、クパチーノの本社まで行かずに、Apple YTCのスタッフと協業することができるのだ。つまり、Apple YTCは、世界でも特に優れた部品を作る日本企業とApple Parkを繋ぐ欠かす事のできない大動脈、綱島にあるApple Parkとして機能しているのだ。

日本のパーツメーカーと、共にiPhoneを作るための施設

実際に筆者が見られたわけではないが、アップルから提供いただいたApple YTCの写真をご紹介しよう。

これが、先に発売されたiPhone 17 Proのカメラシステム。このカメラはApple YTCのエンジニアリングおよびR&Dチームが開発した先進技術と、日本のサプライヤーによる卓越した製造技術に支えられている。

Apple YTCには、6000平方メートル以上の最先端のラボスペースがあるのだそうだ。その中には、iPhoneカメラレンズの光学コーティング実験を行うクリーンルームも含まれている。AGCから納品された光学コーティングのテストをしているのだろうか? このコーティングによって、小さなレンズ構造上どうしても発生するゴーストなどを大きく抑えることができるようになっているわけだ。

iPhoneカメラの光学的な性能測定もこのApple YTCで行われている。

前述のようにカメラ部分のパーツメーカーの多くが日本にある。だからカメラ部分の開発、生産の多くを日本で行うのが理に適っているというわけだ。

こうして、数多くのテストを経てiPhoneのカメラは作られている。

筆者は、この施設からクルマで15分ほどのところに住んでいるのだが、まさかこの施設で、iPhoneのカメラの多くの部分を作っていたとは知らなかった。

続いて、実際にサプライヤーの方々が、ティム・クックCEOに対して、どういう説明をされたかをご紹介しよう。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.10.17

iPhone 17シリーズ/Air発売! 18年目の表参道iPhone発売行列

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)