日本のチョッパーシーン、その歴史の大まかな流れをツボをおさえて簡潔にレクチャー。いまや世界から注目を集める我が国のチョッパーが、どのように発展し、進化してきたのか……、

未来を切り拓くための“温故知新”の精神をもって、駆け足で紹介して行きたい。今回は前編・中編に続いて現在に至るまでを追ってみる。

日本のチョッパーシーンが世界レベルに至るまでの流れ【後編】

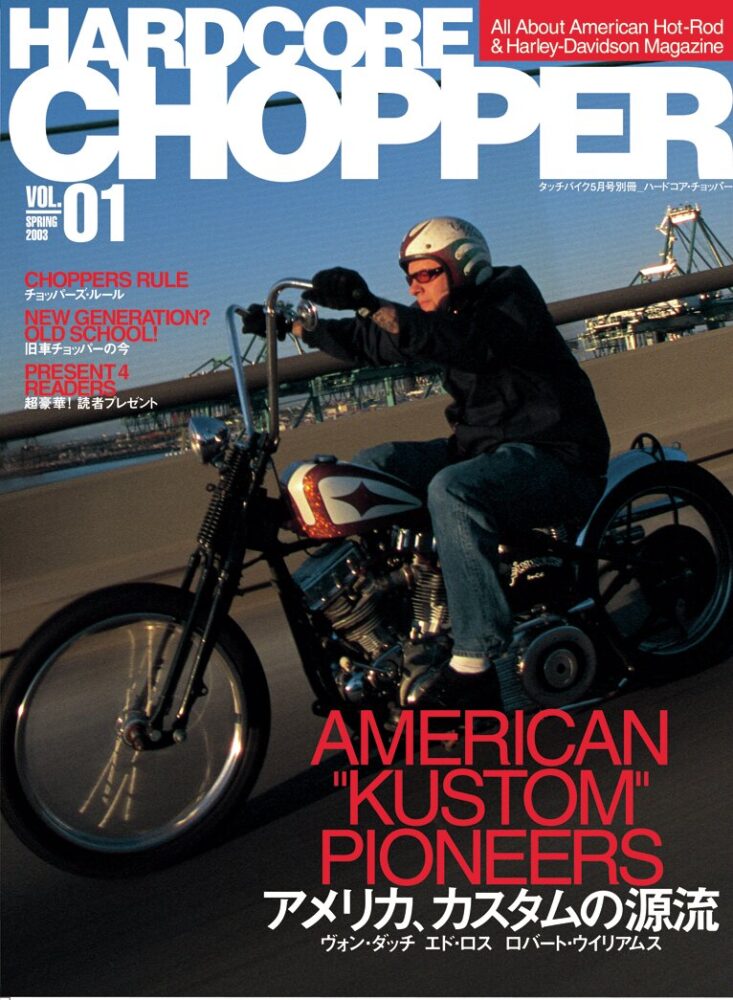

依然としてマイノリティな存在であったチョッパーであったが、2000年代に「WCC」のJ・ジェームスが登場し、【チョッパー】というフレーズが世界的に復活することでその流れから03年には専門誌の『ハードコアチョッパー』が刊行され、いまに繋がったといっていいだろう。

98年からホットドックの河北啓二氏が主催したH-Dカスタムショー、「クールブレイカー」が業界のレベルを上げ、チョッパーとホットロッドが連鎖する流れを受けて「HCS」が02年からモーターサイクルエントリーを開始し、その「ベスト」を狙ってビルダーが切磋琢磨することでいまの時代に繋がっていることはこのページで示した年表のとおりだ。

いま、日本のチョッパーたちが世界的に高い評価を受けるのだが、我々はその甘美な果実を享受している時代かもしれない。ゆえにそれを喰い尽くすのではなく次の『種蒔き』も忘れてはならない

ディスカバリーチャンネルが与えた影響

2000年に米国のディスカバリーチャンネルの番組である『On The Inside of Motorcycle Madness』にジェシー・ジェームスが出演したことを皮切りに、多くのビルダーがブラウン管に登場し、スターになっていった2000年代初頭のチョッパーシーンだが、これが我が国にもかなりの影響を与えたのは周知のとおり。特に当時の多くの若手ビルダーがネオチョッパー的なマシンに傾倒し、作り上げていったことは記憶に新しいところだろう。

そうした一連の番組の中で、2人のビルダーが限られた時間やテーマでチョッパービルドを競い、最後に優劣を決める『料理の鉄人』のような番組、『グレート・バイカー・ビルドオフ』では毎回、イングリッシュホイールやプラニッシングハンマーなど、当時の我が国では馴染みがなかった工作機械が登場。それまでの「板金作業」が「シートメタル」と業界で呼ばれ出したのもちょうどこのころだ。

しかしながら、こうした“チョッパーバブル”と呼ぶべき状況は2008年以降のリーマンショックやカリフォルニアの排ガス規制などが重なり、徐々にトーンダウンしてしまい、かつて栄華を誇っていた「WCC」も2010年に事実上の閉店。2002年からスタートした番組、『モンスターガレージ』のパーソナリティを務め、ハリウッド女優まで射止めたジェシー自身も一転してさまざまなスキャンダルにさらされたのだが、彼の存在無くして“Chopper”というフレーズが世に復活することはなかっただろう。事実、その功績は大きい

ボーンフリーWinnerがYOKOHAMA HCSのゲストになる流れ

もともとは2008年にJimmy Whiteのホットロッドショップの駐車場で皆にタコスを振る舞うだけのプライベート・パーティ的なものだった米国、カリフォルニアのイベント、「ボーンフリー」だが、みるみるうちに規模が拡大。いまや全米を代表するカスタムショーとなった。ちなみに2014年のボーンフリー6からそのショーコンテストで優勝したビルダーが年末のYOKOHAMA HCSに招へいされるという流れが始まったのだが、日本とアメリカのチョッパーシーンがダイレクトにつながり、業界を活性化させることは30年前であれば、まず考えられなかっただろう。

また逆に2013年のボーンフリー5で「ラックモーターサイクル」がこのショーに招待されたことを皮切りにアパレルブランド「ネイバーフッド」、滝沢伸介氏のコスローをカスタマイズした「チーター」の大沢俊之氏らがボーンフリー6でインバイテッド・ビルダーに選出。以降、多くの日本人ビルダーが続いた。さらにいえば現地在住の日本人ビルダーの「Kiyo`sガレージ」のKiyo氏や現在はカリフォルニアから名古屋に戻った「サンライズサイクル」のKousuke Saito氏はボーンフリーでアワードを獲り、凱旋帰国というカタチでHCSにゲストとして来場。いまはこのように日米のチョッパーシーンが連鎖している状況だ。

アメリカに活躍の場を移す日本が誇るビルダーたち

1995年に渡米したオレンジカウンティの「Chicaカスタムサイクル」の近澤泰良氏や「インディアンラリー」のもとで修行を経て、そのままアメリカでチョッパービルドを生業とする「ケイノサイクル」の佐々木敬之介氏、「WCC」から独立を果たした「HOG KILLERS」のアキ・サカモト氏に、2006年に渡米した「チャボエンジニアリング」の木村信也氏、そして2014年にカリフォルニアへ出店した「ブラットスタイル」の高嶺剛氏などいまや多くの日本人ビルダーが本場アメリカのチョッパーシーンで活躍。

あくまでも個人、個人の実力によるところが大きいのだが、これも日本のチョッパーシーンの成熟の証しだろう。ちなみに写真の木村信也氏はHCS2025にゲストとして参加が決定。90年代に日本で一大ムーブメントを起こした「ゼロエンジニアリング」を率いた彼の、現在進行形の技がどのように披露されるか楽しみだ。

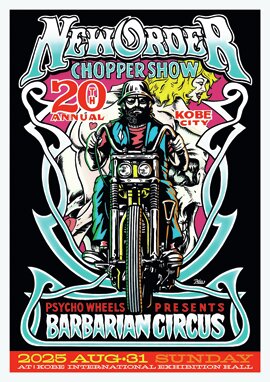

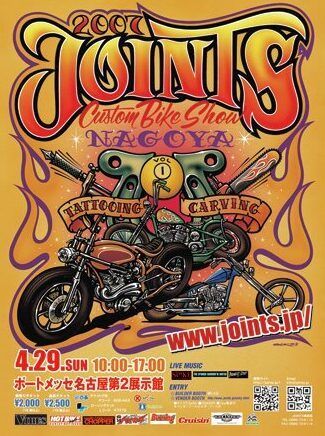

全国に普及し、発展したカスタムショー

2006年にスタートし、今年20周年を迎えた神戸の「ニューオーダーチョッパーショー」や2007年にはじまり、毎年規模を拡大している名古屋の「ジョインツ」など2000年代前半はカスタムショーがさまざまな地方に波及し、業界の盛り上がりの一翼を担った。今はない九州の「FTW」や広島の「ウエストジャパン」なども忘れられないイベントだ。

2006~ New Order Chopper Show

2007~ JOINTS CUSTOM SHOW

2003年にはチョッパー専門誌も創刊

2003年に創刊されたマニア向け専門誌、『ハードコアチョッパー』も当時の業界の流れに一石を投じた媒体のひとつ。この一冊の発行以降、H-DのみならずトライアンフやSRをベースとしたチョッパーも我が国で当たり前のものになったことは忘れてはならない事実だろう。2011年に50号をもって役目を終え、現在のシーンへと繋ぐ。

海外のショーで頂点に立つ日本のビルダーたち

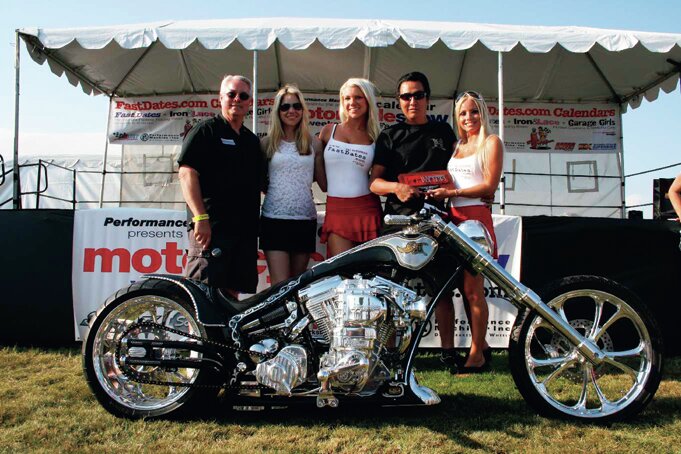

2000年代の中期から日本のビルダーたちは海外のショーにも進出。2006年に「チカラモーターサイクル」がカスタムの世界選手権といえる「AMDワールドチャンピオンシップ」で頂点に立ち、「ケンズファクトリー」も2007年の「LAカレンダーショー」やドイツの「カスタムバイクショー」で国境を越え、アワードを連続で獲得。日本のビルダーたちに海外から熱い視線が注がれたのもちょうどこのころである。

日本のチョッパー史を飾る2007年のスタージス

2006年にクールブレイカーがカスタムの世界選手権、AMDと提携し、その王者となったケンズファクトリーが招待されたことで2007年のスタージスに日本のビルダーの多くが渡米。AMD以外のショーでも別日で開催された「ラッツホール」でベストを獲得した「カスタムワークスゾン」や「サンダードーム」でアワードを獲得した「ジーンチョッパーズ」、「TOP50カスタムショー」では「ワイルドロード」とジーン、「FOUR」がそれぞれ表彰台を独占。ジャパニーズ・チョッパー旋風を巻き起こすことになった。日本のチョッパーが世界と肩を並べた瞬間といってもいいだろう。

世界から注目を集めるショーに成長を遂げた「YOKOHAMA HCS」

2002年よりモーターサイクルエントリーを開始し、いまや世界に誇る一大イベントへと発展した「YOKO HAMA ホットロッドカスタムショー」。同イベントの「ベスト・オブ・ショー」を目指し、ビルダーたちが互いに切磋琢磨したことで、この国のチョッパーのクオリティが高められたことは間違いないだろう。しかし、そのあまりの盛り上がりぶりから騒音の問題で2014年よりバイクでの来場が禁止となり、この先も継続予定。今後、ショーを守るのも我々次第である。

S&S社50周年のショーで日本のホットドックが優勝

2008年に米国のウィスコンシン州で開催されたS&S社50周年を記念するカスタムショーで日本の「ホットドック」が優勝。見事、頂点に輝いた。世界から50名のビルダーが招待され、参加者同士の投票によるルダーズチョイスにて同ショーでは審査が行われたのだが、あのアーレン・ネスを抑えてのアワードは日本のチョッパー史を改めて振り返ってみると実に感慨深い。

世界各国のショーへ招かれるに至った日本のビルダーたち

2008年、マレーシアで一度だけ開催された「AIMEショー」にホットドックやケンズ、チカラなどが招待されたことを皮切りに東南アジアを中心に各国のショーにゲストとして招かれるように至った日本のビルダーたち。その中でも毎年、インドネシアの「KUSTOM FEST」に招かれるチェリーズ、ゾン、ラック、チーターはまさに我が国が誇る現在進行形のトップグループといっても過言ではない。

現在、人気のオールドスクールだが

この『クラブハーレー』誌で特集が展開されるほど現在、注目を集めるチョッパーだが、その中でも高い人気を誇るのがオールドスクール。しかし、それもただ昔のものを単純に焼き直しするだけでは、この先の業界に明るい未来が訪れることはないだろう。過去の歴史を振り返ればわかるとおり、創意工夫の精神こそがチョッパーの真髄である。

メーカーとの連鎖が生む新時代

写真にある2014年の「BMW RnineT」を皮切りにいまではメーカーとの連携が当たり前となった我が国のチョッパーシーン。ハーレー系では2016年の「ストリート750」のプロジェクトが記憶に新しいが、この先の未来でチョッパー業界に求められるのはメーカーの基準をクリアする安全性であることは間違いないだろう。

(出典/「CLUB HARLEY 2025年10月号」)

text&photo/M.Watanabe 渡辺まこと photo/T.Masui 増井貴光 S.Ise 伊勢 悟

関連する記事

-

- 2026.02.12

【旅とハーレーと日々の風景】CVO ROAD GLIDE ST

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)