アートは、自分を信じ何もない砂漠を水がある所まで歩くしかない世界。途中で引き返せば全て無駄になる

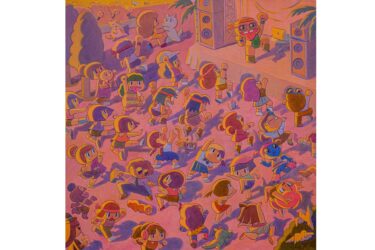

28歳でファッションデザイナーから画家へと転身し、年間40回近い展示を重ねてきた奥田雄太さん。代表作の「花」のシリーズは、種類を特定できない黒い茎の花を描くことで、誰もが自分の記憶や感情を重ねられるようにと考えられている。コロナ禍をきっかけに描き始めた花には感謝の思いが込められ、数を描くことで進化を続けてきた。そんな彼はいま、アートを「砂漠」に、社会を「ジャングル」にたとえ、もともと自分は後者から前者へとあえて飛び込んだ“ジャングルの民”だったと語る。資源も情報もない砂漠を歩くには、自分を信じる強さが必要だと知っているからこそ、戻らずに進み続ける覚悟がある。嫉妬から始まった絵画への道のりは、今では「裸の自分を肯定してもらう喜び」へと変わった。多作大作に挑みながら、自身の喜びと観る人の心を結ぶために花を描き続ける奥田さんに、制作の背景と未来への思いを聞いた。

──奥田さんはもともとファッションデザイナーとして活動されていた経歴もよく知られています。なぜその道を選んだのでしょうか。

高校の頃から本当は絵を描きたいと思っていたんです。でも美大のための予備校に通いはじめてから自分の実力を知って浪人を覚悟して。それは絶対嫌だったので、同じ「表現する道」としてファッションを選びました。描くことへの憧れはずっと心の奥にあったと思います。ファッションの専門学校に進み、イギリスに留学しました。修了後に就職して、TAKEO KIKUCHIのデザイナーを任せてもらいました。

──順調なキャリアのように思いますが、アーティストに転向したきっかけは?

きっかけは嫉妬でした。デザイナーとして働いていた5年目、知り合いの展示に行ったときに、一枚の絵が買われていく瞬間を見たんです。その光景に猛烈に嫉妬しました。テレビで芸能人が自分の服を着てくれていたり、街でも見かけることがよくありました。でも「一枚の絵がそのまま人の手に渡る」ことが圧倒的に羨ましかったんですね。その日家に帰ってすぐ奥さんに「画家になりたい」と伝えたら、「いつ言うのかと思ってたよ。私が一年くらいなら支えるから、やるなら本気でやって」と後押しされました。だからもう一度、子どもの頃から憧れていた描く世界に進もうと決めました。

──ファッションの経験は今の制作にどうつながっていますか。

ファッションの現場では「奥田雄太を消す」ことが求められました。ブランドや会社に合わせて服を作るから、自分の色を出さないのが正解。でもその経験のおかげで、アートでは真逆のことを意識できるんです。つまり「自分を出す」こと。ファッションとアートの違いを身をもって知ったからこそ、今は自分の素をさらけ出して絵に込めることができるんです。

──初期は細密画を描かれていました。近年の「花」のシリーズはどのように始まったのですか。

コロナ禍で「当たり前が当たり前じゃなくなった」ときに出てきたテーマが「感謝」でした。ありがとうを伝える象徴として花を描こうと思ったんです。僕の花は茎を黒くして種類を特定できないようにしています。バラとかチューリップと限定してしまうと意味が狭まるけど、黒い茎なら観る人がそれぞれ思い浮かべる花に見える。誰でも想像を重ねられるからこそ、感謝の気持ちを託せるんです。

- 1

- 2

関連する記事

-

- 2026.01.23

絵画の世界に迷い込む! 『プラド美術館所蔵品VR展』を見てきた

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)