「京都という土地柄もあり、子どものころから少なからず影響を受けていたと、今にして思いますね」

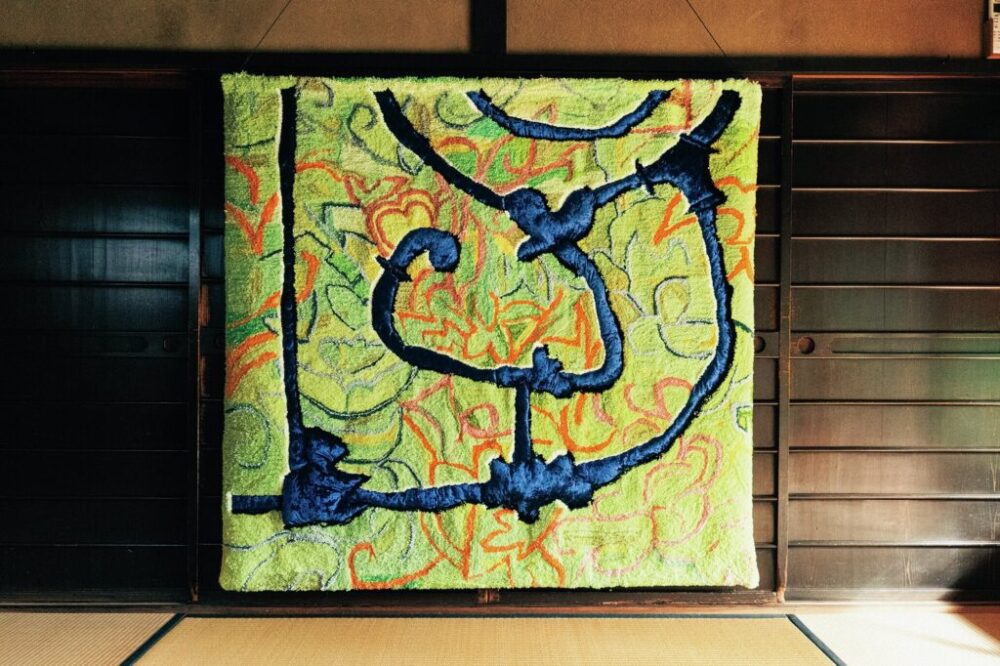

世界三大織物にも数えられる奄美発祥の大島紬、あるいは江戸時代に敷かれた奢侈禁止令に端を発する京友禅や京小紋、果ては今や単なる形式美となった畳縁まで、日本における染織作品の多くは、その出自や生活様式ばかりがフォーカスされ、伝統工芸や道具の文脈で語られて久しい。とはいえ、本質を煮詰めればファインアートや体制への反発、つまりは実用性をも担保するフォークアートとしての色彩が浮かび上がってくる。

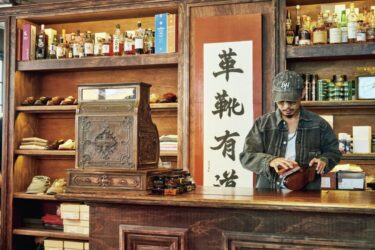

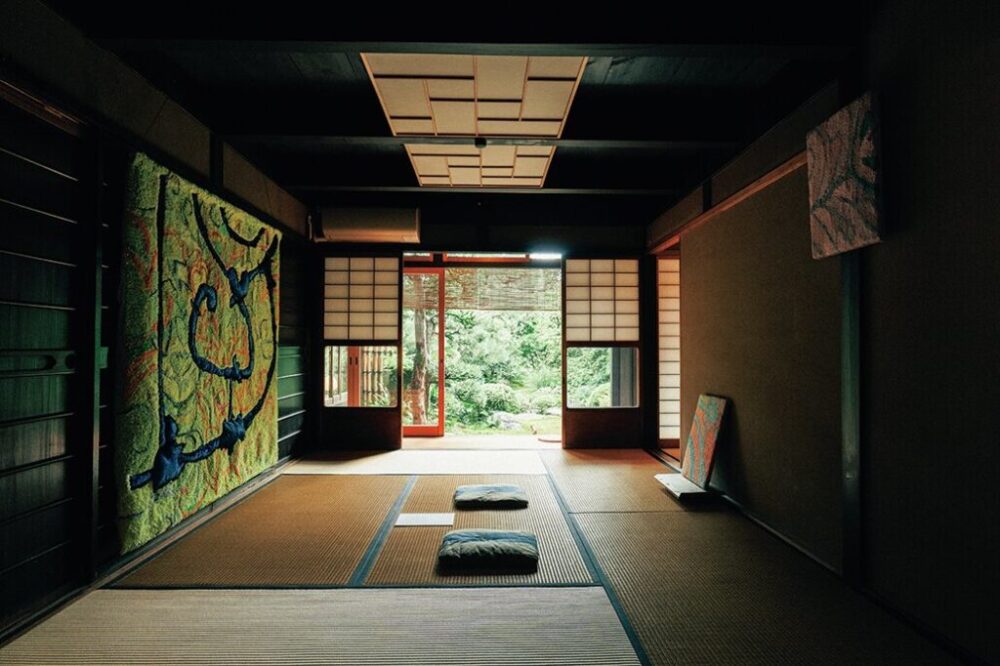

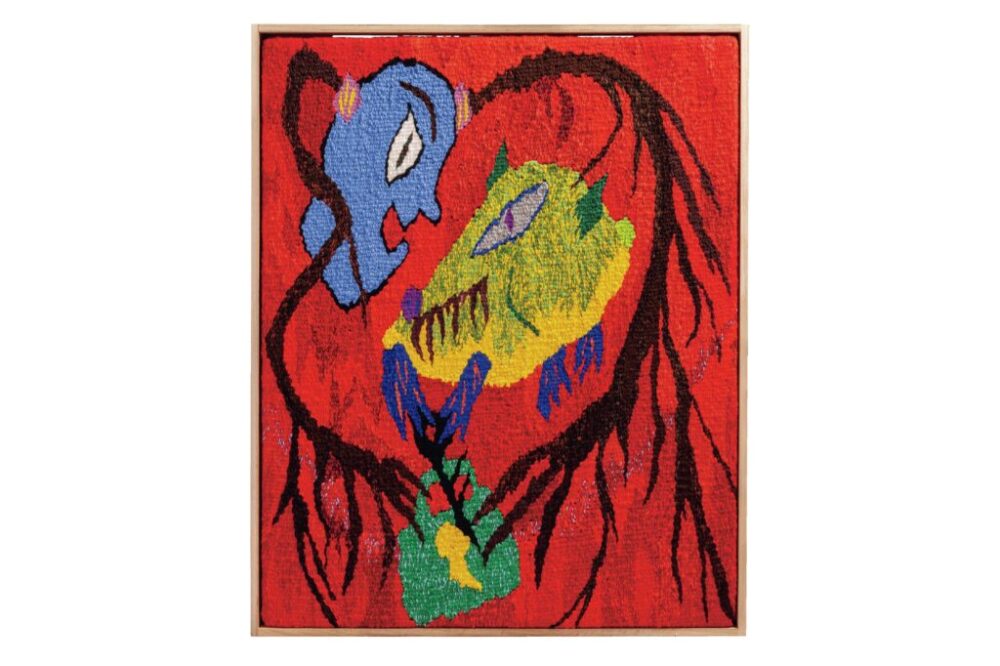

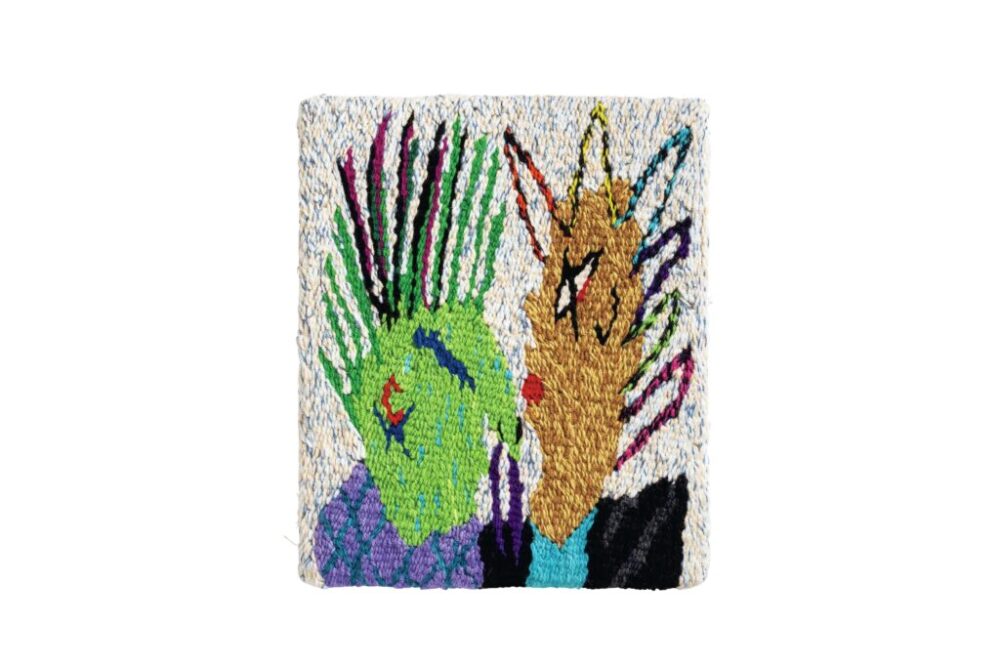

地元京都を拠点に活動する鈴木大晴さんの染織作品にも、いわゆる“ニッポンの工芸美”とは異なる現代的かつ和洋折衷な趣きが見て取れる。彼が伝統的な技法を通して表現するその訳とこれからを訊きに、京都市内の自宅兼工房を訪ねた。

── 幼少期から多感なハイティーン期限定で影響を受けたコンテンツをいくつか教えてください。

「本当に小さなころのことはほとんど覚えていないのですが、中学時分に音楽に興味を持ち始め、いろいろな楽曲を聴いたり、ライブにも行ったりするなか、次第に自分たちでも何かやりたいと考えるようになり高一時分にバンドを組みました。なかでも、いわゆるパンクやハードコアに括られるような音楽が好きでしたし、それらにまつわるジャケットやフライヤー、ジンなどから派生してアウトサイダーアートと呼ばれるものに徐々に興味を持っていきました。とはいえ、それらが今の活動に直接影響しているかはわかりませんが。京都精華大に進学したのも、中学時分に学祭へ行き、音楽も盛んな校風だったので、ここに入れば何かできるんじゃないかとおぼろげに思っていた節はあります」

── とはいえ、大学ではテキスタイル、ひいては染織を専攻していますよね?

「当初は何をやりたいのかがまだ明確ではなく、より間口が広くいろいろなことが学べる芸術学部を選びました。他の学生たちが美術的な素養をしっかり学んでいる一方で、ぼくにはそんな素養や美大生ならではの見識みたいなものが全く備わってなかったのですが、染織に限ってはまだほとんど誰にも注目されていませんでした。引き続きバンドもやっていましたし、シルクスクリーンでグッズを作ることなども少なくなかったことから、1年目までは版画をやってみようと考えていましたが、シルクスクリーンぐらいなら規模も小さく自宅でも煮詰めていけますし、より大きな作品や設備が必要なものにトライしたいと考えた末に染織を専攻することにしました」

── 染織には以前から興味があったのでしょうか?

「しっかり興味を持ったのは大学に入ってからですが、染織を学ぶにあたっては、京都という土地柄もあり、子どものころから少なからず影響を受けていたんだなと、今にして思いますね」

── と、言いますと?

「京都の代名詞でもある祇園祭では山鉾の巡行が有名ですが、鉾の前掛け部分の装飾はほとんどが織物でできています。しかもそれぞれの鉾に個性があり、日本伝統の織物だけではなく、あえて欧州発祥のゴブラン織や中東発祥のペルシャ織など、世界各国の織物を飾るのが昔からの習わしみたいで。自分の作品を作るにあたり、ぼくは織りだけでなく、刺繍や染めなど染織全般としての見方が強いため、鉾ごとそれぞれのこだわりや個性からも少なからず影響を受けていたと思いますし、染織を生業にして以降は、あえて参考にしている部分もありますね」

── それぞれのお国柄やその土地ならではの伝統やモチーフなどにも興味があると?

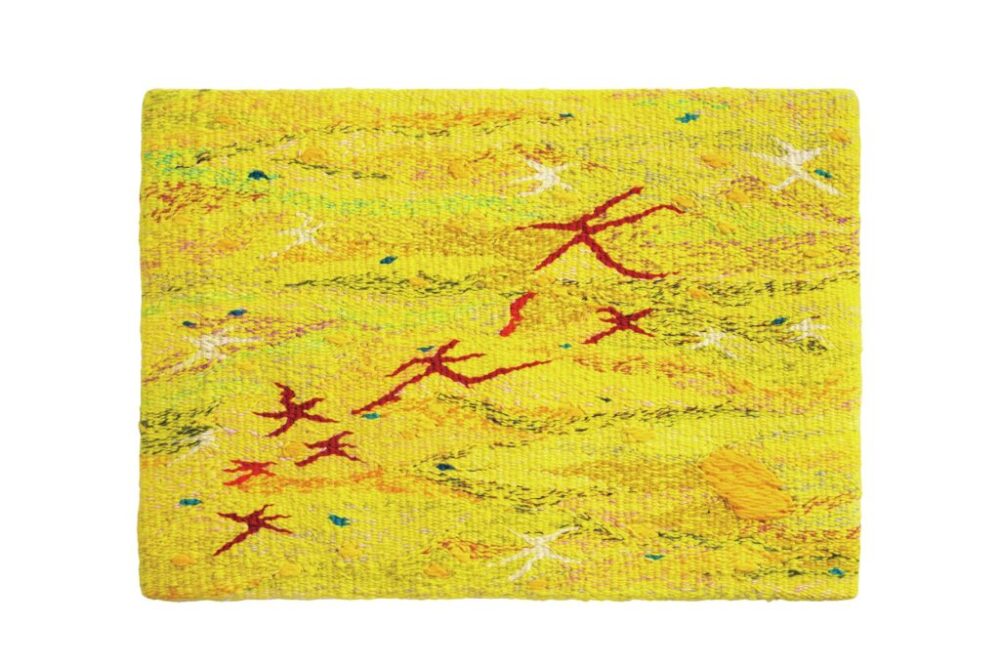

「そうですね。去年の10月から11月にかけてメキシコに行き、「タペテ」と呼ばれる綴織の職人さんも訪ねました。タペテはテオティトランという村に住むサポテコ族という少数民族に伝わる織物で、その土地に伝わる様々な習わしや信仰を文様として織り上げ、花やサボテンといった身近な植物から抽出した天然染料で染めていると言っていました。また、2023年に「アーティスト・イン・レジデンス」という制度(国内外からアーティストを一定期間招聘し、滞在中の活動を支援する事業)の一環から、インドネシアに2カ月ほど滞在した際にも、俗に「バティック」と呼ばれるろうけつ染めや「イカット」と呼ばれる絣織の職人さんを訪ねました。近年はそれらの経験から、その土地土地の文化や風習に紐づくモチーフや文様などを深堀りしていて、それらを自分の作品にも投影していきたいと考えています」

── ご自身のムードが変わりつつあると?

「2022年ごろまでは何かの影響やモチーフをなぞるのではなく、自分の中にあるものだけを表現していました。それは自分が最も影響を受けたパンクやハードコアカルチャーなどですが、それがいろいろな国への旅を経て、各地で使われる文様や日本の家紋のように身分や出自を表す紋章など、伝統や生活様式に根ざしたモチーフと、本来ぼくのなかにあるものをミックスして表現したいと思うようになりました。最近はどこから何を抽出すればそれらが混ざり合うのかを模索していますね」

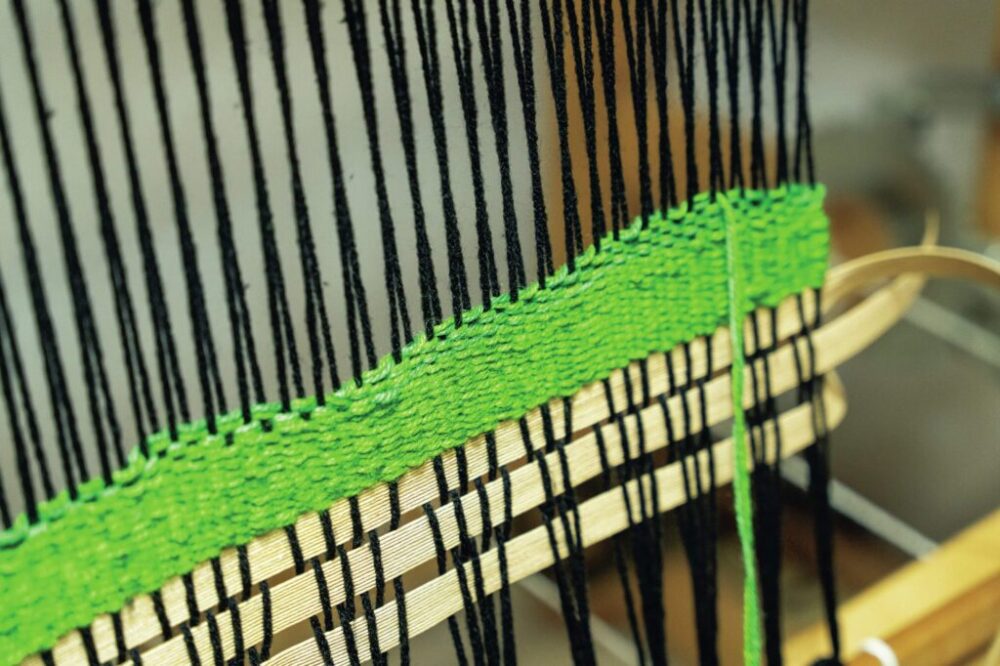

── また、糸選びから色つけ(染色)、織りといったすべての行程をご自身ひとりで行うと聞いていますが、ひとつの作品を仕上げるまでにはどれくらいの時間を要するものなのでしょうか?

「大きさにもよりますが、一番大きなもの、高さ3メートル、幅2メートルほどの作品となると、半年くらいはかかっていると思います。そもそも織り上げる以前に同じサイズの絵を描き、織りでは表現できなさそうな部分を修正しながら、同時に選んだ糸を理想の色に染め、織る前の段階で必要な経糸を揃える“整経”と呼ばれる行程を経てようやく肝心の織る作業に入ります。それらの準備段階に約2カ月、実際に織る行程に約4カ月という内訳です。ペースとしては1日最大でも15から20センチくらいが限界だと思いますね」

── 最初に同じ大きさの絵を描くのであれば、そもそも染織にこだわらず、絵画やイラストで勝負することもできたのでは? と、素人目に考えてしまうのですが。

「先にもお話したように、美術を生業にしようとする言わばアーティストや職人を目指す人たちの間でも、染織はまだほとんど注目されていません。それはこの技法自体、とても時間がかかる上に集中力も求められ、極めて非効率的だからだと思うのです。平たく言うなら「割に合わない」と(笑)。その点ぼくは高校時代に陸上をやっていたので体力と集中力にはちょっとだけ自信がありましたし、何より単に描いたものより染織ならではの立体的な表情や素材感、色と色との混ざり合いに惹かれていった部分も大きかったと思うのです。非効率的だからやらないのではなく、非効率的だからこそやってみたいという思いの方が強かったというか」

── 世界的に見ても染織人口は少ないのでしょうか?

「近年タフティング(タフティングガンというマシンを使い布に毛糸を打ち付けラグなどを作る)という北欧発祥の技法がやや流行の兆しを見せていますし、80年代頃には一般にも染織が注目された時期もあったので、またそんなサイクルがやってくる可能性もゼロではないかなと。現状に限っては、少なくとも繋がってみようとか、参考になるようなアーティストはほとんどいないに等しいです」

── クライアントワークについてはどのようにお考えですか?

「もちろん興味はありますし、実際にいくつか依頼も受けています。なかでも2023年に水原希子さんのブランドからポップアップショップに展示する作品の依頼があったのですが、そういった空間の一部というか、単にぼくの作品を誰かが買うというかたちではない表現をもっと突き詰めていきたいですね。例えば府や市が運営する公共の施設に常設されるような」

── 自身の活動に対しての考えや見る側に伝えたいメッセージみたいなものは?

「一貫したメッセージのようなものは特にありませんが、世の中全体を通して思うのは、スピード感というか、様々なサイクルが年々加速していると思っています。嫌な言い方をするなら「インスタント」というか。個人的にはそういうものばかりに目を向けるのではなく、数的には少なくても、どれだけ制作時間がかかっていても、作家が人生をかけて作っているものにもっと目を向けるべきじゃないかと思うんですね。どのジャンルにおいても、手のかかっているものは、やっぱり出来がいいんですよ。そういった価値観へと引き戻すような活動をしていきたいですし、自分からも積極的にアクションを起こしていきたいと考えていますね」

(出典/「2nd 2025年5月号 Vol.211」)

Photo/Hiroto Yorifuji Text/Takehiro Hakusui

関連する記事

-

- 2026.01.07

「GLAD HAND」の創設者が昨年スタートさせたアメリカンクラシックなブランドに注目

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)