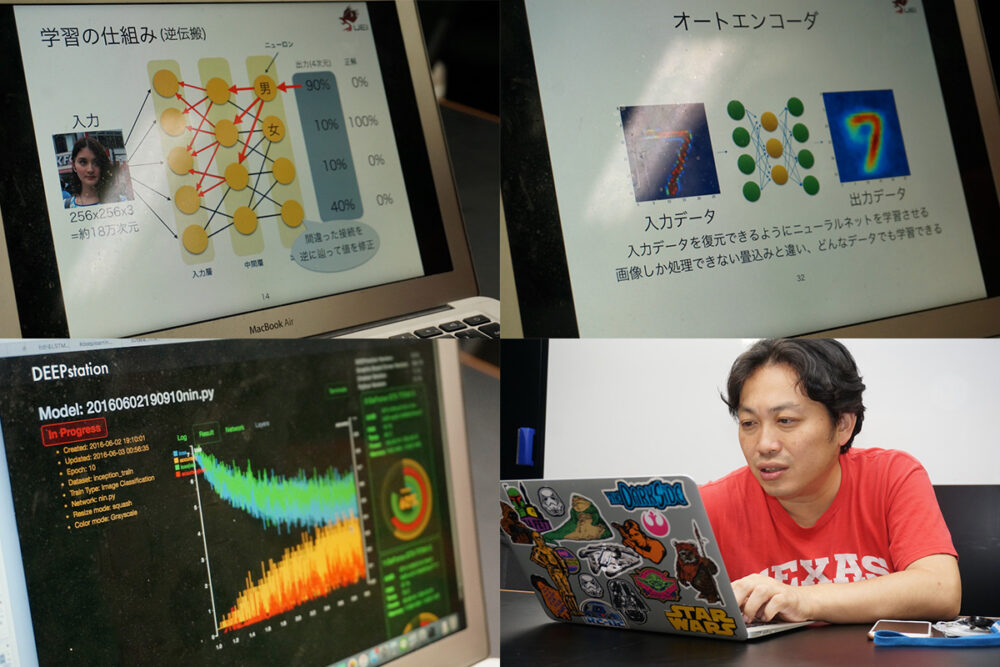

で、清水さんは、2022年秋にChatGPTが公開されるずっと以前から深層学習(ディープラーニング)に興味津々で、はるか前から深層学習の話とかを何度もされていていた。今、写真を探してみると、2016年の8月に清水さんからディープラーニングの話を聞いていた。8年も前から、清水さんは深層学習に興味津々だったのだ。

8年前に深層学習について熱く語る清水さん。早い。早すぎて、誰もついてきていなかった。筆者も、当時、現在のAIの基本的な仕組みである深層学習の話を聞いていたおかげで、今AIがブームになって、基礎的な理解がしやすくて感謝している。

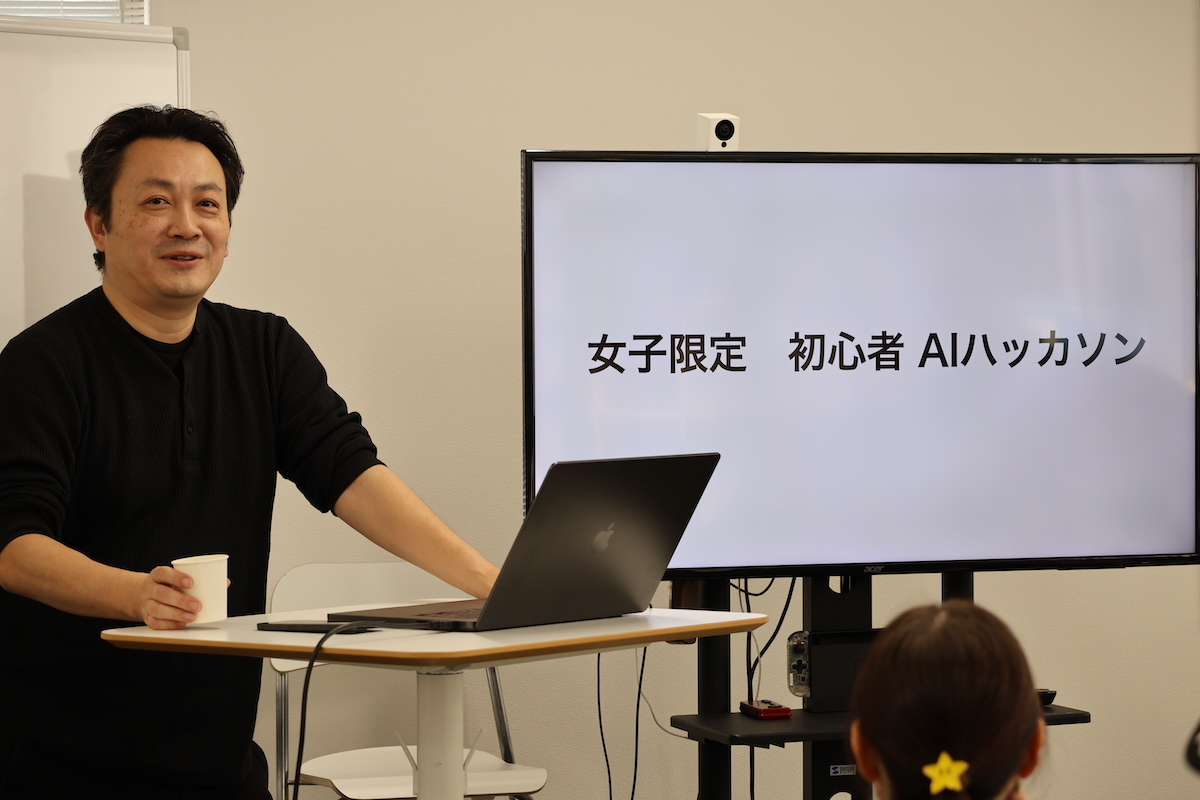

清水亮さんが主催する『初心者AIハッカソン』

というわけで、清水さんが『初心者AIハッカソン』をやるというから、「それはぜひ取材に行きたい」とお伝えした。すると、その企画はいつの間にか、『女子限定 初心者AIハッカソン』という企画になっていた。

「なんで、女子限定にしたんですか?」と聞くと、「だって、オレ、オッサンに教えるのイヤだもん」との回答が返ってきた。それだけ聞くと今どきジェンダー的に問題がある発言に聞こえる。しかし、それは清水さん流の照れ隠しで、実は女性から女性限定のイベントの方が安心して参加できるという話があったとか、女性がプログラムを組めると新しい可能性が開けるということらしい。決して、我々凡人が考えるような不謹慎な理由ではないはずだ。

注:その後聞いたところによると、男性グループが多くなるハッカソンでは、女性は参加しにくいからそういうチャンスが必要だと思っていたとのこと。下は清水さんがその件について、書いた記事。

プログラミング経験ゼロの女子9人を集めて1時間でプログラミングを教え、そのままハッカソンしてみた(清水さんのnote)

https://note.com/shi3zblog/n/nf67fbfd57313

「だいたい、大学とかのプログラミングの授業は長すぎるんだよ。オレが教えたら1時間もしたら、プログラミングできるようになるから」と清水さん。いや、いくらなんでもそれはハッタリが過ぎるのでは?

30分でプログラムが書けるようになる『魔法』

ともあれ、清水さんのSNSに反応して集まった女性は9人。清水さんの知人で、かつ平日開催ということもあって、会社社長、企業広報、ニュースキャスター、声優、魔女(?)と、そうそうたるメンバーではある。みなさん、プログラミングの経験はあまりないそう。

しかし、この人たちが本当に1時間もしたら、Pythonでプログラミングしていたのには驚いた。そして4時間のハッカソンの間に、3人ずつのグループに分かれて、それぞれ3本のサービスを(ほぼ)完成させるまでになっていたのだ。『プログラミング教室』ならともかく、プログラム経験のない女性を集めて『ハッカソン』になっていたのだから、本当にびっくりだ。

その方法を筆者の理解できる範囲でご説明しよう。

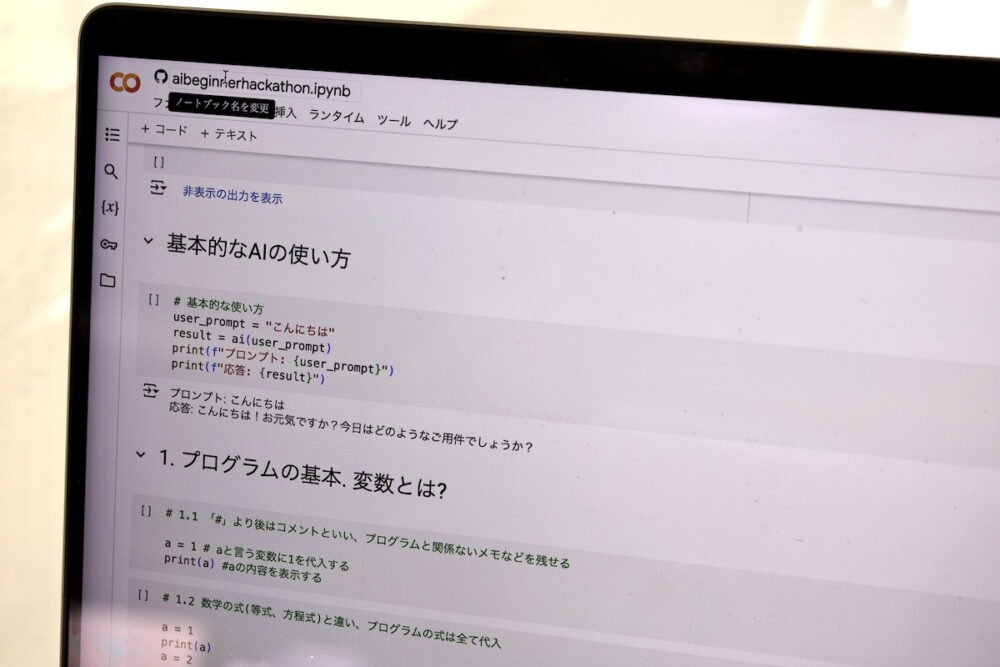

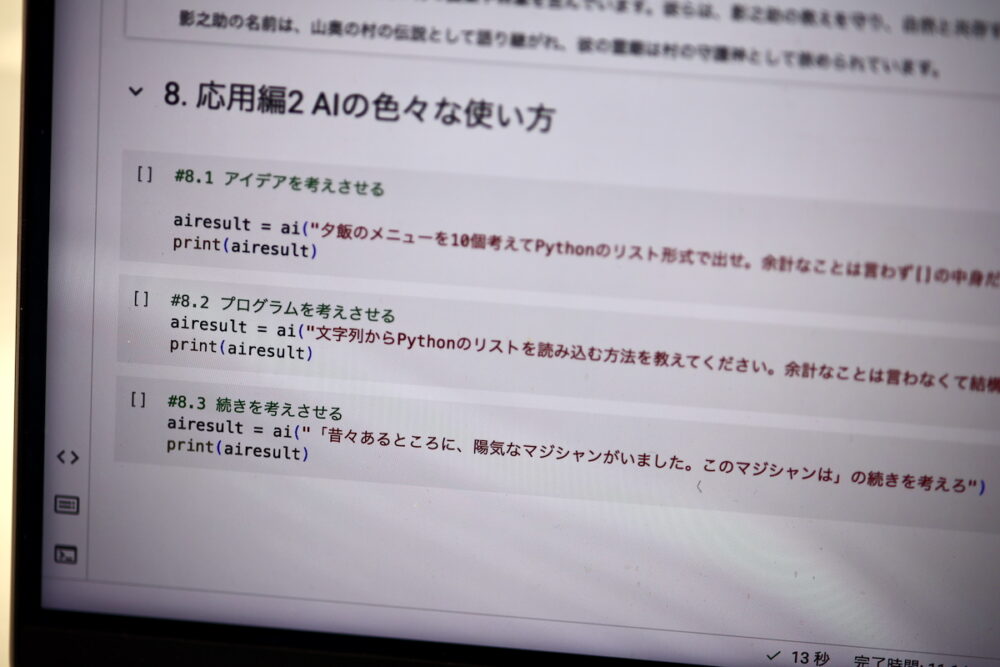

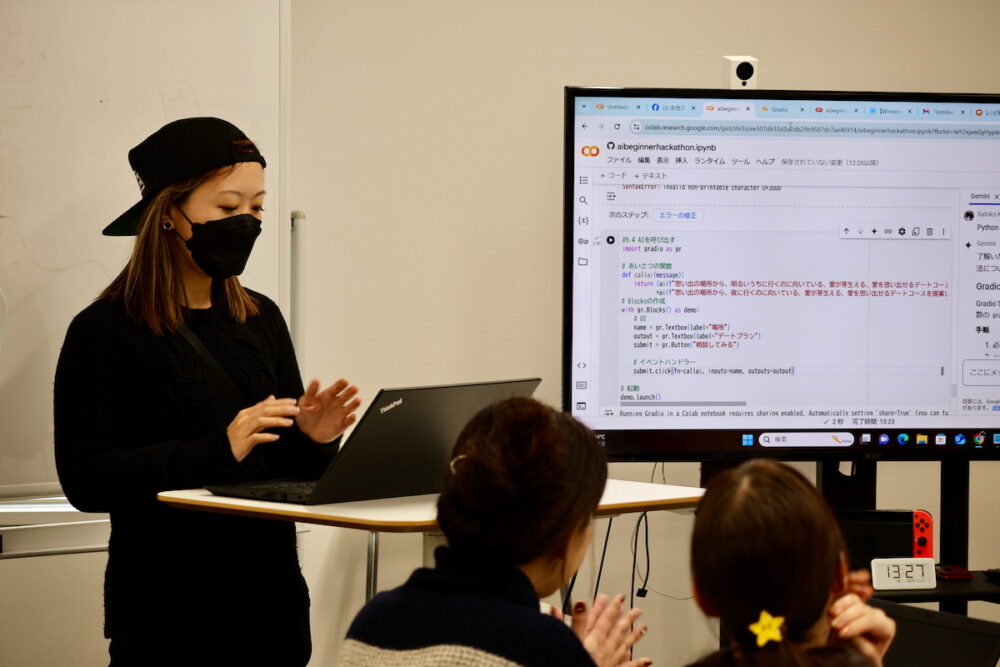

まず、メッセンジャーでリンクが送られてきて、それを開いてColab(Google Colaboratory)にある、清水さんが書いた『AIビギナーハッカソン用ノートブック』に(各自のGoogleアカウントで)入る。

ColabというのはGoogleの提供する無料のクラウドベース開発環境で、主にPythonのプログラミングに使われる。この環境で、清水さんの書いた説明と、サンプルプログラムが全部読める。サンプルプログラムの横の実行ボタンを押すと実行されるし、一部を改編して動作させることもできる。

Colab(Google Colaboratory)

https://colab.research.google.com/

まず最初に初期化のプログラムがあり、それを実行すると、Swallow-llama3.1-70Bをさくらインターネットから貸与されているGPUサーバーで起動。このAIの部分は本来GhatGPTでもいいらしいのだが、同じ場所から複数のアクセスがあるとChatGPTが遮断する仕組みになってるらしく、やむなくこういう仕組みにしているのだそうだ。

基本的なAIの使い方として、Pythonのプログラム内でのプロンプトの入力の仕方が説明され、次にPythonが基本中の基本から説明される。なにしろ、Colabに書いてるから、実行ボタンを押すだけで使える。自分で一部を書き換えるのも簡単。まったく、昔、BASICマガジンに掲載されてるプログラムをポチポチ入力して、どこかが間違えていて動かなかった……という経験はなんだったんだ! と思わざるを得ないスピード感だ。

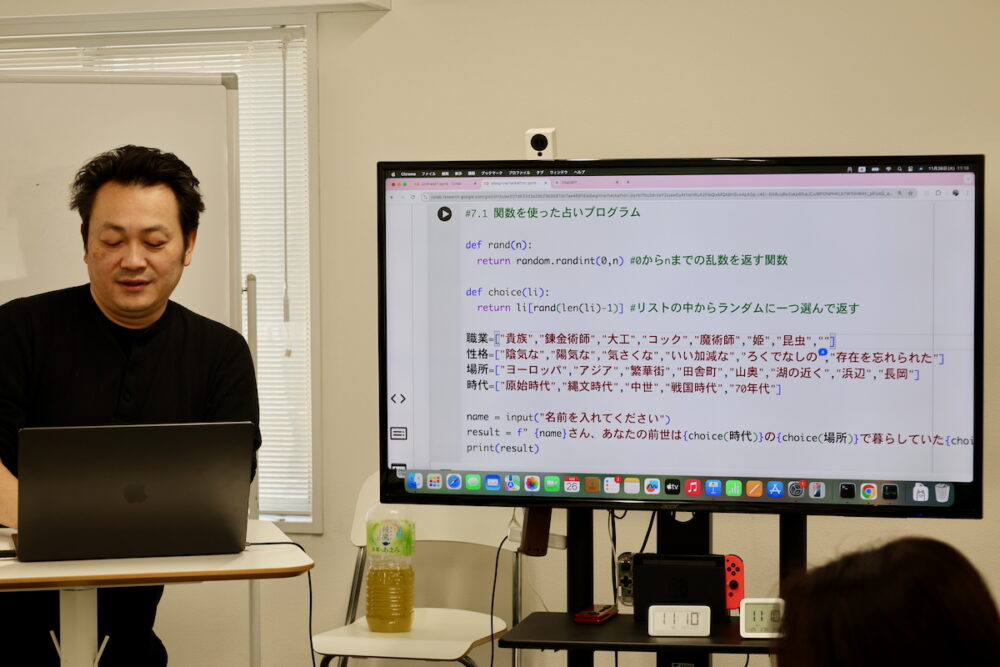

そうやって、サンプルプログラムを使いながら、変数、リスト、制御構造、ユーザーからの入力を受け付ける、ランダム(乱数)を使う、関数を作る、関数を使って、インチキな占いを作る、AIの使い方……というところまで1時間。いや、前半にヨタ話(もちろん、緊張をほぐすための清水さん流の配慮だ)があったから、実際の時間は30分ぐらいだったように思う。

ChatGPTも使って、あっという間にPythonでバリバリ開発!

「じゃあ、3人ずつ3つのグループに分かれて、「食」というテーマでサービスを作って! 時間は今から40分!」と清水さん。

えええ!? まだ30分あまりプログラミングの基礎を話しただけじゃん! できるわけないじゃん! ……と私は思ったのだが、女性たちはビビらずにすぐにグループになって話を始めた。案外と、物怖じせずに新しいことに取り組める。清水さんが『女性限定』としたのは、女性のこういう特質を見極めていたのかもしれない。これが我々男性だと「そんなことはできるはずはない」と身構えて前進しなかったかもしれない。

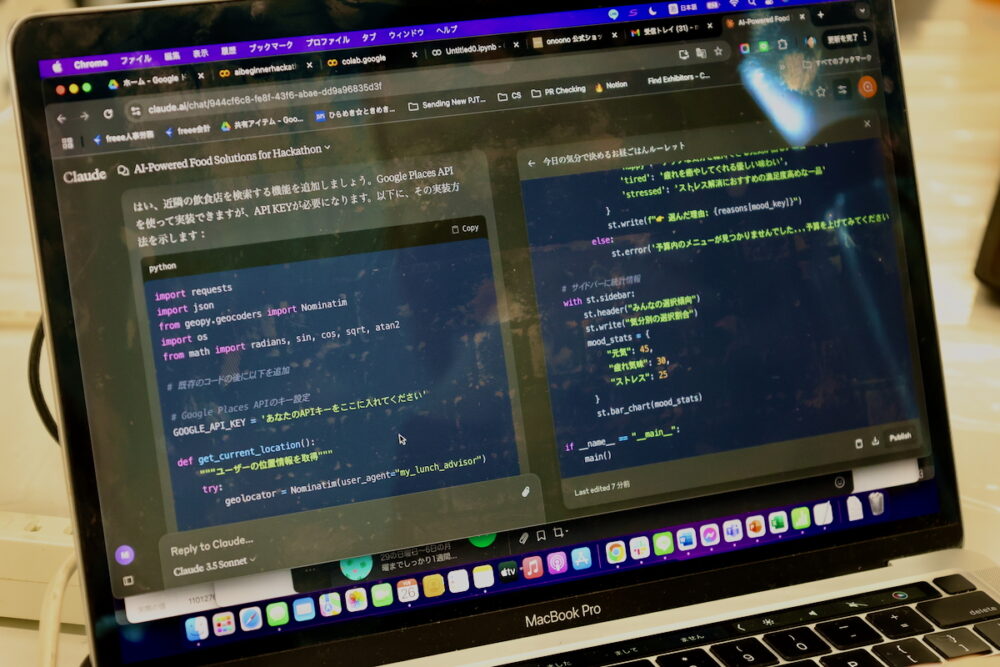

プログラミングを始める前のネタ出しの段階から、ChatGPTが活躍する。「食をテーマにした簡単なアプリを10個考えて!」と指示して出てくるアイデアを、3人で選んだり、ひねったり。企画出しのスピードも早い。

これまで習ったサンプルプログラムをベースにコツコツと書きはじめたグループもあるが、中には「こういうアプリを作って!」とChatGPTに丸投げするグループも。出来上がったものが違えば、「もうちょっとこうして」と指示出しして改善。「機能拡張を付けたい」「API使わなくていいヤツで」と次々と指示。動作しなくてエラーメッセージが出てきたら、それもChatGPTにぶっ込む。

……もはや、私が知ってる、プログラム開発、ハッカソンとはまったく違ったものになっている。しかし、これがAI時代のプログラム開発、ハッカソンなのだ。

となると、開発能力というより、アイデア、マーケティング、チームビルディング、フットワークの勝負になるではないか! これが現代の開発なのか!(もちろん、現場はそれだけはないと思いますが)

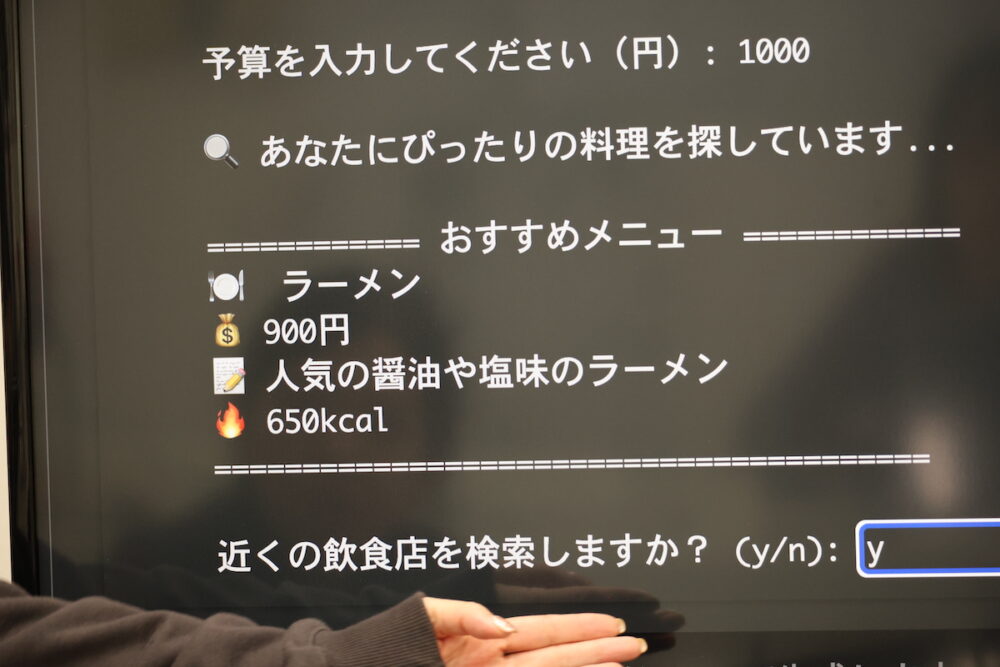

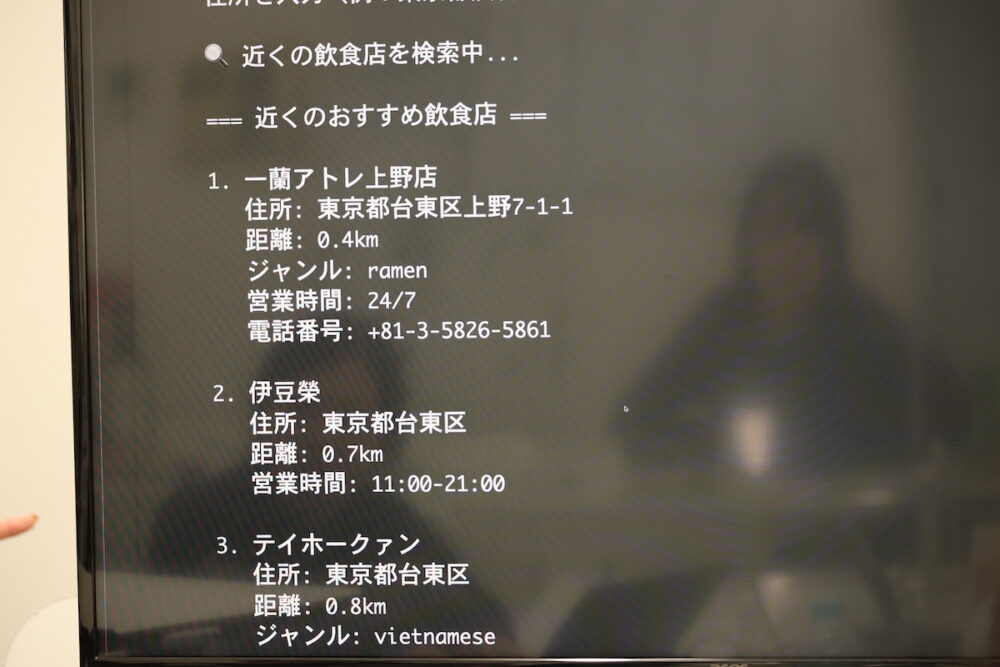

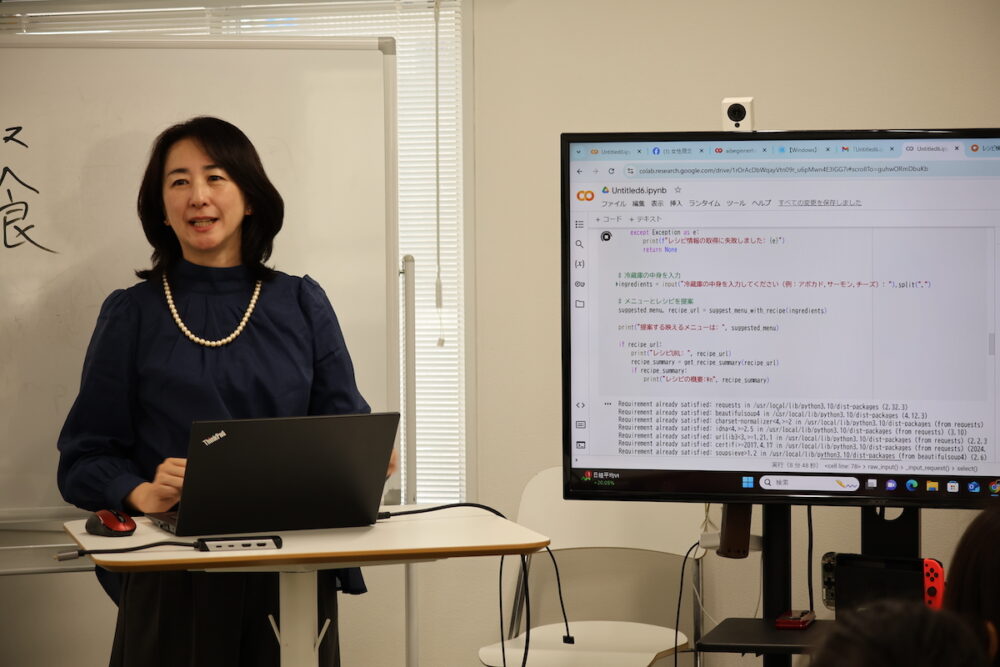

というわけで、本当に2時間前にはプログラミングの『プ』の字も知らなかった女性が、3チームとも立派にアプリを開発していた。あるチームは、「体調や好みなどを入力したら、ランチに何食べたらいいかのアイデアを出してくれて、さらにネットから店を探してきてくれるアプリ」を開発。

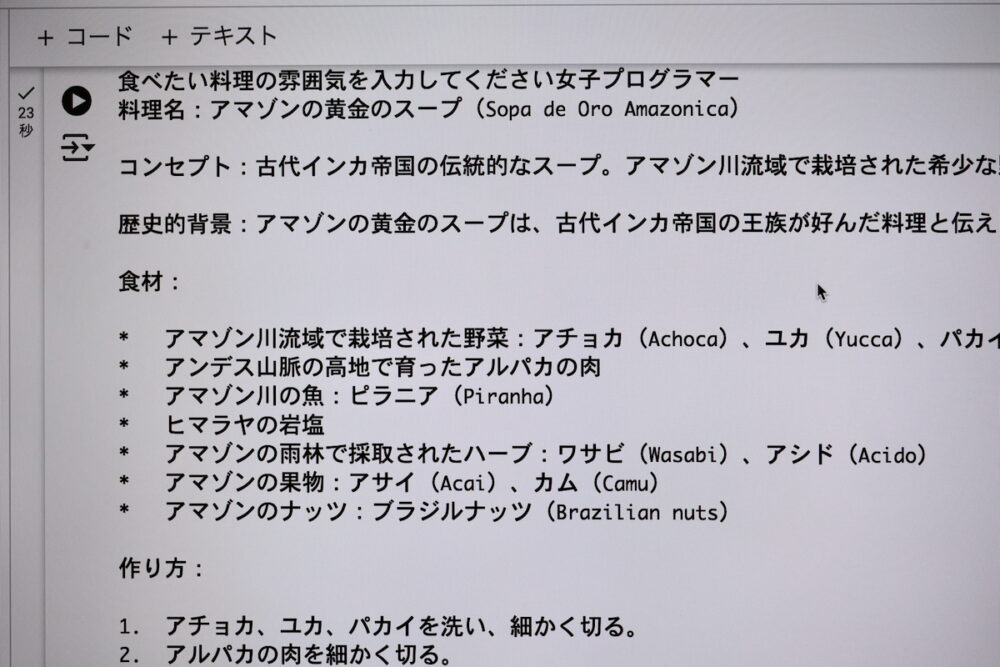

別のチームは「食べたい料理の雰囲気を入力すると、現在は存在しないけど、過去に存在していたか、未来に存在するかもしれないレシピ」を生成するアプリ。

また別のチームは「冷蔵庫にある材料と、料理レベルを入力したら、レシピを提供してくれるアプリ」を開発していた。

たった2時間でこんなアプリが作れるようになるなんて信じられなかった。

ChatGPTに聞くなんてズルいと思う人もいるかもしれないが、ズルであろうがなんだろうが開発できているし、冒頭にひと通りのPythonの説明を聞いているので、だいたいの意味は分かる。分からない部分があればChatGPTに聞けばいい。クルマのエンジンのバルブのシム調整を自分できなくても、クルマの運転ができるのと同じように、細かいプログラミングに習熟してなくても、アプリは開発できる時代なのだ。

ウェブアプリだって、作れちゃう!

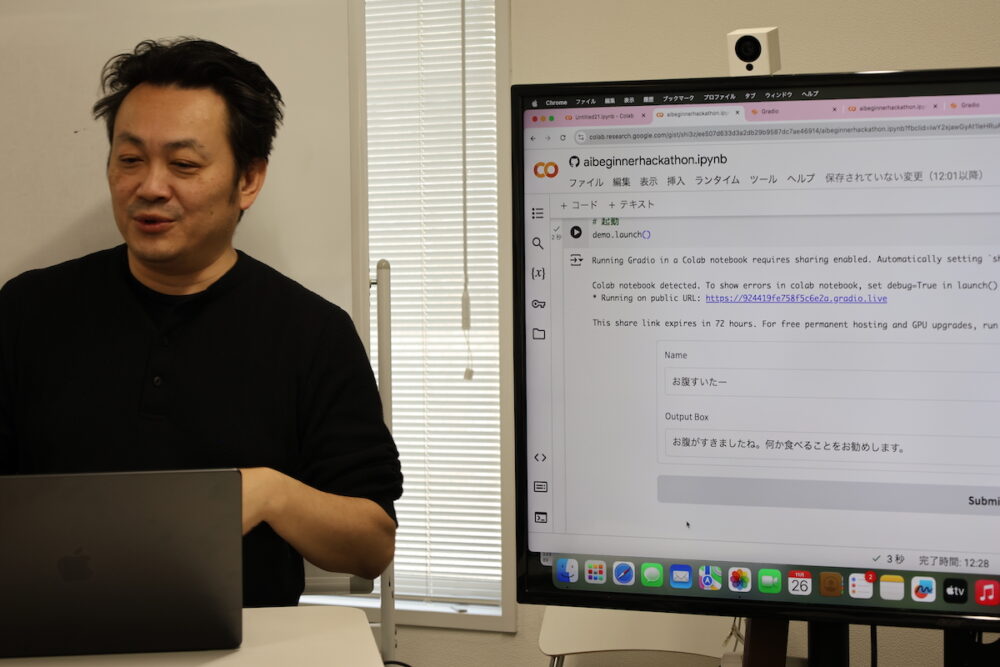

次は、Gradioというサービスを説明。

Gradio

https://www.gradio.app/

Gradioは先に学習したPythonのプログラムと組み合わせて、インタラクティブなウェブアプリを作れるオープンソースライブラリ。無料の状態だと生成されたリンクは72時間でリンク切れするが、ともあれ、簡単にウェブサービスが開発できるということだ。これまたビックリ。

開発したウェブアプリのURLを発行すれば、他のパソコンやスマホから72時間以内であれば、ウェブアプリが使えるそうだ。すごい世の中だ!

もう、1回目のセッションで「私たちは、できる!」と思った参加者のみなさんはノリノリである。清水さんの指示でグループを組み換えて2回戦。こんどのテーマは『愛』。『愛』って……と思ったが、清水さんによると、ハッカソンのテーマは、深い情熱を持てるものでないとダメなのだそうだ。なるほど。

2回目で30分ほどで作られたウェブサービスは以下の通り。

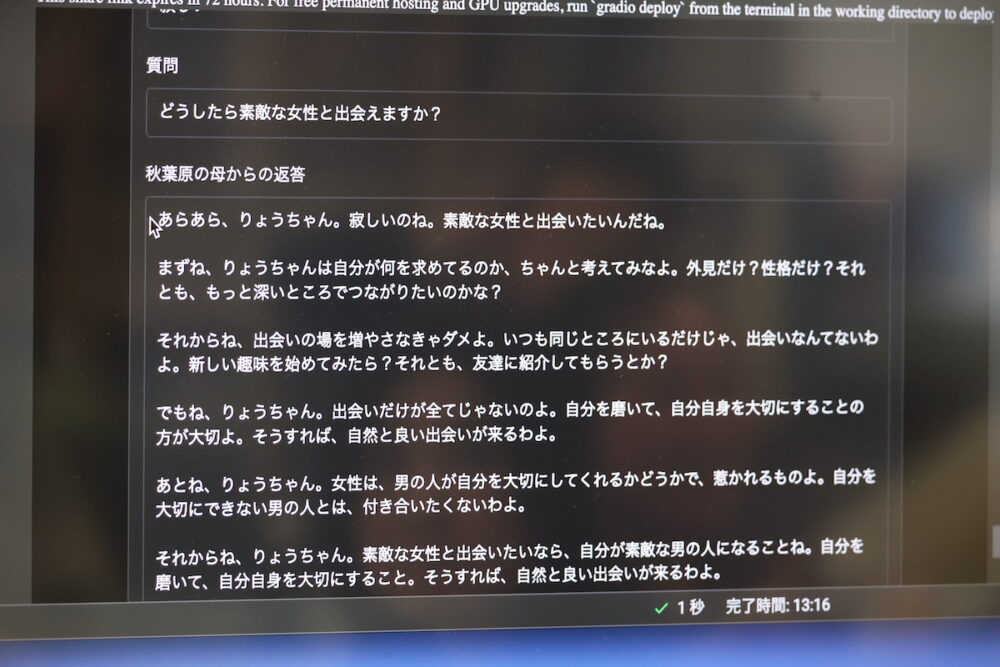

まずは、『秋葉原の母』。相談に対して、含蓄に富むアドバイスをくれるおばあちゃんのような占い師。「りょうちゃん」という名前で相談したら「あらあら、りょうちゃん、寂しいのね。素敵な女性と出会いたいんだね。まずね、りょうちゃんは自分が何を求めているのか、ちゃんと考えてみなよ……」と、ちゃんとアドバイスしてくれるのにはビックリした。

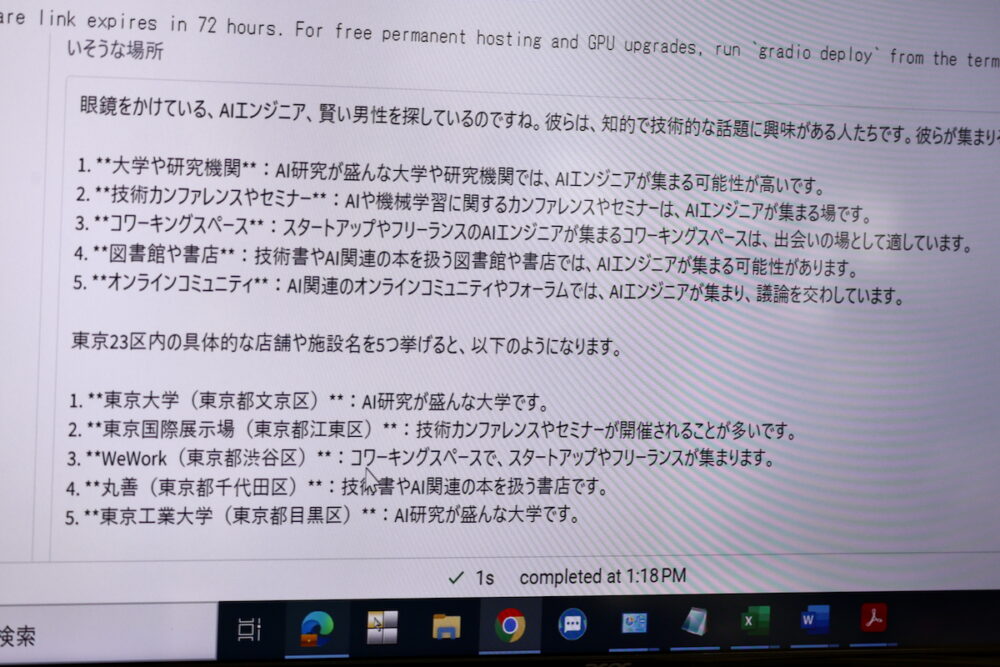

それから男性に求める条件を入れたら、その男性と出会える場所を教えてくれて、仲良くなる方法まで提案してくれるアプリ。『眼鏡をかけている、AIエンジニア』という条件を入れたら『東京大学』『東京国際展示場』『WeWork』『丸善』『東京工業大学(現:東京科学大学)』などがサジェストされた。そりゃそうだろという気もする。仲良くなる方法のところはまだ実装が終わっておらず動作しなかった。どんな結果が出てくるのか、ちょっと見たかった。

それから『思い出の場所から、愛が芽生える、愛を思い出せるデートコースを生成するアプリ』。位置を入れると、ちゃんと最寄りのデートコースを作ってくれるのが秀逸だった。こちらも、提案される内容はちょっとベタだったが、そのあたりは今後のチューニング次第というところなのだろう。

ほんとに4時間で、それぞれ3つのアプリを開発!

第3ラウンドは、わずか15分で『金』について。

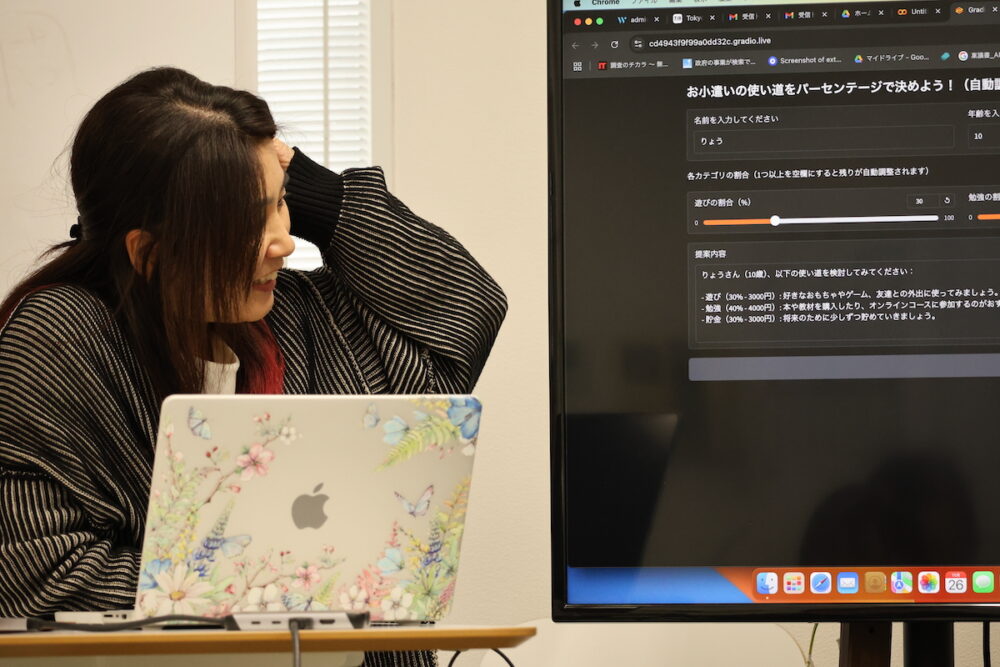

あるチームは、『子どものお小遣いの総額を入れて、遊びと、勉強と、貯金に何パーセント入れるかをスライドバーで入力したら、使い道を提案するアプリ』を開発。スライドバーのインターフェイスまで実装されているのがすごかった!

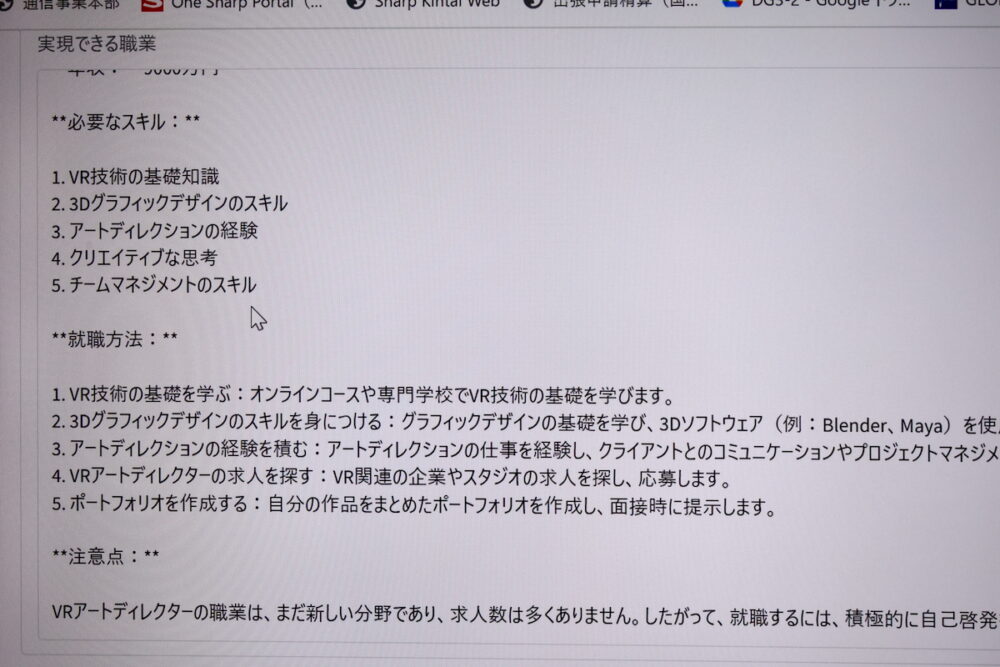

別のチームは、『欲しい年収と、カテゴリーを入れたら、どういうスキルを習得して、どうやって就職したらいいかを教えてくれるアプリ』を開発。これも、ちゃんと動いていて、どんなスキルを身に着けたらいいかのサジェストも正しい気がした。

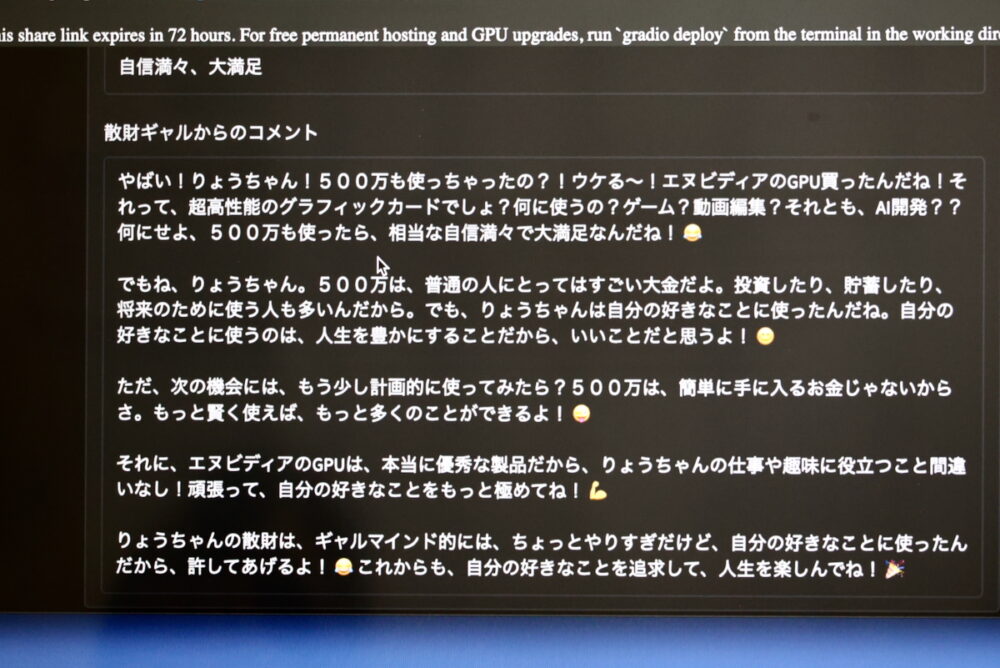

さらに別のチームは、『散財ギャル』という、『散財をしてしまった時に、その散財を正当化してくれるギャル』を開発。

それぞれ、『金』について、3チーム3様のアプローチが行われた。

次なる一手は……現在検討中!

とにかく、AIが組み合わさったプログラミング教室は、プログラミング教室の域を超えていきなりハッカソンが成立するということに本当に驚いた。

もちろん、そこには清水亮さんという天才モデレーターがいて、集まった女性も、クレバーさと積極性を兼ね備えた素晴らしい人たちだったという条件もあるとは思う。

1人ずつチーム編成を入れ替えていくという清水さんのディレクションもあって、最後には全員が仲良くなって、ここに新しいコラボレーションも生まれそうな予感もあったが、会社以外のコミュニティですぐに仲良くなれない男性と、なれる女性……という違いもここにはありそうだ。

いずれにしても、コロナで少し廃れてしまった『ハッカソン』という文化を再生したい……という清水さんの思いと、AIを使った開発という強力な武器は、両輪として機能しそうだった。次なる『初心者AIハッカソン』はどういうカタチで行われるのか? とても楽しみだ。

参加者のMayaさんのブログ

#10 何にもわからないけどAIハッカソンに出た

https://medium.com/@mayapom/10-%E4%BD%95%E3%81%AB%E3%82%82%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%A9ai%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%87%BA%E3%81%9F-fc25020c5d39

次回、参加したい人のための清水さんによるアンケート

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMdkrMaqUMeN3u8v5DPLSjZRl7YOJqs7zfblyeA1aSzk7uA/viewform

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2026.01.31

取材の文字起こしに、Nottaが欠かせなくなっている

-

- 2026.01.08

アップルが新春を彩るコンテンツを発表

-

- 2025.12.29

エンジンの魅力をiPhone/iPadで再現したTrans4motor R開発秘話

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)