貴重映像と関係者証言で振り返るビートルズ史

そもそもこの番組はNHKが制作したものではなく、1982年に米MGMが制作したビデオ『THE COMPLEAT BEATLES』を再編集したもの。輸入盤や日本版VHSも発売されていたようだが、お店で見かけたことはなく、宣伝も行き届いていなかったためその全貌は把握できていなかった。当時はまだ市販VHSを買うという習慣もなかった。

この作品を最初に身近なものとして認識するのは、84年夏頃のこと。試験放送が始まったばかりのNHK-BSの目玉番組の一つとして『ビートルズのすべて』を放送するという告知をNHKで流していたのだ。「ヘイ・ジュード」の演奏シーンを使用した番宣を見て、これは『THE COMPLEAT BEATLES』の映像なのでないかと気づき、すぐにこの番組が見たいと思ったものの、BSのアンテナがないと見られないことを知って諦めた記憶がある。なので、『ビートルズのすべて』が大晦日に放送されると知って大いに喜んだ。

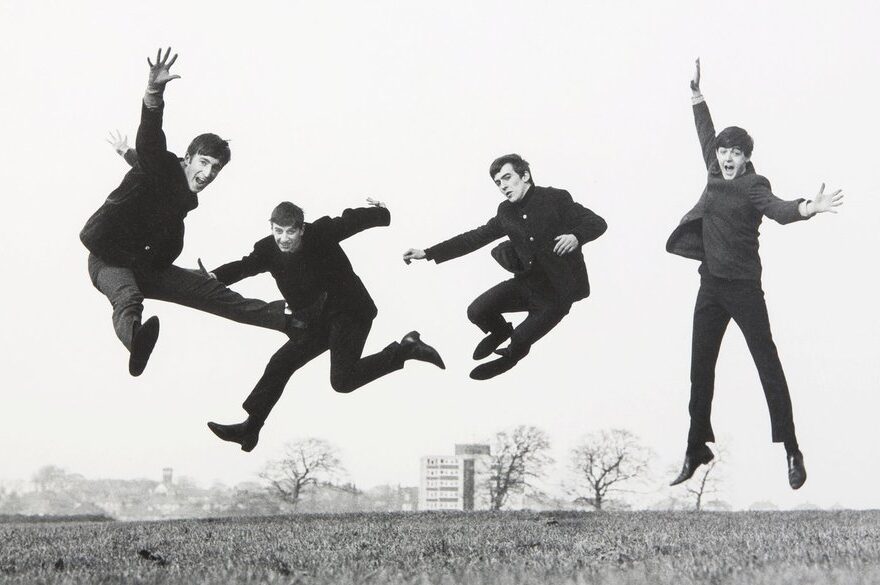

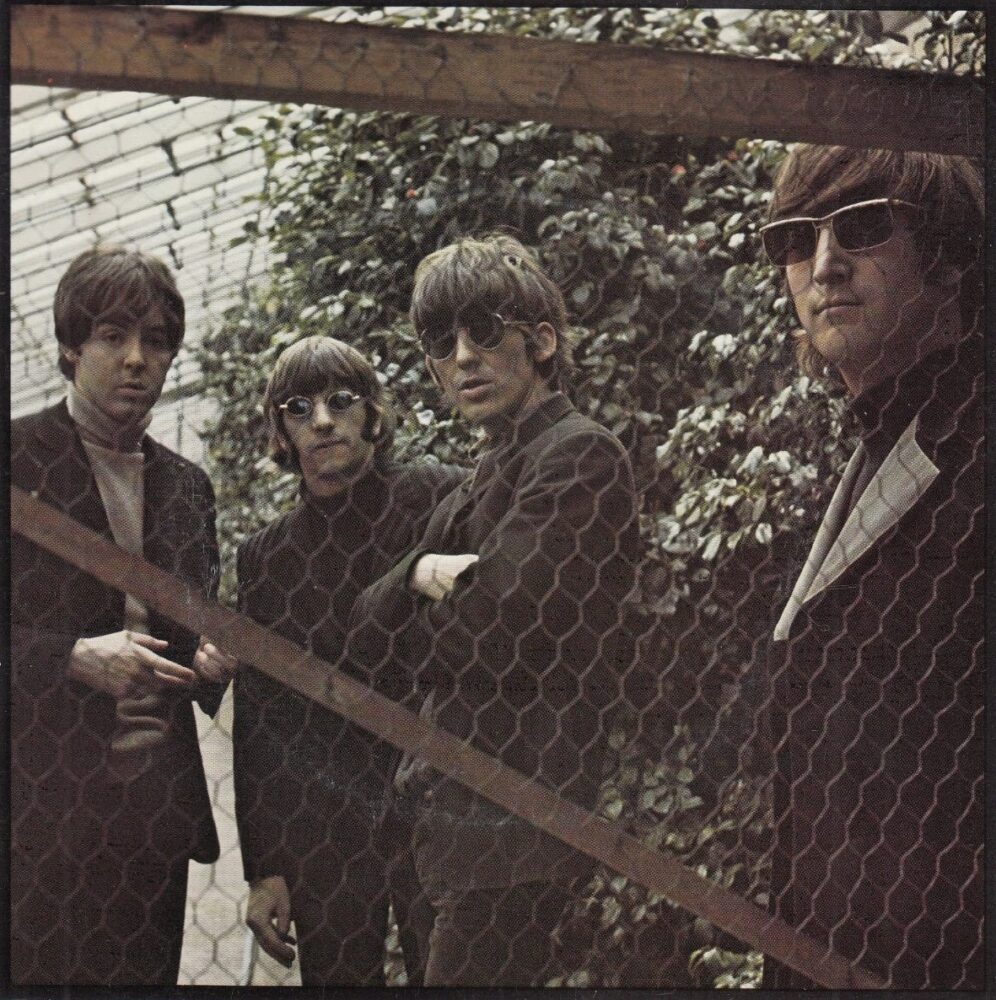

『ビートルズのすべて』は、メンバー誕生からビートルズ結成、そして解散までの歴史を貴重な映像と証言を交えながら綴ったドキュメンタリー作品で、原盤を挿入歌として使い、ニュース映像やライブ映像、レコーディングシーンなど観たことのない映像を多数紹介した、初のビートルズ映像ヒストリーという意味においても非常に画期的な作品であった。それまではフィルムコンサートで時折『ヒストリー・オブ・ザ・ビートルズ』というビートルズ史をコンパクトにまとめたフィルムを見たことがあったが、20分程度の尺では物足りなく感じていたから、2時間たっぷりにビートルズが楽しめる『ビートルズのすべて』はファンにはたまらないものであり、それまで書籍で読んでいた史実が動画で綴られていく様子に興奮させられた。

ジョージ・マーティンの声を当てた柳生博の名演

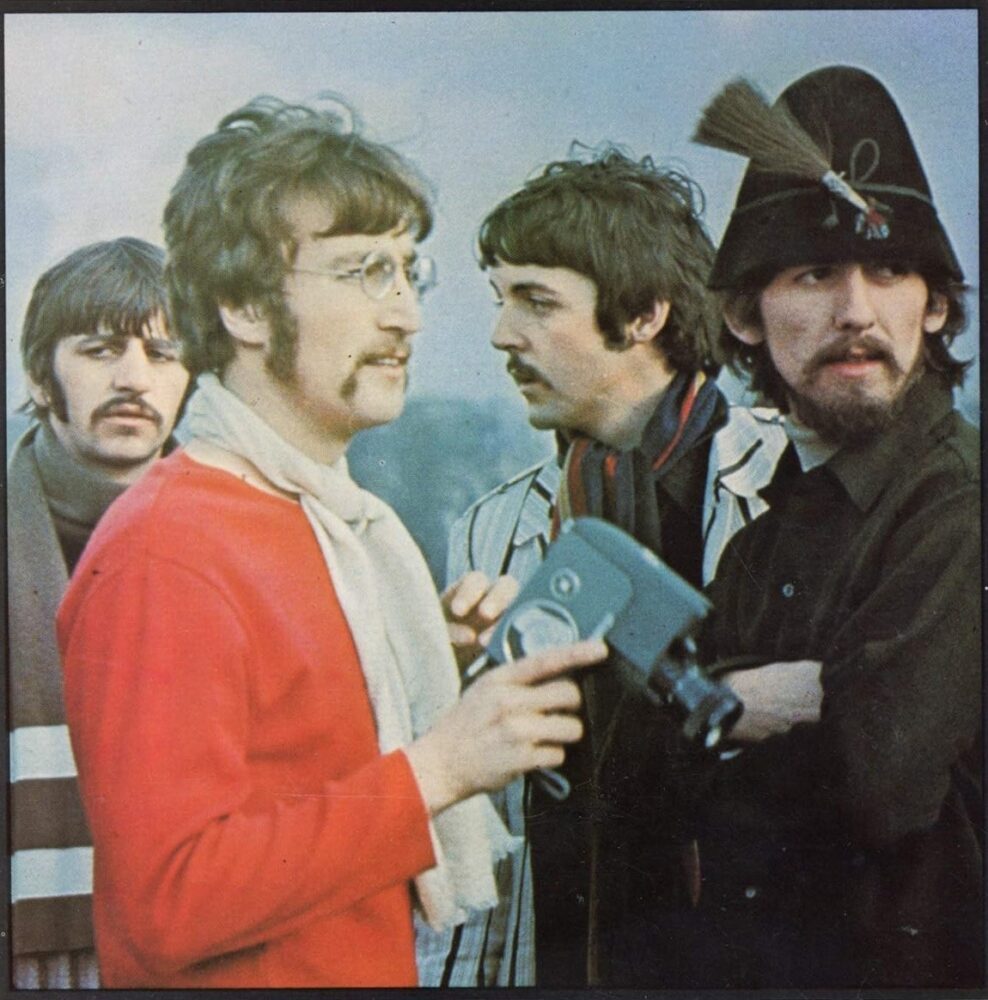

もう一つの特徴は、ビートルズのメンバーは誰一人として取材を受けていないこと。代わりに彼らと交流があった様々な人物が登場するのだが、なかでも重要なのがジョージ・マーティンである。5人目のビートルズと言われたジョージ・マーティンが登場することでオフィシャル感が生まれ、全体に重厚感を与えていた。いろんなところで見聞きしていた話(初めて4人と会ったときのネクタイのエピソードや『サージェント・ペパーズ』あたりのレコード秘話など)も、本人の口から発せられる映像は初めてだったのでこれにも感動させられたものだった。

だが、本人コメントとはいうものの、すべて吹き替えになっていたのがNHK版の妙で、これが素晴らしかった。とくにジョージ・マーティンの声を当てた柳生博とナレーションの江守徹。両者の説得力溢れた声が番組を引っ張っていたといっても過言ではなく、今でもジョージ・マーティンの写真や映像を見るたびに柳生博の声が思い浮かぶほど、両者は密接に結びついている。世代的に柳生博といえば、『クイズハンターチャンス』『世界の料理』が思い出されるが、ビートルズファンにとっては『ビートルズのすべて』のジョージ・マーティン役ということになる。

そしてこの番組で印象的だったのは視点が中立であったことだ。ビートルズを神格化することもなく、60年代という特殊な時代背景を味方につけた現象であることを説明しつつ、彼らの才能を正当に評価する一方で、失敗作や頓挫したプロジェクトへの批評も的確。映画『マジカル・ミステリー・ツアー』に触れた際の「残念ながら、何も起きなかった」という解説が、江守徹のナレーションのせいかとても重たく感じたものだった。これが字幕であればそこまで印象に残っていなかったに違いない。

ロックドキュメントの基本となった『ビートルズのすべて』

冒頭に記したように映像面においても貴重なものが多く使われていた。日本公演の7月1日バージョン、64年のアビーロード・スタジオでのレコーディング風景、「ストロベリー・フィールズ」「ヘイ・ジュード」「レット・イット・ビー」のプロモ、『アワ・ワールド』の「愛こそはすべて」等々。

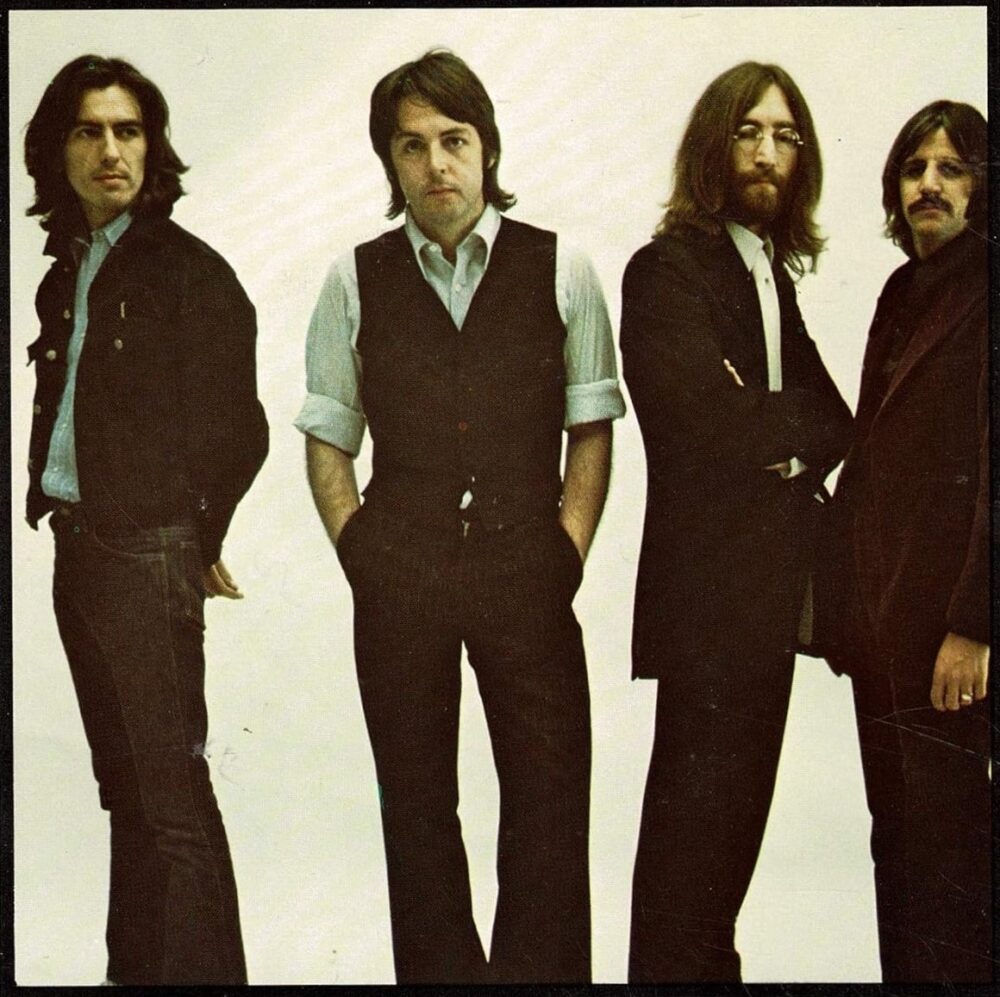

それまでフィルムコンサートでは観たことのあるものではあるが、おしなべて画質も綺麗で、かつテレビ放送でフル尺というのは珍しく、ありがたく、以降録画したビデオを何度も見返すことになる。そしてなにより、それらの素材をテンポよく編集している構成が素晴らしかった。飽きない作りになっていて、今思えば、この『THE COMPLEAT BEATLES』はその後現在に至るまで作られてきたロックものの映像ドキュメントの基本となっており、実に画期的なものであった。

だが今この映像が語られることはない。DVD化もされていない。95年の『アンソロジー』がこれにとって代わる形になったため役割は果たしたということ。もうひとつ、原盤を使っているため、権利面の事情も大きいのだろう。だが80年代のファンは必需作品であったことは間違いなく、なかったことにされるのはいささか寂しく思う。この連載で取り上げてきた80年代のビートルズ・プロジェクトはどれも今ではなかったことになっているが、『THE COMPLEAT BEATLES』そのひとつといっていいだろう。

『ビートルズの~』終了後『紅白』で起きたハプニング

最後にこの年の『紅白歌合戦』の話を。『ビートルズのすべて』の放送終了の3時間後に始まった『紅白』は、都はるみのラストステージと、最後の一幕における鈴木アナの「わたしに一分間時間をください」、そして生方アナの「美空発言」があった伝説回。それをわたしは地元の友達KSくんの部屋で、いつもの仲間(『ブロード・ストリート』を観にいった4人で)と宴会をやりながら見ていた。飲んだり食べたり、ゲームしたり。ときにギターやポータサウンドで「レット・イット・ビー」など弾いて。

そんなふうに盛り上がっていたが、さすがにラストはテレビに注目し、「脚本通りだろ」「鈴木出しゃばりすぎ」「でなきゃ楽譜持ってないだろう」という、今ならSNSに書き込むようなことをブラウン管に向かっていちいち突っ込みを入れていた。だけど、自分たちがうるさすぎて「美空発言」には全く気が付かなかった。気づいたのは少し時間が経って、そのことがテレビや雑誌で話題になってからのことだった。

ある日、そういえばと1本のカセットテープをラジカセに入れてみた。この頃、4人で会う際は必ず会話なり演奏を格安のカセットテープに録音しており、それを意味もなく保存していた。このときも宴会の模様をすべて録音していたので、その部分を確認してみようと思ったのだ。再生してみると確かに生方アナが「ミソラ」と言っていた。なのに我々はそれに全く気付づいていない。それでもテレビに向かって突っ込みをいれている様子がおかしかった。

生方アナは個人的に好きなアナで、生方アナが担当していたラジオ『夕べの広場』を毎週聴いていたからあまりの叩かれぶりに少し気の毒に思ったものだった。

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)