MacBook Proのスタンダードモデルは、ますます『本来のProモデル』に

現在、Macのノート型パソコンは、MacBook Airの13/15インチ、MacBook Proの14/16インチと、2モデル4ラインナップとなっている。MacBook AirはMシリーズのスタンダードライン、つまりM3やM4を搭載してきており、ポート数が少なく、ディスプレイも、オーディオの質も十分に上質だが、最上級のものではない。

対してMacBook Proは、3つのThunderbolt 4〜5のポート、HDMIポート、SDカードスロットを備えており、ディスプレイは最上級の美しさを持つLiquid Retina XDRディスプレイ、オーディオもフォースキャンセリングウーファーを備えた6スピーカーシステムを搭載している。現在、このあたりは、最下位モデルから100万円を超える最上位仕様まで、ほぼ共通となっている。

性能差を生んでいるのは、ほぼチップセットの違いと言っていい。今日からのラインナップでスタンダードモデルがM5、上位モデルがそれぞれM4 Pro、M4 Maxを搭載したものになる。同じ世代であれば、当然上位モデルの方が速い。現状でいえば、M5はCPUが10コア、GPUが10コア。M4 ProはCPUが12〜14コア、GPUが16〜20コア、M4 MaxはCPUが14〜16コア、GPUが32〜40コアという構成になっている。それぞれ同じ世代であれば、コアの性能は一緒。高性能なモデルはCPUやGPUのコアをたくさん積むことで性能を上げている。

前モデルでいえば、スタンダードモデルのMacBook Proが搭載するM4チップは、MacBook Airの搭載するものと基本的には同じである(MacBook AirはGPUが8コアのモデルも選択可能)。しかしながら、性能は同じではない。MacBook Airは放熱ファンを持っておらず、自然の熱伝導と放熱に頼るしかない。しかし、MacBook Proは温度に応じて回転数を調節する放熱ファンを持っているので、長時間高負荷に耐えることができる。

つまり、静かで自然放熱の範囲で動作するのがMacBook Air、冷却ファンで強制冷却が可能で、良質なディスプレイ、音響、多彩なポートを持っているのが、MacBook Pro。そのProの中で、コア数によって性能のバリエーションが与えられているというわけだ。

これ以上必要な人はわずか……と思わせるM5の高性能

最下位モデルのMacBook Proはこれまで比較的不遇なモデルで、チップセットの性能が低かったり、ポート数が少なかったり、『名ばかりのPro』であったことも多かった。しかし、その差は次第に埋められ、ついに前モデルのM4からは、ポート数も上位モデルと同じ3つになったし、外部ディスプレイも2枚の6Kディスプレイを接続可能になった。まだ、Thunderboltの規格の違いなど多少の差は設けられているが『わずか』な差になったと言えるだろう。

つまり、このスタンダードモデルと、上位モデルの差は『チップセットの処理能力の差』に尽きると言っていいだろう。

ピーク輝度1600ニト、コントラスト比1:100万、ProMotionテクノロジーで最大120Hzで動作する、本当に美しいLiquid Retina XDRディスプレイをはじめとしたゴージャスな装備は、上位モデルのMacBook Proとほぼ共通になっている。

多くの人にとっての処理能力は、これで十分と言えるほどM5チップの性能は高い。より上位の、M4 ProやM4 Maxなどのチップセットが必要になるのは、ローカルでLLMモデルを動かしたいとか(Maxは最大128GBまでメモリを搭載できる)、巨大な動画を日々編集するとか、大きな3Dモデルを動かすとか、アプリを頻繁にビルドするとか、そういう特別に巨大なデータを迅速に処理しなければならない人に限られるだろう。後述のベンチマークをご覧いただければ分かるように、M5の処理能力は充分に高いのである。

M4を大きくしのぐM5のパフォーマンス

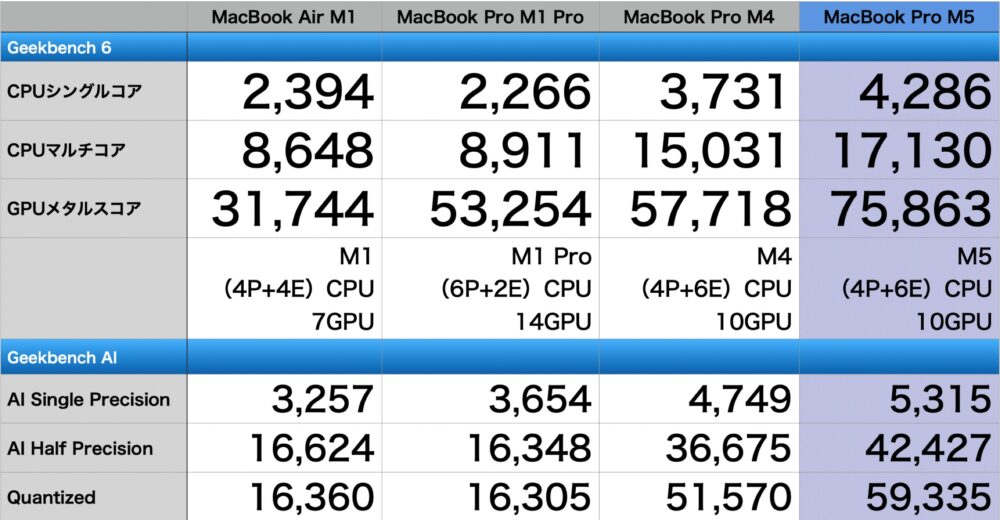

では、M5チップセットのGeekbench 6 Proと、Geekbench AIによるベンチマーク結果を見てみよう。

ここでは、ひとつ前のモデルであるM4、そして、参考までに2020年に発売されたApple Siliconの原点MacBook Air M1、そして上位モデルであるMacBook Pro M1 Proのデータと比較してみた。そのあたりのモデルを使っている人は、さすがにそろそろ買い替えを検討されているのではないかと思うのだ。

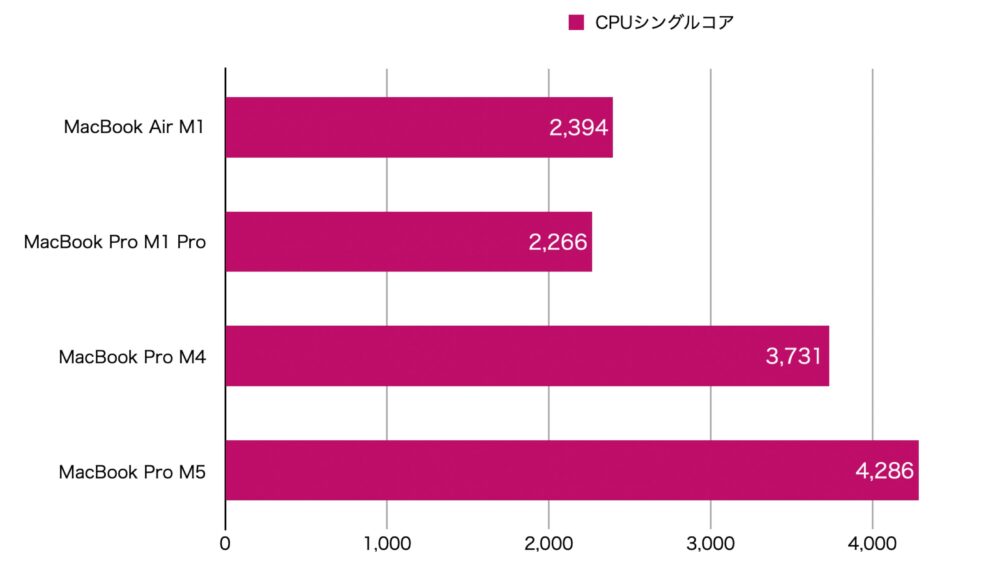

まずはシングルコア。これは純粋にTSMCの3nmプロセスの第3世代と第2世代の差ということになる。前世代のM4と比べるとおおよそ約15%ぐらい性能向上している。最初のApple SiliconであるM1シリーズと較べると、おおよそ2倍近い差がついていることも見て取れるだろう。M1は良いマシンだったが、いくらなんでもそろそろ買い替え時だ。

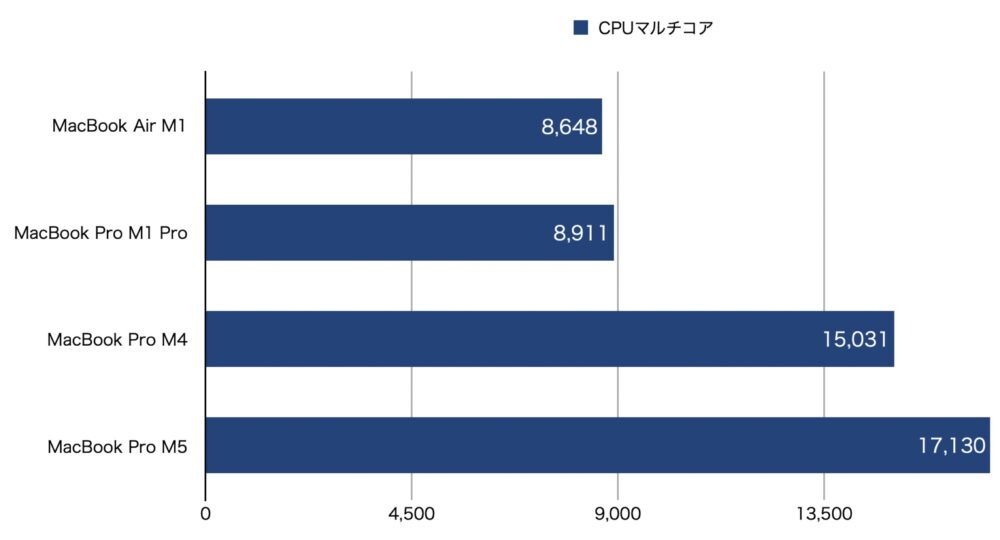

マルチコアの場合、それにコア数の差を掛け合わせたものになる。M4とM5のコア数は同じだから、マルチコアの性能差も、ほぼシングルコアの数値を反映したものになる。

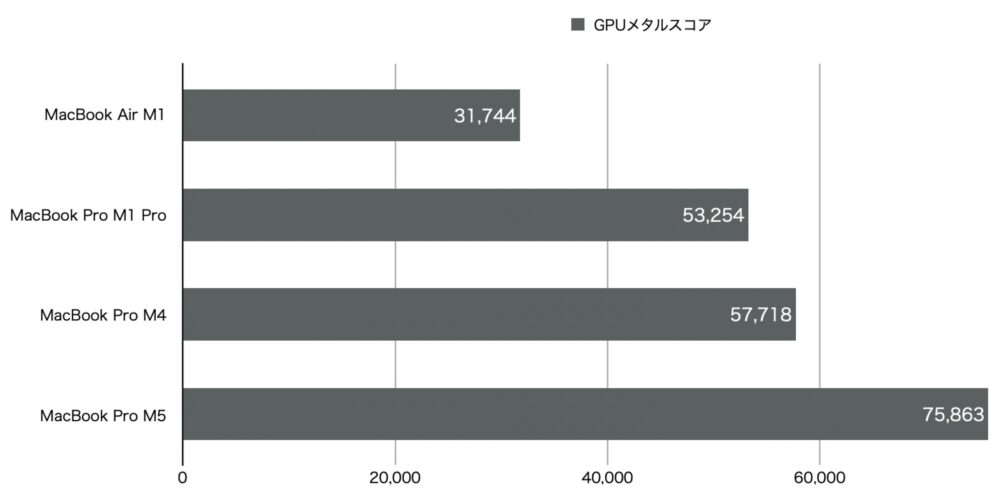

次は、グラフィック性能を大きく左右するGPUのメタルスコア。なんと、M5はM1の2.5倍のスコアをマーク。14個のGPUコアを持つM1 Proや、M4と比べても30%以上高性能だ。グラフィック性能において、大幅に性能向上したと言える。Geekbench 6のメタルの数値で約31%の性能向上ということだ。

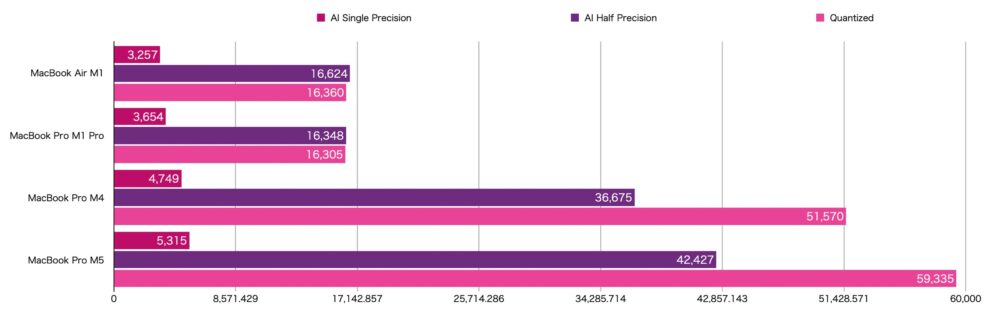

最後に、Geekbench AIの数値もグラフ化しておこう。

こうやって見ると分かるように量子化(Quantized)の数値は新しいモデルになるほど飛躍的に伸びている。これは量子化の数値が、Apple Intelligenceのようにローカルで動かすコンパクトなAIの動作速度に大きく影響するからだ。Apple Intelligenceが発表されて以降、量子化の数値を上げるように開発されているのだろう。

M5の量子化の数値は、M1やM1 Proのなんと4倍近く。M4と比べても20%近い向上を果たしている。実のところ、今や言語処理や画像処理など、意識していなくても多くの部分でAIが使われている。それには、処理によってCPU、GPU、Neural Engineのうち最適なものが適宜使われているが、ここではNeural Engineのパフォーマンスを計測している。

M1 Proの半分以下の時間で、手ブレ補正を完了

実際的なシーンでも計測してみた。

Adobe Premiere Proで、動画に手ブレ補正(Warp Stabilizer)をかけた時にかかる時間を計ってみた。長さ10分の4K Apple ProRes 422 HQを用意し、エフェクトをかけ終わるまでの時間を計測した。

このテストは、メインになる解析ではCPU性能、処理にはGPU性能が大きく影響する。また、アップルが強くアピールしているM5の153GB/sというのも大きく影響を与えている可能性がある(前モデルのM4では120GB/s)。

計測結果はご覧の通り。2021年の秋発売のMacBook Pro M1 Proでは57分46秒かかった処理が、半分以下の27分35秒で終了している。メディアエンジンの効果などもあるのだと思うが、4年経つとProチップと較べても2倍以上のスピードで処理できるというのには驚かされる。

「たった2万2000円!」になった、Nano-textureディスプレイはお勧め

今回お借りしたのはNano-textureディスプレイ搭載機だったのだが、これは実に素晴らしい。

このNano-textureディスプレイは単なる反射防止の表面加工ではない。ガラス自体の表面に微細だが深い凹凸を加工し、ディスプレイの彩度や明度をほとんど損なわずに画面の反射を防ぐことができる。もちろん、ツヤの有無というのは好みがあるかとは思うが、背後に窓や蛍光灯があっても気にせず使えるのは本当に素晴らしい。

32インチのPro Display XDRに搭載された時には10万円のオプションだったのが、わずか2万2000円で設定できるようになっているのは本当にリーズナブルだと思う。

M5 Pro/Maxを待たなくてもいいと思う

このように欠点の少ないMacBook Pro M5だが、悩みがないわけではない。

というのも、上位モデルが現状M4 Pro、M4 Maxのままなので、上位モデルを買おうか悩んだ時に直接比較ができないのだ。去年は、M4、M4 Pro、M4 Maxは同時に登場したのに、今年はM5のMacBook Proのみが先行して発売された。まだ、M5 Pro、M5 Maxの開発が終わっていないのだろうか?

いずれにしても、半年以内ぐらいに発売されるとは思うが、M5 Pro、M5 Maxの購入を検討している人にとっては悩ましい話だ。ビジネスとして切羽詰まっているなら、M4 Pro、M4 Maxを買うのも仕方ないと思うが、待てるのならM5 Pro、M5 Maxを待ちたいところだ。このM5の性能向上ぶりをみてもM5 Pro、M5 Maxの性能は期待できると思う。

しかし、そこまでの性能を必要としないならば、MacBook Pro M5は本当に幅広い人にお勧めできる十二分な性能を持ったモデルだ。M4から価格は変更されていないので、性能向上した分、実質値下げともいえるコスパの高いモデルだろう。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.10.27

WWDC 2025開幕直前。今年は何が発表されるのか?

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)