日本の巨大ロボット群像

https://artne.jp/giant_robots/

懐かしい『巨大ロボット』の世界を再検証

筆者は鉄人28号こそリアルタイムで見た記憶はないが、マジンガーZにはじまり、ライディーン、鋼鉄ジーグ、コンバトラーVなどの時代に幼少期を送った。それぞれ、ジャンボマシンダーや、超合金、プラモデルなどを持っていた。また、ガンダムに始まり、ザブングル、エルガイム、ダンバイン、ボトムズ……といった時代にはプラモデルに熱中しており、当時学校の近くにあったボークスというプラモデル屋に通い詰め、新製品を買い、改造したり、ジオラマを作ったりしていた。

小学校時代から水色の背表紙のハヤカワSF文庫を読みあさっていたので、ロバート・A・ハイラインの『宇宙の戦士』も読んでいた。アバロンヒルから発売されていたウォーゲーム(と当時は言っていたがいわゆるボードゲーム)の『Starship Troopers』の箱には、金ピカの丸いヘルメットと円筒形の手足の’50年代っぽいダサい『パワードスーツ』が描かれていたが、ハヤカワSF文庫には、それより大幅にカッコいい『パワードスーツ』が描かれていた。

それが、スタジオぬえの宮武一貴さんのデザインで、加藤直之さんイラストで描かれていて、それもまた日本の近代ロボットの源流ともいえるデザインだと思う。

そんな、想い出を持つ筆者にとって、この『日本の巨大ロボット群像』は最高の展覧会だった。

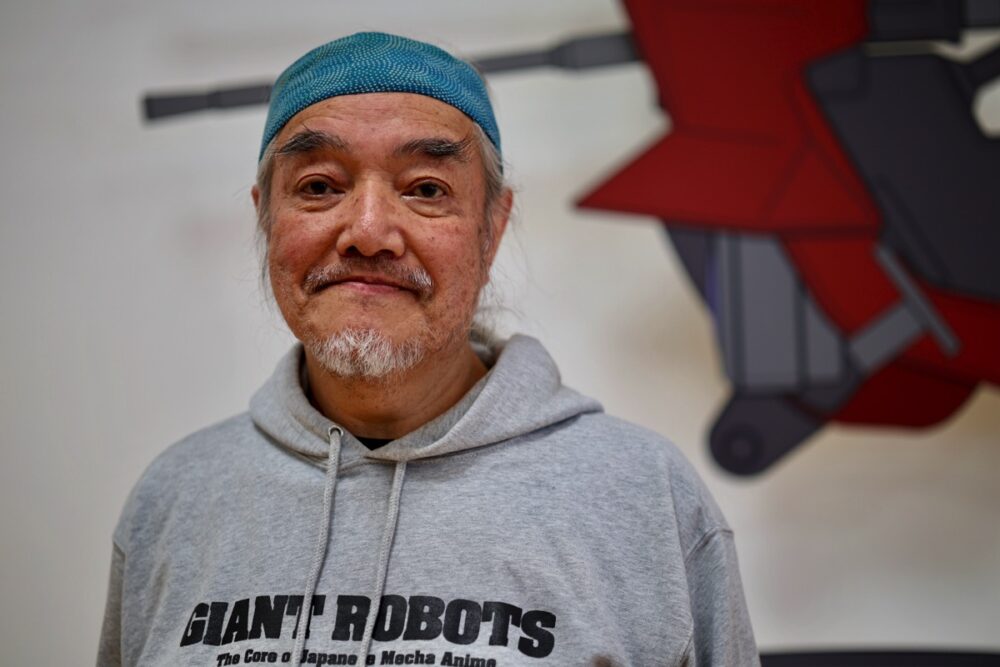

今回の展示には、横須賀市出身のメカニックデザイナー宮武一貴さんが深く関わっておられ、特別に絵画を出展されていたり、後述の『みかさロボ』のデザインに関わっていらっしゃったりする。筆者が取材に行った内覧会には宮武一貴さんがいらっしゃっていて、直接オープニングの挨拶をされるのを聞くことができた。半世紀近く前に自分が愛したコンテンツの作者に実際に会えて本当に感動した。

なお、この展覧会は多少カタチを変えながら、先に福岡美術館(2023年9月9日〜11月12日)で開催されており、この後、高松市美術館(2024年4月20日〜6月16日)、京都文化博物館(2024年7月6日〜9月1日)、愛知会場(2025年2月〜3月)で開催される予定となっている。

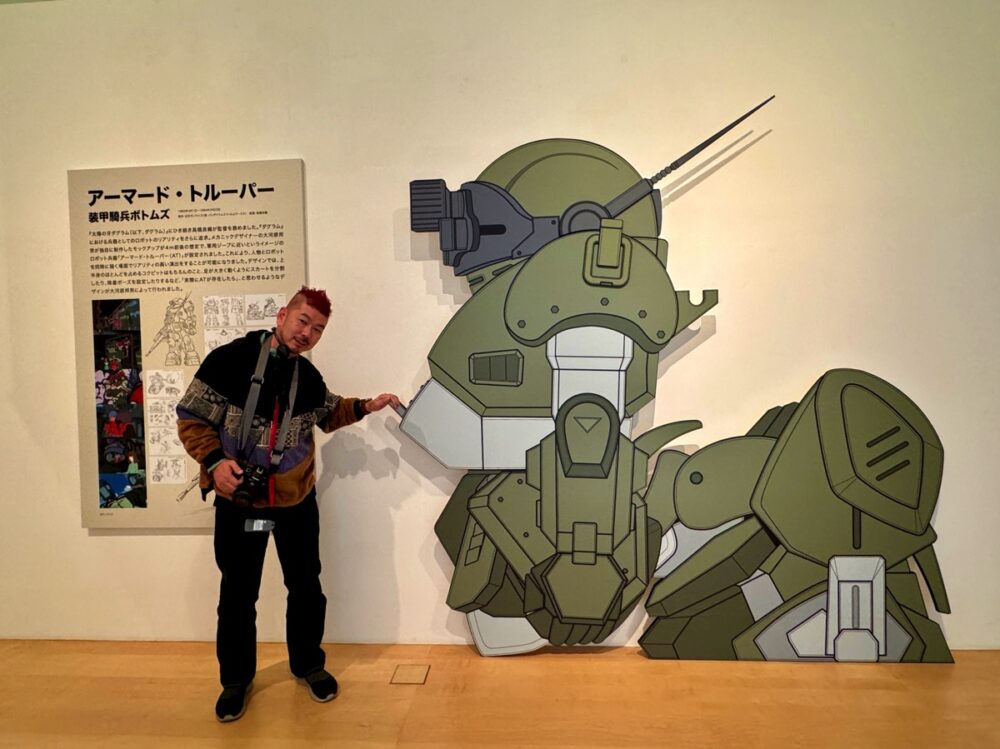

狭苦しそうなボトムズや、ダグラムのリアルサイズを体感

面白かったのは、『歴史』『大きさ』『内部構造』とパートを分けて巨大ロボットを語っていることだろう。

戦後復興の中で描かれた鉄人28号、高度経済成長の中、オモチャ産業と一緒に成長して『合体』『変形』などの魅力を盛り込まれていったマジンガーZシリーズ、ゲッターロボ、ライディーン、コンバトラーVなどの’70年代ロボットアニメ、そしてその影響を引きずりながらも大人が楽しめる『SF考証』『戦争』『人間ドラマ』などを盛り込んだガンダムの登場。こうやってみると、ロボットアニメも世相の影響を受けていたことがよく分かる。

広い会場を活かしたのが、『大きさ』に関する展示だ。

エントランスには、アクリルパネルに描かれたスタジオぬえ版パワードスーツ、そしてザブングルのレッグが配される。『身長57m』のコンバトラーVに代表される ’70年代巨大ロボットの展示こそなかったが、約18mのガンダムは床に設定サイズでプリントされて張り込まれていた。壁面の張られていたガンダムのシールドは「なるほど、こんなサイズだったのか!」と納得のサイズ。

とりわけ、乗り込んだ操縦室がコクピット(全高約10m)のダグラム、胴体と頭部がコクピット(全高約4m)のボトムズは、展示されたパネルのスケール感がリアルでよく分かった。なるほど、ボトムズのコクピットは戦車に乗り込むようでもあるし、狭苦しく『鉄の棺桶』と呼ばれたのも納得。乗りたくない。むせる。

ともあれ、子供の心から夢想していた『実物大』を、いろいろなカタチで見せてくれて、これは非常に納得の展示であったし、パソコンの画面上では理解できないような納得感があった。特に、ガンダム以降の『リアルロボット路線』は、戦闘機や戦車、ジープなど、実際の軍用メカに近いスケール感で、同時に搭乗員とロボットが同じ画角で描けるように工夫されていたことがよく分かった。

男の子は『内部構造』がお好き

カットモデル、『内部構造』も男の子の大好物だ。マジンガーZ時代から内部構造のイラストはあったし、筆者の子供時代にも(ロボットから話は外れるが)宇宙戦艦ヤマトの片側の舷側が外れて内部構造が見えるプラモデルがあったことを思い出す。

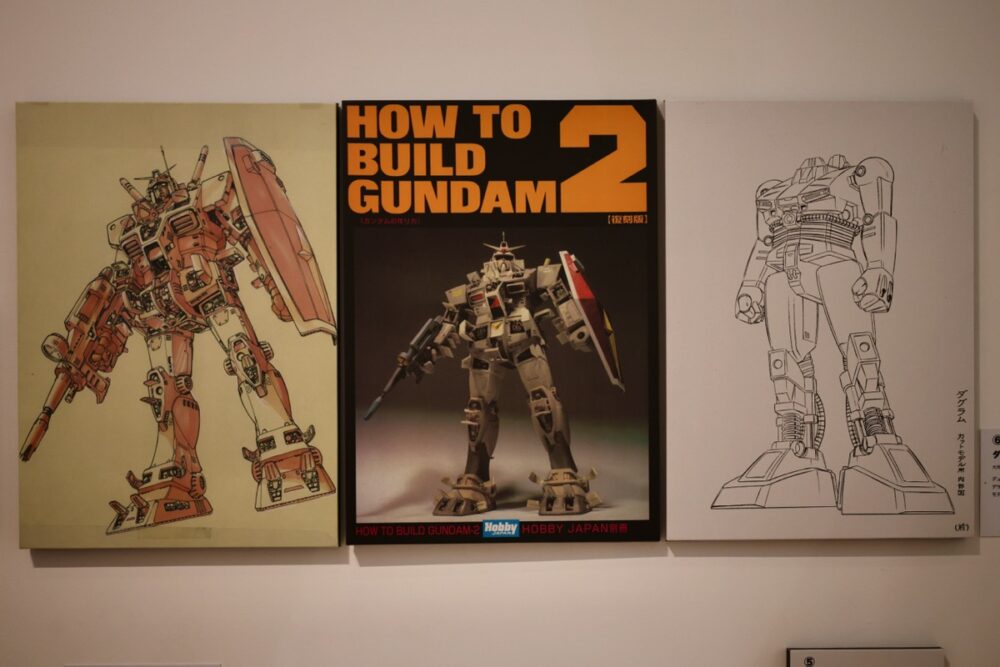

ガンダムにも当然内部メカがデザインされるのだが、展示されていたものの中で懐かしいのがHobby Japan社の『HOW TO BUILD GUNDAM 2』だ。

表紙には設定資料に基づいて自作されたガンダムのメンテナンスハッチフルオープン状態の作例が使われている。弟とどちらが先に読むかでお互いに譲れなかったので、筆者の実家にはこの本が2冊ある。

この後内部構造にこだわったのがデザイナーの永野護さんなのだそうだ。たしかに、エルガイムは劇中でもランダムスレートを開いて足の内部構造を見せる。そして、関節のジョイント部も物理的に不具合ないようにデザインされるようになった。展示されていたのは、ファイブスター物語のディー・カイゼリンの設定資料で、たしかにここまで細く仕様設定されているロボットはいなかったかもしれない(現代の技術では実現不可能なツインスイング関節も、だからこそロマンチックなのだと思える)。

コラボ企画、宮武一貴さんの『みかさロボ』

この展覧会には、地元横須賀出身の宮武一貴さんが大きく協力されている。

冒頭に書いたスタジオぬえのパワードスーツをはじめ、宇宙戦艦ヤマト、ライディーン、コンバトラーV、マクロス、ダンバインなど数多くの巨大ロボットアニメに携わって来られた宮武さんの、巨大ロボット絵画も展示されている。

筆者が行った内覧会では、宮武さんがオープニングの挨拶をされたり、ご自身の絵画の解説をしたり、多くの作品が実際に制作されていた時代の昔話をされていたりして、非常に面白かった。

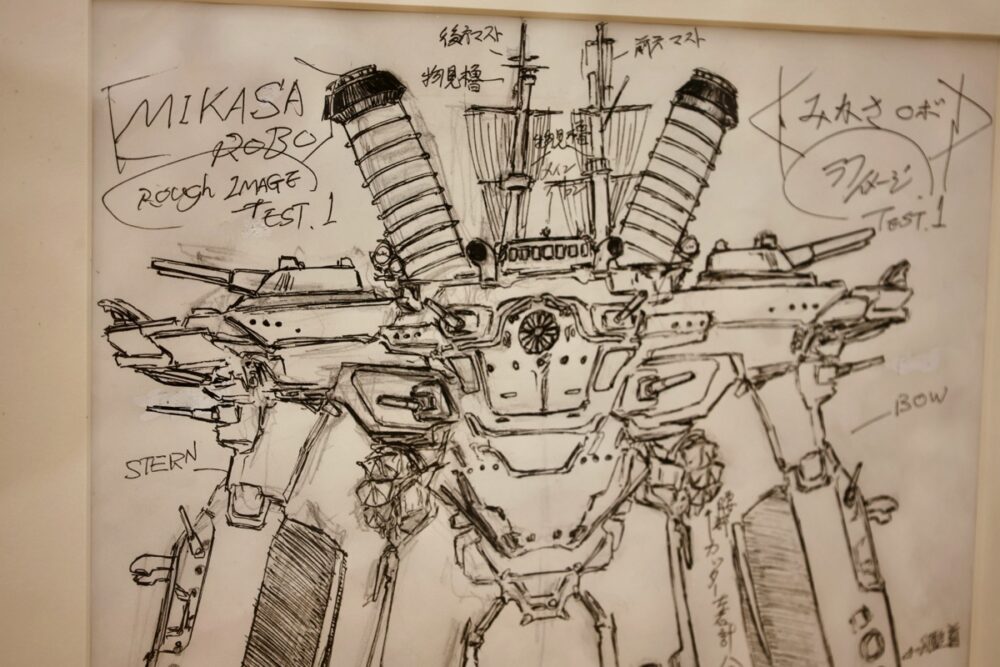

また、同時開催のイベントとして、横須賀市観光課がVR空間内で運営している「ヨコスカメタバース」内で、横須賀に展示されている戦艦三笠が、変形してロボットになったという設定の『みかさロボ』のデザインも、宮武さんが行っている。

メタバースヨコスカ

https://metaverse-yokosuka.com/

戦艦三笠は、日露戦争の日本海海戦で連合艦隊旗艦を努めた、歴史ある戦艦。

明治維新後、日清戦争、日露戦争に勝利し、日本が欧米列強に押しつぶされそうになるのを、勇戦によってかろうじて免れた時代の戦艦だ(今、話題の『ゴールデンカムイ』に近い時代)。

その三笠は、『みかさロボ』としてVR空間に復活して何を思うのだろうか?

三浦半島上空に浮かぶ『みかさロボ』からは、はるか下に横須賀港や猿島を見下ろすことができるのだが、マクロスから見下ろした南アタリア島や太平洋もこんな感じだったのだろうかと想像させられる。

『みかさロボ』には、VRChatのワールド内で搭乗(乗船?)することができる。Meta Quest 3/2/Proなどがあれば、バーチャル空間に入って、実際に搭乗したり、操縦したりすることもできる。VRデバイスがなくても、Windows PCやAndroid携帯があれば体験できる。

VRChat

https://hello.vrchat.com/

ログイン後、World検索で「SARUSHIMA WORLD」を検索

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc

展覧会も面白かったが、こうしてVR空間で巨大ロボを実体験できるというのも面白かった。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2025.10.17

『UFOロボ グレンダイザー』50周年記念フィギュアが輝かしい!

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)