松村さんの原稿から読み始めた『ロッキング・オン』

その頃の私といえば真の『ロッキング・オン』信者であった。ロックを聞きはじめた頃は『ミュージック・ライフ』一択だったのが、82年に『ロッキング・オン』の存在を知り、両誌併読時代を経た86年春に『ロッキング・オン』オンリーにシフト。それはちょうど『ライフ』が判型を変え、ロゴを一新し、誌面を全面リニューアルした時期と重なる。メジャーに方向転換した編集方針についていけず、リニューアル第一号のチャーリー・セクストンの表紙にも馴染めなかった。一方、『ロッキング・オン』は「280円から320円に値上げする理由」という渋谷陽一の原稿が掲載。「ロッキング・オンが次のレベルに行くためにはどうしても40円の値上げが必要で、読者に負担をかけるのは申し訳ないが、理解してほしい」という旨のメッセージに心を打たれ、『ロッキング・オン』に忠誠を誓うことになった。

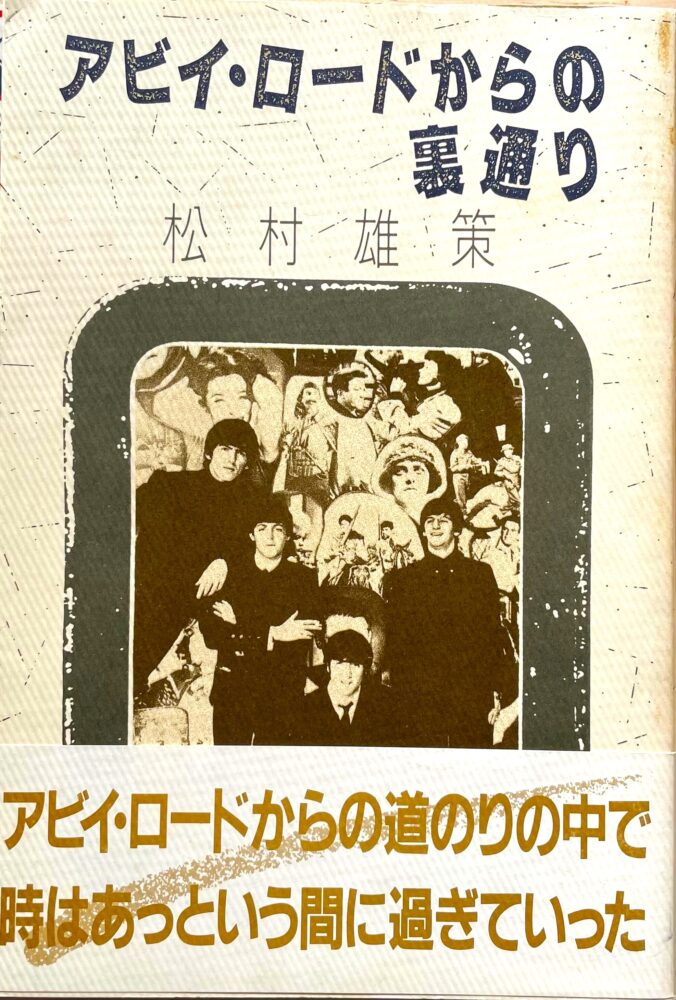

『ロッキング・オン』の発売日は毎月1日。表紙は誰か、誰のインタビューが載っているのか、新譜のレビュー内容はどうか、カルチャークラブではどんな映画が紹介されているのか、海賊盤屋の広告は……等々、すべてが楽しみで、全ページを隈なく読んでいた。スミスもプリンスもコステロも好きだったこの頃、そのなかで発売日に雑誌を手に取って真っ先にページを探したのは、ビートルズをテーマにした松村雄策さんの原稿であった。CD化で多少盛り上がっていたものの、現行の音楽雑誌でビートルズが取り上げられることは皆無に等しく、完全にノスタルジーの対象であったのだが、松村さんは毎号『ロッキング・オン』でビートルズを取り上げ、見開き2ページの中で自分の身辺雑記を織り交ぜてのビートルズ愛を書いていた。

ロンドンでポールに会ったというファン冥利に尽きる話、「ディス・ボーイ」のステレオはどこ盤のシングルで聞けるとかいうマニアックな話、毎年ジョンの命日近くで書くジョンのことなど。そのほかにもプロレスや内田百閒のこと、異色なところでは立ち食いそばの話とか、この頃の私が物事を判断する基準のひとつとして、松村さんは大きな存在であった。

そのなかで忘れられないのがバッド・フィンガーについての記述である。レコードは廃盤、中古市場で高騰、当然のこと未CD化の状況下、忘れ去られたバンドの音楽を聴くことが容易でないなかで、松村さんは執拗にバッド・フィンガーのことを書き続けた。いかに素晴らしいバンドであったか、そして不遇であったか。だからこそ自分が書かなければならない言う義務感や使命感に近い思いが痛いほど伝わって来た。当時の私は、バッド・フィンガーのレコードを一枚も持っておらず、聞いたこともなく、原稿を読んでもただ頭の中で妄想するしかなく、毎回もやっとした気持ちにさせられたものであった。

『苺畑~』と密接な関係にあったバッド・フィンガー

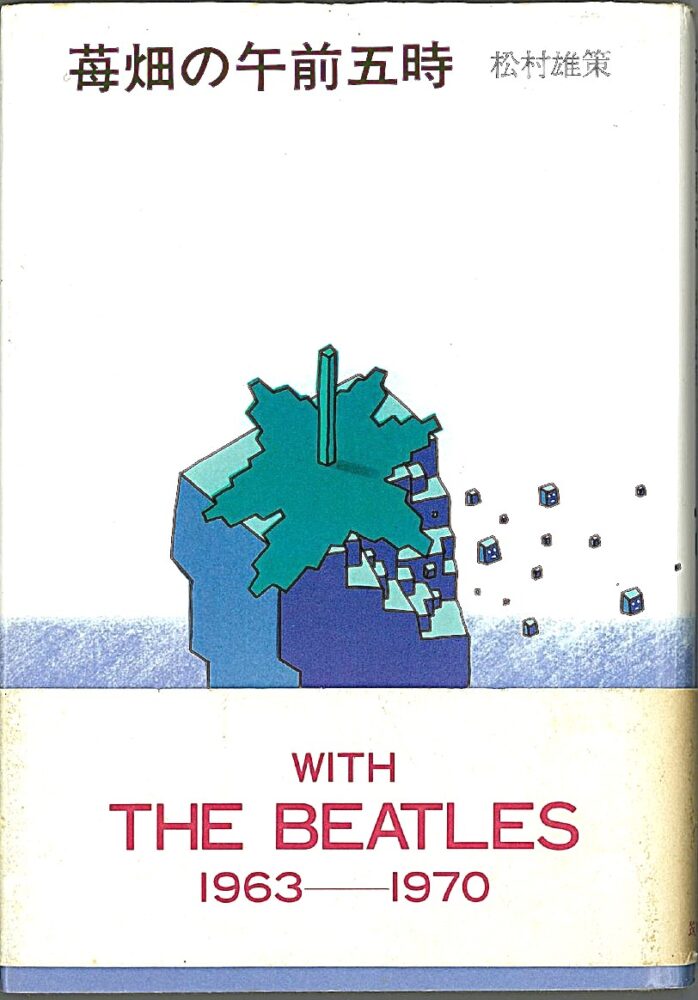

そんな折、松村さんの小説『苺畑の午前五時』が刊行された。ロックを題材にしたエッセイ、近辺雑記を得意とする松村さんの書く初めての小説はどのような内容なのか。大きな期待と多少の不安のなか、その単行本を発売日に購入した。どこの本屋で買ったのかまで覚えていないが、これがとてつもなくおもしろかった。この頃、わたしは古典から純文学、ベストセラーまでまんべんなく読んでおり、村上春樹や三田誠広、椎名誠なんかを贔屓にしていたのだが、『苺畑の午前五時』はそれらと比較してそん色のないクオリティをもった作品であった。いやわたしに大きな与えた影響という意味では、それ以上の意味を持った特別な一冊であった。

帯にWITH THE BEATLES 1963-1970とあるように、『苺畑の午前五時』は60年代ビートルズを愛した少年の青春物語である。63年に小学校5年生だった主人公の亮二が70年には高校生に成長していく、その過程がビートルズの変化とともに綴られていく。小6のときに友達と一緒に見に行った映画『ハード・デイズ・ナイト』の衝撃、66年のビートルズ来日に際してのチケット入手の経緯と武道館公演の感動、オリジナルアルバムが発売になった際の正直な感想、最後はポールの脱退に際しての戸惑い等々、松村さんの目線で活写される濃密な時代の空気感がとても魅力的である。それまでに発表した原稿で書いた内容と重複する部分も多いが、亮二という存在を媒介することで、自分が体験することができなかった同時代のビートルズを疑似体験しているような気にさせてくれるところがうれしかった。前半こそビートルズ目当て読み進めるのだが、徐々に登場人物が動き出し、いつの間にか物語の主役・亮二に感情移入していく点もまた小説ならではの醍醐味であった。

小説が出てしばらく経った頃、松村さんは『ロッキング・オン』の原稿の中で、『苺畑の午前五時』の執筆中を振り返り、後半はバッド・フィンガーばかり聴いていて、この小説とバッド・フィンガーは切っても切れない関係にあると言い切った。ラストシーンのBGMはビートルズではなくバッド・フィンガーの「ウィズアウト・ユー」とも。小説の中にバッド・フィンガーのことは一度も出てこなかったにもかかわらず、またしてもバッド・フィンガーの重要性を説いた。さらにはレコードが廃盤になっている今、書いても意味がないが……と前置きをして、松村さん選曲の架空ベスト盤の内容が記された。

西新宿で購入したバッド・フィンガーの海賊盤

わたしがバッド・フィンガーをちゃんと聞くのはそれから3年後の1990年。西新宿のブート屋で見つけた『If You Want it』というタイトルのCDであった。初期オリジナルアルバム3枚がCD2枚に収録されたもので、値段は9000円。かなりの高額品だが、それでも購入したのは、松村さんの影響にほかならない。ブートであるものの音は良好で、レコード落としではないクオリティを誇っていたのは、どういう経緯で流れてきたものだったのだろうか。「キャリー・オン・ティル・トゥモロウ」から始まり「ウィズアウト・ユー」で終わる1枚目、「ブラッドウィン」で始まり、「イッツ・オーヴァー」で終わる2枚目。そのすべてに感動し、長年聞くことのできなかった積年の気持ちも加わって、聞き終えた瞬間、自分にとってバッド・フィンガーは特別なバンドになったのであった。それから1年後に実現したジョーイ・モーランドによるバッド・フィンガーの来日公演(渋谷クアトロ)も当然足を運んだ。

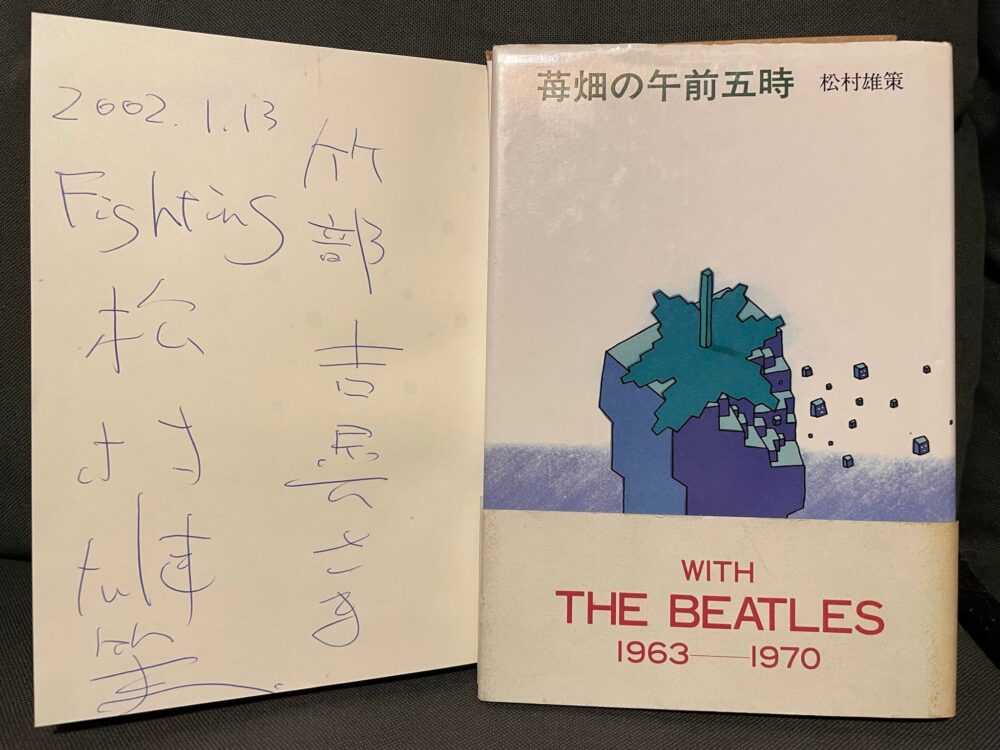

それからさらに数年時が流れて2000年代に入ったあたりの頃、仕事を通じて何度か松村さんにお会いする機会に恵まれた。お互い応援していたバンド、COILのライブでお会いすることが多かったのだけど、そのたびにビートルズ話に花を咲かせた。自分の好きな作家とビートルズの話をする、これ以上ない至福の時間を何度か持つことができたのは感動の極みである。あるとき、酒席の場で、持参した『苺畑の午前五時』に「サインをもらえますか?」とお願いしたら「いいよ」と快諾して表紙裏の白いページにサインを書いてくれた。86年から愛読していた小説に16年の時を経て著者のサインが入った瞬間に感動したことは言うまでもない。今思えばその時間はちょうど午前5時だったような気もするが、そこに松村さんがひと言記したFightingの理由については、墓場まで持っていかなければならないのではないかと思っている。

関連する記事

-

- 2026.03.02

ノルウェイの森とノルウェーの森|ビートルズのことを考えない日は一日もなかったVol.47

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)