今も愛され続けるアメリカ生まれのホットロッドとは。

第二次世界大戦以前は、ヨーロッパではすでにスポーツカーが一般に販売されていたが、アメリカでいわゆる市販車のスポーツカーが登場したのは’54年にGMが発表したコルベットが最初。

それ以前もカリフォルニアの公道レースやドライレイクでのレースは1930年代から行われていたが、当時の世間は世界恐慌真っ只中。前代未聞の大不況下で、大衆の若者が趣味に大金を使えるはずもなく、レースをするには安価で手に入る中古車をベースにフェンダーなどの不要なパーツや装飾を取り外したり、安く手に入るパーツやジャンクヤードで見つけたパーツなどを使って、少しでも速く走れるように自分たちの手で愛車を改造するしかなかったのだ。大衆車を改造して速く走るというホットロッドの基本的なスタンスはここから始まっていたのだろう。

第二次世界大戦の影響によって、1930年代に使用されたドライレイクのコースは閉鎖されてしまうが、戦争が終わりドライレイクでのレースが復活する頃にはレースの人気は驚くほど膨れ上がった。戦後ということもあり、その中心となる若者たちの中には軍隊でメカニックの訓練を受け、飛行機や戦車の整備の技術を身につけている者も多かったことだろう。

そういった若者が地元に戻り、日常の退屈から刺激を求め、安価な中古車をベースにスピードを求める改造を施した。それが、戦後のカリフォルニアを中心に盛んになっていったホットロッドというスタイルのルーツであり、当時のアメリカ人が生み出した、アメリカのスポーツカー文化の夜明けと言えるだろう。

皮肉にも、世界恐慌や第二次世界大戦など、世界中を巻き込む惨劇がホットロッドというカウンターカルチャーを育くむきっかけとなったというわけだ。

1920〜’30年代のクルマ全般をホットロッドと呼ぶ人もいるが、このルーツを考えれば、あくまでも速く走るためというスタンスはホットロッドには必須の要素であると考えられる。

ちなみに、現代でもトラディショナル・スタイルのホットロッドは圧倒的にフォード車が多いが、それは大衆車の代表としてアメリカで爆発的に売れたモデルTやモデルAなどのフォード車が、当時中古車としての流通台数が多く、安価に手に入ったためという背景が読み取れる。

ホットロッドの盛り上がりと共に’40年代以降は徐々にアフターパーツも登場し、’50年代以降もそれぞれの時代の手法、パーツを用いた様々なスタイルを築き上げた。もちろん、時代によって姿は違えど、走りを重要視するという基本的なコンセプトは時代を超えても変わらずにである。

そして、戦後から半世紀以上たった今でもアメリカで生まれたホットロッドというカルチャーは生き続け、世界中のファンから愛され続けている。

今さら聞けないホットロッドの基本のキ。

ホットロッドの用語集を作ろうと思ったら一冊本ができそうだが、小特集の尺の関係上厳選して定番のモディファイ、パーツやちょっと変わった見た目のホットロッド特有のスタイルなど、まずは専門用語を頭に入れておくと、ホットロッド愛好家やショップとの話もスムーズになるぞ。

DEUCE(デュース)

デュースはメーカーの正式名称ではなく、1932年式フォード・モデルBを指す愛称。Bということで“Deuce of Spades”(スペードの2)から二番を意味するデュースと呼ばれるようになった。注目すべき点は、大衆車に初めてV8エンジンが搭載されたこと。それがホットロッドの代名詞として知られる由縁だ。

HIGHBOY(ハイボーイ)

フェンダーレスでボディがフレームにのる(ストックの位置)スタイルがハイボーイ。フェンダーレスでボディがフレームに被さるスタイルはローボーイ。

ROADSTER(ロードスター)

屋根やサイドのウインドーがなく、フロントのウインドシールドのみを備えるライトウェイトな2シーター。ホットロッドの語源がHot Roadsterという説があるほどに、快適性とは無縁のロードスターはホットロッドの王道と言える。

5 WINDOW COUPE(5ウィンドウクーペ)

グラフィティ・クーペでもお馴染みの5ウインドウクーペ。窓が6枚あるのでは? と思う人もいるかもしれないが、フロントはウインドシールド(風除け)であるため、窓として数えない。窓が3枚の車体は3ウインドウクーペ。

PHEATON(フェートン)

屋根なし2シーターのロードスターに対して、フェートンは屋根なし4シーターでトランクなし。数は少ないがフェートンのホットロッドは人気が高い。

CHOP TOP(チョップトップ)

ピラーとウインドウを切って屋根を低くする手法。元はレースカーの空気抵抗を減らすための改造だが、美しいシルエットを求めるカスタムにも用いられる。

TRUCK NOSE(トラックノーズ)

走行中の空気の流れを乱す要因となる段差をなくすため、アルミを叩き出して作る丸みを帯びたグリルを指す。空力性能をアップさせることができるが、小型のラジエターしか使えなくなるため、主にレースカーに用いられる。

BELLY TANK(ベリータンク)

WWⅡ時代の戦闘機の機体下部に設置された予備の落下型フューエルタンクで作られたレースカーのこと。戦闘機のパーツだけに走行中の空力性能は抜群。

BOMBER SEAT(ボマーシート)

当時のフォードのストックはベンチシートだが、軽量化とホールド性を向上させる目的でホットロッドに使用されるWWⅡ時の戦闘機のシート。高さや幅をドライバーに合わせるためにアルミでワンオフ製作することも多い。

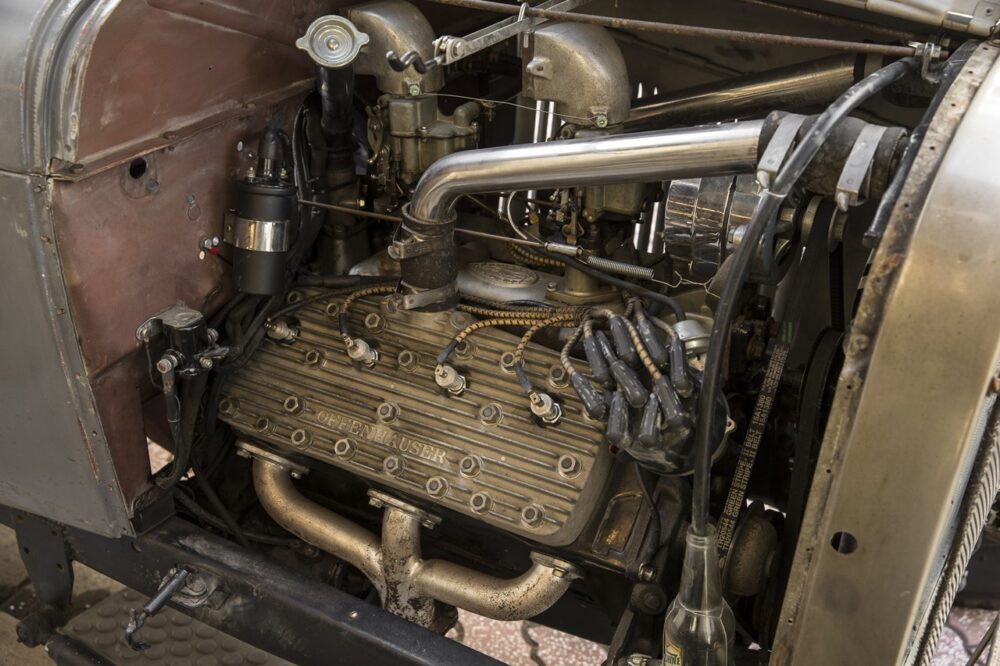

FLATHEAD(フラットヘッド)

エンジンの吸排気バルブがシリンダーの上ではなく、並んで上向きに配置されたサイドバルブエンジンの通称。アメリカ車は’50年代からOHV(バルブがヘッドの上に下向きで配置される)が主流となるが、フラットヘッドはアメリカ生まれのエンジンであり、ホットロッドのベースとなる’20年代、’30年代のフォードに採用されていたため現在でもトラディショナル・ホットロッドの象徴的な内燃機構であり続けている。’32年のデュースからフラットヘッドV8が採用され、フラットヘッドの4気筒エンジンは4バンガーと呼ばれる。

STREET ROD(ストリートロッド)

主に1948年までのクルマをベースとして、アップデートのモディファイを施したスタイル。テーマとする年代は様々だが、その時代に応じたアップデートが施されるためハイテックなスタイルとなる。カーショーなどにも登場するが、あくまでも見た目だけでなく走りをアップデートするための改造である。

※情報は取材当時のものです。

(出典/「Lightning2022年11月号 Vol.343」)

Text/Y.Kinpara 金原悠太

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)