作品が立体になると近くに寄れるから、よりエンタメ性高く楽しんでもらえる気がします

台北にある洋館をリノベーションしたギャラリーでの個展を皮切りに、ソウルや釜山のアートフェアに参加。さらには伊勢丹新宿店B1コンコースに制作したウインドウアートでは、春の生命力に彩られた展示で行き交う人々の目を留めた。2026年の1月11日から15日は、渋谷の「トランクホテル」にて個展も開催予定。忙しない日々を過ごすアーティストのkubomiさんは、有り体に言えば「画家」と呼ぶことができる。でも彼女のこれまでの歩みや作品たちは、教科書的な「いわゆる画家」とは少し違う、ユニークなものだ。

——学生時代は美術でなく、ファッション専攻だったと聞きました。

ファッションの専門学校に通っていて、アパレルデザイン科の専攻でした。それから卒業後はアパレルメーカーのレディスブランドでデザイナーをしていました。

——仕事でスケッチしたりしていたんですね。小さい頃からデザイナーを志していたのでしょうか?

いえ、まったく(笑)。幼少期からとにかく絵を描くことが好きで、漠然と将来は画家になりたいと思っていました。祖父が画家で、家で独りで絵を描く姿に憧れを抱いていたんですよね。後々分かるのですが、祖父の仕事は本当は新聞記者で、たぶん趣味で絵を描いていただけなんですけど。

——勘違いで始まったんですね!

幼少期は快活な方ではなく、絵や図画工作が好きなタイプの子どもで。家でもくもくと、ティッシュの空き箱とか、身の回りにある色んなものに描いていました。当時は今以上に話すことが不得意で、自分の言いたいことを上手く主張できず、コンプレックスだったんです。絵の方が自分の考えやストレスを表現できる、言葉よりも正確に伝えられる手段でした。

——どんな絵だったんですか?

生き物が好きで、「絶滅してしまった生き物の図鑑」をひたすら模写したり。鉛筆を使って、モノクロで描いていました。色を付けるのが苦手で、着色できなかったんです。黒で書けば、頭の中のイメージで自分が思い描いていた通りの理想の色彩に彩れるからと、黒が一番カラフルなんじゃないかと思っていました。

——イマジネーションの力で。それがきっと今の作品にも繋がっているんですね。

そんな子どもだったので、「美大に行く」と決めていたんですけど、高校時代に洋服を作る部活に入ったことが転機になりました。最初はバドミントンをしていたのですが、前十字靭帯を切る大怪我をして、辞めたんです。チームメイトと一緒に過ごす放課後の時間も無くなってしまったので、代わりに「ファッション部」に。

——珍しい部活があったんですね。

父が出版社に務めていて、仕事で漫画家さんと交流があったようなのですが、描くと言う業の深い道に進ませたくないと思ったんでしょうね。美術部に難色を示して。ファッション部は文化祭のときだけショーをして、それ以外の日常では部室に集まっておしゃべりに花を咲かせる、ゆるい活動でした。でも、ある日YouTubeでパリコレの映像に出会ったんです。中でも一番衝撃を受けたのがアレキサンダー・マックイーンのショー。自由でエキサイティングなランウェイを観て、服は単なる衣住食の一つではなく、表現する媒体にもなるんだと、ハッとさせられました。芸術は絵画だけに限らず、美術館にだけあるものでもなく、服だって立体的なアートにもなるじゃん! と、俄然興味が沸いて。美大に行くよりもっと面白そうと文化服装学院に進みました。

ホームセンターは私にとっての画材屋さん。自由に楽しみながら表現していきたいです

——それでデザイナーの道に。

そういうきっかけだったので、在学中は装苑賞に応募したりしていました。就職先ではレディス服のデザイナーをさせていただきました。必死と言いますか、無我夢中でがむしゃらだったと思います。そうこうして数年が経ったときに、先輩が退社するなどのタイミングが重なって、別ブランドに異動してチーフデザイナーになるようにと辞令を受けました。そのブランドは海外展開を視野に入れていて、海外の支社に打ち合わせに行くようにと言われたんです。若輩者ながらこれは大きなプロジェクトだ、この道に骨をうずめる覚悟が必要だと感じ、ふと我に返りました。とてもやりがいのある、身に余る大抜擢だけれど、一番最初に服に興味を持った根っこの部分はもっと違うことだったはずだと。自分が本当にやりたかったことは別にあったと気が付いて、何かを描いたり表現したりする道に進んでみようと。社長には、固い握手で送り出していただきました。

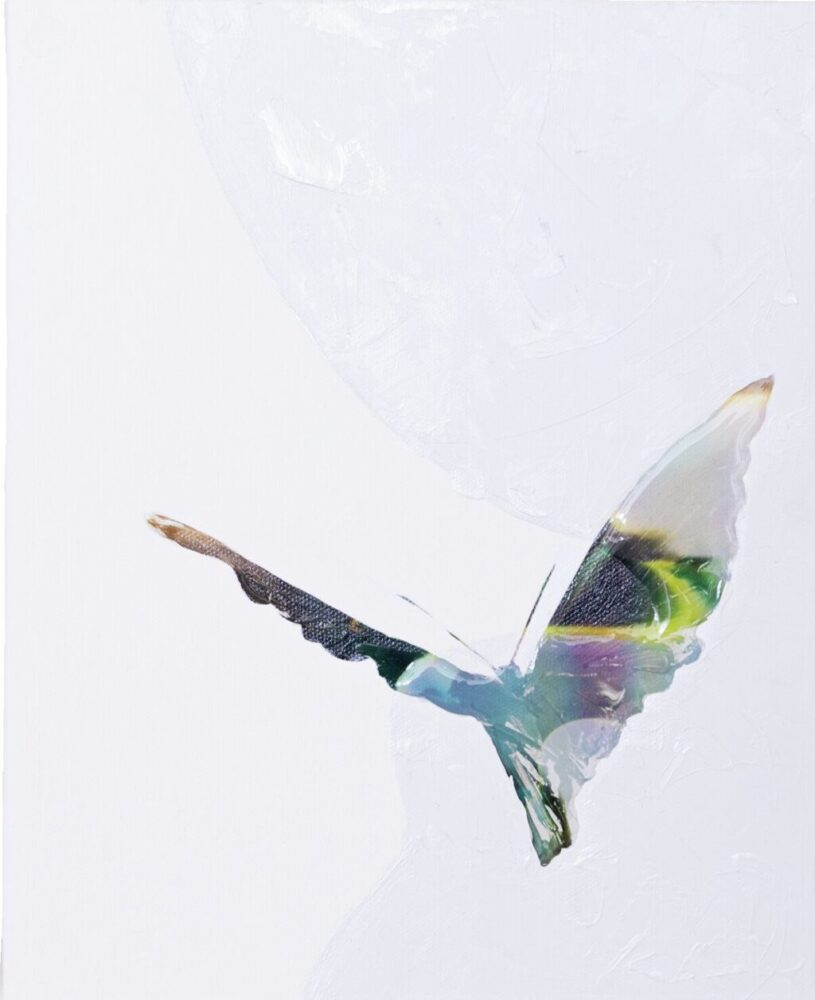

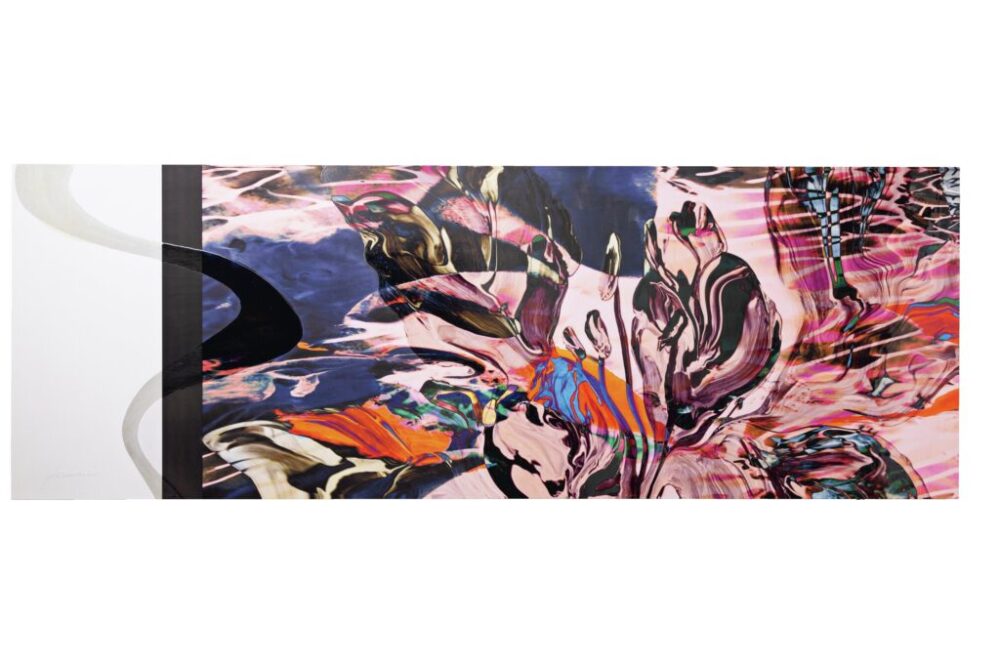

——幼少期からの「描く」というフィールドに戻るんですね。作品を拝見すると最初は花をモチーフにしたモノクロのもので、移ろうかのようなマーブルの力強さが印象的です。今日までの他の作品群にも共通する核のようなものを感じたのですが、このスタイルに至ったきっかけはありますか?

退職後は紆余曲折あって、雑誌にファッションイラストを寄せていたこともあります。でもやっぱりアートで表現をしてみたくって、2020年から今の名前で活動しています。ご指摘いただいたモノクロの作品が、自分としては初めて「作品と呼べる何かになったかも」と手応えを感じたものです。実はこの白色ってものすごく色んな色を混ぜた「白」なんです。トーンの低い白とでも言えばいいのかな。今年の頭の台湾での個展で、初めて「普通の白じゃないですね」と指摘を受けたのですが、海外の人にも伝わるのだと何だか嬉しかったです。アクリルで描いているんですけど、私にとって自然な色って「まだら」なんですよ。赤いチューリップひとつにしても、その赤にはグラデーションを感じると言いますか、色んな色の集合体だと感じています。

——だからモチーフも花や昆虫なのでしょうか。

きっかけは2つあって、ひとつは父が自然の中で中で過ごすのが好きで、よく山登りやキャンプに連れて行ってもらったこと。心地の良かった空気や音の残滓が原体験になっていると思います。もうひとつは、会社を辞めてからのニート期間。どうせならなりたかった夢を全部適えてやろうと思って、学生時代に女友だちと語り合っていた「花屋さん」になっちゃえ!と、近所の生花店でアルバイトを見つけました。画家はある意味自称すればなれるので(笑)。そこは生花だけでなく花苗も扱うところで、花や植物のことを色々と教わりました。八重咲きと言って花びらが重なって咲く種のアネモネがあるんですけど、自宅に持ち帰った満開のその花をきれいだなあと眺めていたときに、花びらが散っていく姿に目を奪われたんです。鉢のある場所に射しこんでくる夕方の光、花びらが落ちて軸だけになった様、その全部が完璧にカッコよくて、美しいなって。生き物って人間が勝手に感じている美醜を超越していて、どんなときも凛々しく生命のエネルギーに満ちていて、その魅力値って実はずっと一定だと思うんです。それが姿形として、成長や時間によって変容しているだけで。生命力の美を花びらが散るという瞬間に深く気づかされて、たまたま手元にあった絵の具でメモのようなスケッチをしたんですけど、それが作品に繋がりました。

——その体験が、偶発性や移ろいを感じさせるマーブルに込められているんですね。

私が感じたエネルギーを表現できるように、マーブル模様のまだら具合はコントロールしています。思っていたのと違ってしまったら修正しています。描くときはその生物の記憶を表現したいと思っていて、マーブルの色彩はモチーフにした動植物の記憶の部分。どんな環境で育ったのか、どんな日差しや風を浴びて来たのか、対象にインタビューをしているような感覚です。

——デジタルで出力して、アナログで塗り重ねたりしていますよね。

色をアクリルで重ねたり、蝶やカマキリの作品では、アクセサリー作りなどに使われるレジン(樹脂)を重ねたこともありました。光沢感、瑞々しさを表現したいなと。美大で学ばず独学で描いてきたことで、柔軟に表現できているのかもしれません。

——そういった材料はどこからアイデアが出てくるのでしょうか。

ホームセンターによく行きます。「コーナン」が私の画材屋なんですよ。一方で絵の具の面白さはずっと探っていて、その偶発性、絵の具の混ざりあいでしか生まれない表現、名前がつけられないような色を意識しています。もっと深めていきたいアプローチです。誰かに癒しや気づきを与えられるものがアートだと思うので、自分としても楽しみながら自由に表現していきたいですし、観てくれる人も自由に楽しみながら感じていただけたら嬉しいです。

(出典/「

Photo/Norihito Suzuki Text/Shinsuke Isomura(100miler)

関連する記事

-

- 2026.01.23

絵画の世界に迷い込む! 『プラド美術館所蔵品VR展』を見てきた

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)