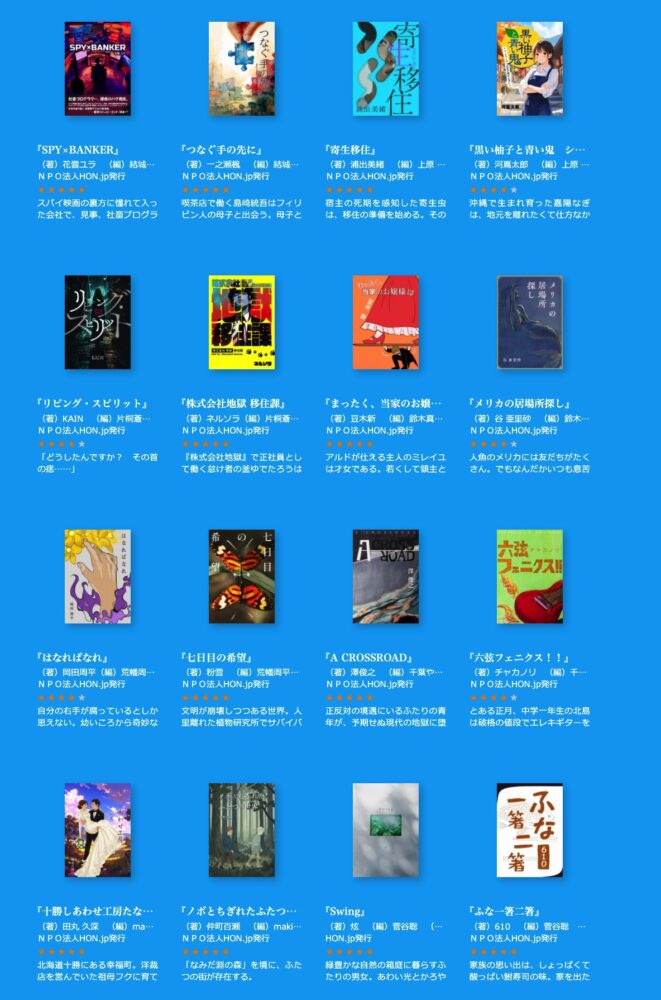

本はこちらから購入できる

https://www.noveljam.org/2025/10/10598/

『小説』書いてみませんか?

『小説を書いてみたい』とは誰もが抱いたことのある夢ではないだろうか?

主人公や人間関係を創造し、舞台である世界観を構築し、物語を紡ぐ……原稿用紙と鉛筆1本、もしくはパソコン1台あれば誰でも作れる創造物が小説である。多くの人は小説を読んだことがあるはずだから、「私なら、こういう物語にするのに……」と誰もが考えたことがあるはずだ。

一方、『小説家になる』というのは案外に難しいそうだ。何かの賞に応募するか、出版社に持ち込むか……いずれにしても、出版されるに至るのはそう簡単なことではない。『小説を書く』が『小説家になる』となった途端に、アイドルや、スポーツ選手として生計を立てるのと同じような『狭き門』の存在を感じる。そう簡単には『小説を書いて生きていく』というのは出来なさそうだ。ブラジルの路地裏でゴムまりを蹴っている男の子が、ネイマールになるのと同じような『奇跡』が必要な気分になる。

現代では『本を作ること自体はそれほど難しいことではない』というのが『本(HON)の作り手をエンパワーする』をキャッチフレーズに掲げる特定非営利活動法人HON.jpの主張だ。

たしかに、印刷というのはコストのかかる作業だ。数十万〜数百万の印刷費をかけて本を刷り、出版のコードを取得して全国の書店流通に乗せるとなると出版社の力が必要だ。そして、それをビジネスとして成立させるには、買ってくれる多くの読者が必要だ。新人には、(多くの場合)買ってくれることを約束してくれる読者の方はいないから、普通に考えると本は出せない。

しかし、『取次流通に乗せなくていい』となると、『本を作る』ということ自体はそれほど費用のかかることではなくなっている。NovelJamでもそういう仕組みを使っている。ここで使用されているのは、BCCKS(ブックス)というサービス。このサービスに文章と、表紙デザインを入力し、編集作業をすれば、『本のデータ』を作ることができる。このデータはBCCKSでそのまま販売をすることもできるし、EPUB 3データを出力して電子書籍リーダーで読むこともできるし、外部電子書籍ストアで販売することも可能だ(契約条件については、BCCKSの規約を参照のこと)。

また、BCCKSで製作すればPOD(プリント・オン・デマンド)で出力して本のカタチにすることもできる。プリントのレベルも非常に高くなっているので、少数部数なのであればPODでも十分観賞に堪える(1冊あたりのコストは高めになるが)。

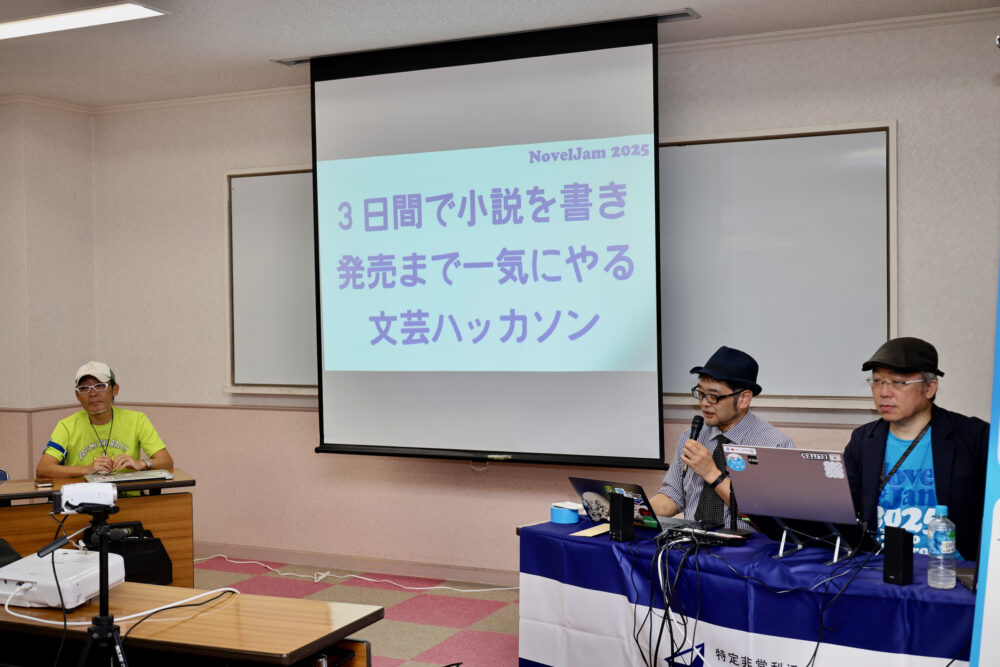

『本を作れるんだから、作ろうよ』というのが、NovelJamの趣旨である。

著者2人、編集者、デザイナー各1人のチームで本を作る

今回は東京都・江戸川、北海道・札幌、沖縄県・名護の3拠点で、32人が参加したが、32人全員が小説を書く人だったわけではない。著者は16人、それに対して編集者8人、デザイナー8人が8チームに分かれて取り組んだ。つまり、1チームは、編集者とデザイナーが各1人、著者が2人。著者はそれぞれの小説を書くから、編集者とデザイナーのチームが、そえぞれ2人の著者と1冊ずつの本を作るということだ。

編集者は、著者とデザイナーの相談相手であり、第1の読者として著者に意見を述べ、本の体裁を整え、校正なども行う。デザイナーは本の体裁から、フォント、文字間、行間、版面などを作り上げ、表紙のデザインを行う。著者の紡いだ文字を、読者に届けるパッケージにするのが編集者とデザイナーの仕事であり、どのような見栄え、デザイン、手触り(電子書籍の場合はこれはないが)であれば読者が手に取ってくれるか、それは本の中身に相応しいものかどうかを考える役割だ。

チームはくじ引きで編成された。11日にチーム編成が行われてからは、この4人で製作活動を行っていく。

参加者は高校生から、50歳代まで。小説を書く会合というと、もっと年齢層が高いのかと思っていたが、見た感じ平均は30歳代。そこを中心に幅広い年齢層の方が集まっていた。

もちろん、初めてチャレンジする人もいたが、中にはもう出版社から本を売ってるような著者や、プロの編集者も参加されていた。デザイナーの方もプロとして出版社に勤めている人も多かったようだ。たしかに、(出版社の人間として考えると)出版社に所属するデザイナーは担当を割り振られた本のデザインしかできないし、自分の嗜好を充分に発揮する機会は少ないかもしれないので、こういう場で思う存分好きな本を作れるというのは楽しいのかもしれない。

テーマは『移住』で、3,000〜1万字

本の文章量は3000〜1万字。原稿用紙でいえば7枚半から25枚ということになる。こう書くと長いように思うかもしれないが、ThunderVoltのウェブ記事が3,000〜5,000字であることを考えると、むしろ短い(この記事は約3,300文字)。その長さで起承転結をつけて話をまとめる方が大変だなぁと思った。

テーマは『移住』。都会への移住、地方への移住。今、社会的に話題になっている海外からの移住。もしくは、異星や異世界への移住。移住する側、受け入れる側の目線。移住する勇気、移住者が来ることによって起こる諸問題。いろんな切り口を見つけることができ、ドラマティックな展開が期待できそうなテーマだ。

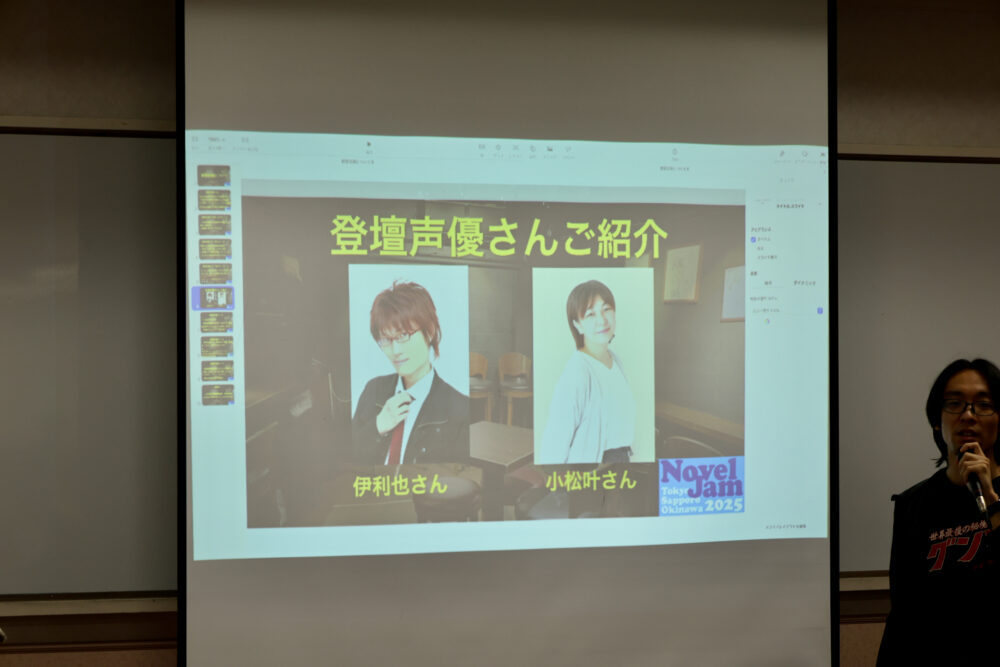

2日目には、執筆している本の、一部原稿を、プロの声優が読んでくれるというイベントが行われた。自分が書いた文章を、自分の創造したキャラクターのセリフを、プロの声優が演じてくれるという機会は滅多にないことだろうから、これは著者の人にとってはすごく楽しいイベントに違いない。朗読してくれた声優は、伊利也さん( @IRIYA_voice )と、小松叶さん( @kkanae0507 )。

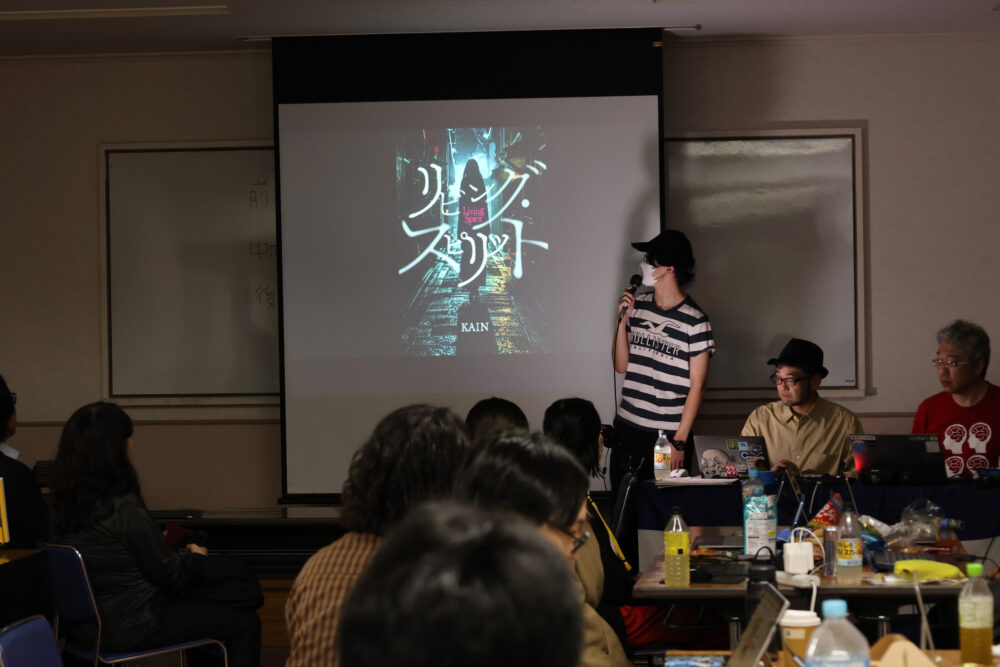

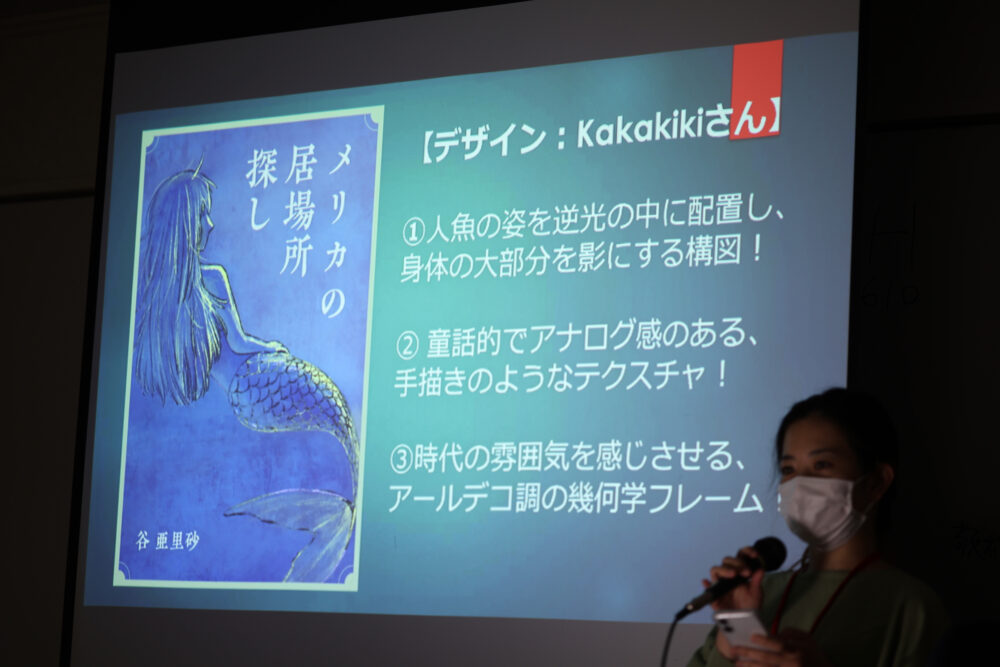

執筆は、基本的には2日目の12日までに終え、3日目は編集の取りまとめや、本としてのパッケージング、プレゼンテーションなどに費やされる。プレゼンテーションは編集者から。作った本を、いかに売れる本としてプレゼンテーションするかも編集者の仕事というわけだ。

たしかに、本の表紙のデザインや、プレゼンテーションの出来不出来も「読みたい」という気持ちを大きく左右する。普段の仕事としてのプレゼンテーションとは違い、一緒に作り上げた本を少しでも買ってもらおうとすると、熱意が入る。

ちなみに審査員は、作家でHON.jpの理事である藤井太洋さん、作家の内藤みかさん、小説家でWeb開発者の高橋文樹さん、ライターで書評家の嵯峨景子さん、編集者・文芸評論家で大正大学表現学部教授の仲俣暁生さん。この方々に読んでもらえるというだけで、ちょっとわくわくする。また、デザイン審査員としてデザイナーのナカノケンさんも参加している。

現在審査中で、結果発表・授賞式は11月16日とのこと。

本の売行きも審査の参考になるということなので、こちらから購入したり、リンクをシェアしたりすると、一般読者も結果に影響を与えられるかもしれないというのも面白いところだ。力作揃いなので、ぜひ買って読んでみていただきたい(筆者も何冊か買った)。

本はこちらから購入できる

https://www.noveljam.org/2025/10/10598/

小説を読む楽しみもあれば、書く楽しさもある。もっと参加者が増えて、大きなイベントになると面白いと思う。単に小説が書けるというだけでなく、編集者、デザイナーとタッグを組んで本をカタチにすることで、出版というのがどういう仕組みで動いているかを疑似体験できるところも良いイベントだなぁと思った。

(村上タクタ)

関連する記事

-

- 2026.01.09

Even G2+R1試用1日目レポ。日常的に使う初のグラス型デバイスになるかも!

-

- 2025.11.30

L.A.で、完全自動運転タクシー『Waymo』に乗った。日本にも導入可能だろうか?

-

- 2025.11.20

Even G2発表。大画面化とAI性能向上で、いよいよ実用フェイズに

-

- 2025.11.11

テクノロジーで食の未来を考える、【SKS JAPAN 2025】レポート

![Dig-it [ディグ・イット]](https://dig-it.media/wp-content/uploads/2022/09/dig-it-1-1.png)